雙手合十,一無所求 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

雙手合十,一無所求

什麼時候,人們雙手合十,可以一無所求?

那是人們對生活感到知足的境地。

從不信神、反權威、反體制的批判青年,

日本當代攝影師──藤原新也,

用走過無數外國路的雙腳在家鄉第三次踏上「遍路」,

原本抗拒雙手合十的他,在路上卻自然而然地雙手合十,

這個手勢是什麼意思?它不一定只代表「祈求」,

可能只是,向生命說一聲:謝謝。

旅行過印度、西藏、土耳其的資深浪人背包客──藤原新也,

回到家鄉多年以後,懂得用細緻的眼光看平凡的事物,

路上的人、走過的風景,他深愛的那些盛開的花朵,

每一則小故事在他筆下呼應他昔日的成長。

旅行對他,不再是一場場的大冒險,

騎上一部單車,把心打開,就是一次獨一無二的小旅行。

標誌藤原新也一部從外在轉向內在的優美隨筆,

從針砭社會國家的報導攝影視角,

回來觀照死生,

在自己的土地上

以攝影師之眼,以行者之履,

一點一點地找回內在的信仰!

25歲時,一個力圖打破體制,與日本現況顯得格格不入的反骨青年──藤原新也,背著一架相機和幾卷底片到印度旅行放浪,也從這裡開始,他成為一位採訪記者,那是1968年學運潮的隔一年,他從髒污、擁擠、紛亂、躁動的印度,力圖找到自己國家──日本的真正問題,與新的定位。

35歲,藤原新也的母親過世,他第一次展開四國遍路,帶著母親的牌位去完成母親的願望。第二次的四國遍路,是父親過世,到了58歲,藤原新也又為了哥哥展開第三次四國遍路。漂浪天涯多年以後,五十歲以後的藤原新也看事物的眼光變得更加寬容,漂浪的遊歷曾使他的內在與外在世界面臨過崩解,在國外他是一位異鄉人,回到日本卻又感到格格不入,一趟趟的遍路,一次次祈禱之旅,他從其他行者的身上看見大多數人的「業」,他長久的攝影觀看視角也讓他在旅行途中保有敏銳的感受,他浪人的性格則使他永遠保留著既開放又隨性的態度。他精銳細膩的哲思用最詩意感性的文字寫下。

超資深浪人背包客「熟成」以後是什麼樣子呢?就是每一件平凡小品都有值得欣賞的況味。真正的祈禱,是一種雙手合十,一無所求的自足境界。

本書特色

1. 藤原新也給「雙手合十」一個新定義,當一個人感到自足,便不需對神有要求。所以,真正的祈禱,是「一無所求」,是對生命的感謝。

2. 從一場場的異國大冒險,來到平凡日常的小旅行,看見一位批判攝影師內在世界最根本的轉變。

3. 回顧摯親之死,憶起往昔每一種滋味,他寫地方,就是在寫情,寫對生命的體悟。

4. 油菜花、金魚草、老時鐘、烏賊生魚片……

5. 生命偶發事件對人的影響,一個小事件可能扭轉人的一生,充滿濃厚的存在主義色彩。

6. 收錄彩色攝影作品,看見大量「四國遍路」上的各樣風景。

作者簡介

藤原新也(SHINYA FUJIWARA)

日本知名攝影大師、畫家、旅行名家、散文作家、小說家

1944年出生於福岡縣門司港。於東京藝術大學就讀時,決定離開校園展開十餘年流浪各國的生活,此亦成為其投入攝影報導之起點。曾榮獲被喻為「攝影界芥川獎」的木村伊兵衛獎(1977年),與文學獎「每日藝術獎」(1982年)等殊榮。

從最早的作品《印度放浪》開始,藤原歷經長達十多年的流浪/旅行生活,作品或是觸及生死主題、或是關於旅行與人生的價值,以視角獨特的照片以及帶有深刻批判性的文字獨樹一格,同時也鼓動了一個世代的日本年輕人,讓他們走往海外,深入自我。

《雙手合十,一無所求》是藤原新也在59歲時的作品。經歷了亞洲各國的流浪、對於神與社會的懷疑,藤原在摯親紛紛辭世的59歲,抱著緬懷亡者的心情,以四國八十八遍路的旅行為書寫起點,描述對於死亡、別離、思念與信仰的人生物語。

另著有《印度放浪》(馬可孛羅)、《東京漂流》(臉譜)、《總覺得波斯菊的影子裡藏了誰》(麥田)、《西藏放浪》、《全東洋街道》、《黃泉之犬》、《巴黎的水滴》、《Memento-Mori》等四十餘部作品。

譯者簡介

尤可欣

曾任旅遊記者、編輯,現為英、日書籍譯者、自由文字工作者。譯有《刺青師》、《愛麗榭宮的餐桌》、《達文西的墨水瓶》、《印度尋祕之旅:在印度遇見馬哈希》(合譯)、《昨夜的咖哩,明日的麵包》,著有《沙漠中傳來的鼓聲──印度》。

顏施(越是難以接受的現實,越需要被療癒)

童眼(為了救贖世間的罪踏上四國遍路)

老歌(為死去的丈夫唱御詠歌)

雙手合十,一無所求 (心中無念、無我的祈禱)

歸於寧靜 (放棄無望的治療才是真正的愛)

老時鐘

犬影

色食是空 (哥哥人生最後的料理──烏賊生魚片)

死蝶

油菜花電車 (沒有成為文學家的F)

人生的誤投

交還於水

春貓

眼中的聖杯

看見富士山的人

母親

東京物語

刃

無音

夢的技法

盛開的花

春花

編輯小語

藤原新也在《雙手合十,一無所求》一書,寫他對於生命的「失去」之學習與觀照,這個「失去」乍看是人與人之間連結的一種斷裂,但並不是真正的失去。書中的藤原,歷經母親、父親以及哥哥的離世而啟動一次次的遍路之旅,這本書是他第三次「遍路之行」以後所寫下的一系列他對死生、信仰、生命價值的思索。

但這本書,並不是一本介紹四國遍路的書。他以「遍路」為出發點,一路上帶給讀者的風景是曾經的浪人背包客、以客觀寫實攝影為職的報導攝影家──藤原新也,回憶與他生命交會的一人一景一物:老時鐘、老歌、傳統信仰、花與蝶、食物的滋味、兒時的秋田犬……日本社會的變異,與永恆的山水風景。

相會,終又分離。這是人與人,人與景物相逢的宿命。曾進入生命的,都珍惜,都寶貴。這是相遇的意義。

藤原沒有因為觀照死亡而顯現太多的感傷,他讓我們去看見最黃最茂盛的油菜花,去品嘗他哥哥鍾愛的烏賊生魚片,他讓我們用「藤原」的雙眼去望富士山,平實地叫人只能於心讀出內斂的感動。一如他書中收錄的攝影作品,這樣不華麗但卻真誠的文字令人佇留。我想,藤原明白這肉身的「死亡」已昇華成一種象徵。雙手合十,是對於相會緣分的祝福與祈禱。僅僅只是雙手合十,都帶來最深的理解與放下,都帶來最深的感謝。──劉憶韶

譯後序

《雙手合十,一無所求》是藤原新也經歷二十三年異鄉旅行、十七年故鄉回歸,邁入六十歲前寫的小品遊記。那娓娓道來的敘事節奏、詩意的文筆、後中年才能體會的生死觀……這本書每一篇不起眼的小故事,對我自己、這個在紮根與旅行之間繼續流轉的人來說,有很多啟發、很多感動,他告訴我,一個曾經漂流的年輕旅人,也許到老都會繼續帶著異鄉人的眼睛、旅人的腳步過平常生活,就像你被開啓了第三眼,就很難再僅以兩隻眼睛觀看這世界。

尤可欣(永恆的旅人、本書譯者)

後記

人與人之間到底如何交往、叛離、和解、相愛的呢?

我們這漫長的人生,應該有大半都耗費在這上頭吧,這麼說並不過分,畢竟,與那些我們既沒見過也不認識的人、我們的朋友、還有親人之間,要尋找一個自己與他人能達成的平衡點,並不是件容易的事。

然而除了這之外,人還會遇上一些局面,必須要跨越人際關係中更高的柵欄。

那就是與死去的人的關係。

當人還活著,要試著接受他人、然後試圖和解就已經是件不容易的事了,更何況當你面對的是一個死去的人,所有的承受、接納、和解過程,都必須找出自己和自己的心面對面的方法,那實在是非常困難的過程,特別是當你心愛的人死去,對於那個死亡要怎麼消化、怎麼接受、然後和解,要去找到一個安置「心的位置」的方法實在很難。

本書收入的短篇,大多都是描述人的死,以及與之告別的一些事,這都是我自己親身的體驗,描述了許多關於面對別人的死亡時,自己怎麼去處置的心情。而這本書的書名「雙手合十,一無所求」彷彿是一種預言,為面對死亡時的自己該如何安置心境,埋下了伏筆。如果這本圖文集,可以讓讀者在面臨他人生死關頭時,知道自己該如何應對,從中可以得到一點小小的提示的話,那就太好了。

另外,這本書裡收錄的照片,都是在哥哥去世之際前往四國旅行時所拍攝的,所有照片都沒有附圖說,因為那都是我透過一個親人的死亡去看到的四國,是當時我用自己的雙眼去經驗而獲得的感受。

二OO三年六月 於東京 藤原新也

〈古老的歌〉 日照鮮明的午後,騎過幾重曲折蜿蜒的坡道,快要接近室戶岬的「最御崎寺」的時候,聽到了歌聲。 清朗明亮的聲音穿過寺廟內院傳來。 歌聲與下方傳來的清晰海潮聲交織融合著,聽起來,彷彿像是寺院內的孤魂幽幽地飄盪著,那聲調,不知為何聽起來像悲歌一樣,帶著哀愁與無奈,殷切訴說著深刻的情感。 為何這樣的場所裡,有人唱著這樣悲傷的歌呢? 我被一種無法言喻的情感攫住。 來到耀眼明星閃爍的東寺,為何前途仍然昏暗迷惘以為這就是極樂西方的寶池,原來稱作黃金之泉 當聽得更清楚的時候,才知道原來是「御詠歌」,嗯,真沒想到御詠歌還有這種充滿感情的唱法。我記得這首御詠歌在從前是來四國朝聖巡禮必唱的經文,但現在,不知為什麼在佛像前唱誦的,大部分都變成心經,御詠歌幾乎都聽不到了,因此,現在聽見御詠歌反而覺得新鮮。 聲音的主人是位女子,歌聲中,有潺潺流水的彎曲搖擺,還有華麗延展的長音。 循著聲音傳來的方向,往本堂的方向走去,發現那兒有兩個女人,年齡我猜大概約五十歲前後,在本堂的階梯下方站著,而階梯上方,在陰影中還有一位穿著白衣的女人站著,聲音就是從那女人的背影傳來,當眼睛適應了陰影的昏暗,那女人背影的姿態終於清晰浮現的時候,我嚇了一大跳,那裡站著的是一個非常纖細脆弱、好像隨時都可能崩壞的老婦人,而這衰老的背影,實在與那遠遠就聽見、豐厚響亮的聲音合不起來。 終於,老婦人唱完歌了,小心翼翼移動腳步走下階梯,拿起放在階梯下的金剛手杖,深深喘了一口氣。 階梯下剛剛看見的兩位中年婦女還在,用別人聽不見的微弱聲音唱著般若心經,我想像這兩個人應該是陪同老婦人來的吧,但是,那兩人一邊唱著般若心經,一邊對著走下階梯的老婦人微微鞠躬行禮。 「……哎呀,不再更努力一點不行呀。」 老婦人在剛唱完心經的兩人身邊走過時,停下來說了這句。 我若無其事地傾聽她們之間的會話,然後聽見了九十三這個數字。 「哇,真想不到已經有這樣的歲數了呀,身體還很健朗喔,聽妳唱著那麼棒的御詠歌,還以為是跟自己差不多歲數的人呢。」

式守同學不只可愛而已 3

式守同學不只可愛而已 3 深度強化式學習

深度強化式學習 惡魔的餐桌:讓人吃一口就上癮的超美...

惡魔的餐桌:讓人吃一口就上癮的超美... 超獵奇!人體動物圖鑑②鯊魚的下巴會...

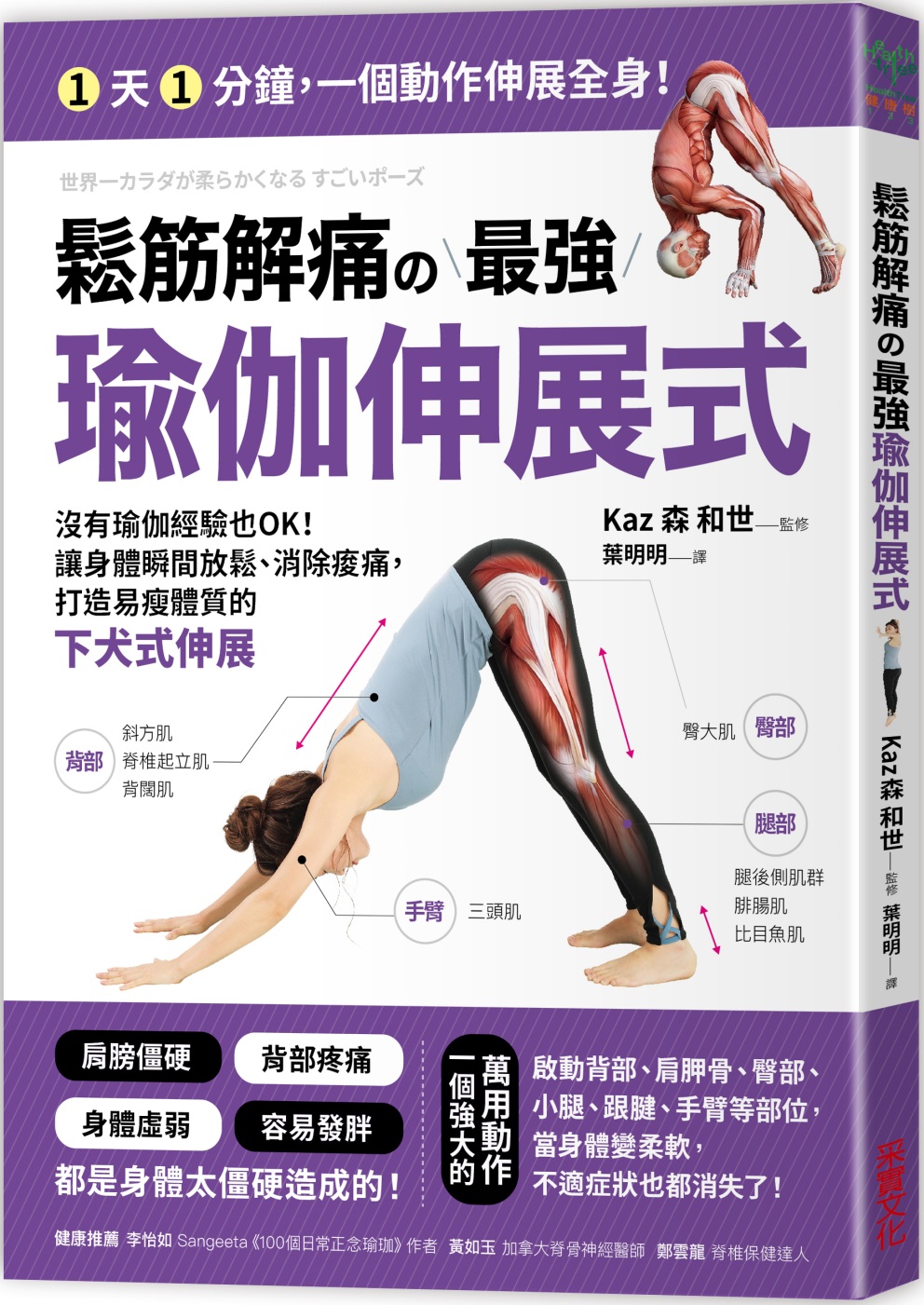

超獵奇!人體動物圖鑑②鯊魚的下巴會... 鬆筋解痛の最強瑜伽伸展式:沒有瑜伽...

鬆筋解痛の最強瑜伽伸展式:沒有瑜伽... VOA慢速英語隨身聽:聽力詞匯雙突破

VOA慢速英語隨身聽:聽力詞匯雙突破 VOA慢速英語隨身聽:聽力語法雙突破

VOA慢速英語隨身聽:聽力語法雙突破 過去式

過去式 小豬佩奇動畫故事書第二輯·佩奇去划船

小豬佩奇動畫故事書第二輯·佩奇去划船 聽VOA學英語慢速原聲年度合集(2...

聽VOA學英語慢速原聲年度合集(2...