缺愛:外邊子的僑領父親 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

缺愛:外邊子的僑領父親

我母親是我父親「外邊」的妻子,我是我父親「外邊」的兒子。

儘管我母親是我父親外邊的妻子,但我母親對父親的愛,在父親離世十多年後,她還是一樣深深地愛著他。

母親說:「愛情本來就是無法用常理來解釋的,我不管他有妻有妾,我就是愛著他!」

我實在無法形容母親對父親的愛有多深。她可以不要名,不要位,甚至不要父親一丁點的財產,但求能永遠跟父親在一起。

他的父親生前是位了不起的僑領,更是位偉大的愛情者。

為了「還原」僑領父親的面貌,他執筆寫下父親的故事,將他父親一生攤在陽光下,讓人們勿神話化僑領,讓人們知道僑領也不過是個普通人。

直到父親逝世的那天,才明白,原來並非沒有得到愛,而是不知被愛!

本書特色

一個父親外邊兒子的親身自白,直到父親逝世的那天,才明白,原來並非沒有得到愛,而是不知被愛!

作者簡介

許少滄

字自民,戰後生於菲律賓岷尼拉,是第二代華裔子弟,跟成千成萬華裔子弟一般,在僑居地完成中小學華文教育。

菲律賓是一個小國家,旅居菲國華僑更是一個小群族,不說世人從未曾花時間去了解這小群族,台灣讀者更是知之甚少。作為這小群族裡的一員,作者心願無他,只冀望讀者若能從其筆下窺知菲國華僑生活上之一二,便心滿意足矣!

前言

時間過得很快,一轉眼,萬聖節又復來臨。

每年,一到這日子,天氣不知何故就會變得陰陰沉沉的。據母親在我幼時告訴我說,那是因為先人在這日子裡,會相繼離開陰間回來探望其親人。當時在我小小的心靈裡,我會坐到窗前去,癡癡仰望天空深處,等著亡魂的出現。因為聽了許多大人講過的故事,仙人來到人間,都是駕雲而來,我很想瞧瞧駕雲而來是什麼樣子。當然,每次都只有令我感到失望,及至長大後,對這種靈異之說,我既不排除,亦非深信不疑。

不過,這種陰陰沉沉的天氣,的確很容易引人遐思懷舊;尤其是母親,對父親的愛並沒有因為父親的去世而有所減少,因而在這時候,母親心情就會變得特別抑鬱沉悶起來,對父親的思念更加激烈。自從我與母親回鄉定居後,由於路途遙遠,平時每當遇到父親忌辰,或有關父親的什麼事,我們都只有在教堂裡為他做彌撒。所以,一年一度萬聖節,在激烈對父親的思念下,母親無論如何,都會千里迢迢為父親掃墓去。整日裡,她都不想理會人,坐在父親墓前,放任自己的思緒,默默地回想著父親生前跟她的一切一切,而我則陪在她身邊。

可是,今年上半年,母親身體一直欠佳,將近萬聖節時,醫生還一再叮囑她最好不要出遠門。無奈,她只好遵守醫生的囑咐,在家鄉教堂為父親做了三天的彌撒。她說這是她回鄉定居後,頭一遭在萬聖節未能為父親掃墓去。父親幽靈有知,希望能原諒她。

我實在無法形容母親對父親的愛有多深。她可以不要名,不要位,甚至不要父親的一丁點財產,但求能永遠跟父親在一起。

楔子

是十月天初旬一個偶然的機會,我到菲律賓中部黑人省離岸一個小島嶼度假去。這是朋友偉為我推薦的。這個島嶼面積雖小,但由於四面環海,風景卻非常優美,氣候又宜人:尤這幾年來,島上對環保的重視,利用綠化重整環境,令空氣更為清新無比,真是休養度假的好去處,莫怪朋友偉一直對我宣揚值得一遊。我來到這裡沒幾天,還發現島上一小山的山腰上,有著一座似乎是才開闢不久的公園。公園裡四周古木參天,綠樹成蔭,走在其中,午後偶爾一陣不大不小的風徐徐從樹隙吹下來,還很令人清爽無比;而公園中那一片綠油油如茵的草坪,想像在那上面打滾一番,更另有一種樂趣,惜禁止踏行,只能朝旁邊鋪砌的紅磚小路來回走;公園裡還設有兒童玩場,當夕陽餘暉灑下滿園時,就會聽到一陣陣銀鈴似的孩童笑聲,隨著晚風迴盪在公園裡。這一切對一個暫時避開塵囂都市的人來說,真是賞心悅事一件。不知不覺地,我會一面繞著笑聲觀看孩童戲玩,再一面朝著公園最高處爬上去,遊人便漸漸地稀少了,只是將到最高處時,有一道鐵欄柵將高處隔開。很明顯地,這樣一隔,說明高處是為私人所擁有,然欄柵門卻敞開著,也說明高處雖為私人所擁有,可遊人亦可進入參觀遊玩。記得我第一次來到欄柵門前,抬頭一望,發現門上橫木用中英文並排寫著幾個大字─「某某華裔僑領紀念園」。我起初完全不在意橫木上的這幾個字,舉起腳跨進欄柵門去。一進園內才走上幾步,又發現不遠處有座似亭非亭的建築,兩排各三條間隔平均的圓形石柱,拉長地共同撐著一片平直的天花板,左右兩邊再由大理石製成只及攔腰的欄杆接連著圓柱。我踏上兩級石階入內,在亭中,我瞧見有座人頭銅像矗立在中央。我一時好奇心起,便想過去瞧瞧這人是誰。

或者,由於經不起長年累月海風的吹擊,銅像已有些斑駁,人頭輪廓再也看不清楚,唯有像下雕鐫的字塊還清晰可見,是四字中文字─「功在華裔」,再下是─「某某華裔僑領銅像」。

我忽然在意起來了,站在銅像前咀嚼著這位前輩僑領的名字,他底名字便逐暫在我心中擴大開來。是的,這位前輩華裔僑領儘管已作古多年,然畢竟生前也是位響叮噹的人物,他的名字在我腦海裡至今還留有點印象,所以我並不陌生;只是……我眉頭不覺皺了一皺,心想,在這偏僻之處,又不是華人華裔聚居的地方,怎麼樣會有他的銅像立在這裡呢?然回頭又想,也許他曾對這裡有所貢獻。我便釋然了。

繼續往前走,出了亭子,再走上幾步,就是山崖了。佇立在山崖上,極目眺望,但見山坡下遠處那披著一層輕紗似的浩瀚煙波海面,在晚霞映照下,色彩繽紛,虛幻縹緲,迷人極了。就在我幾乎被迷住時,我驟地發現我身邊不遠處,在一棵高大成蔭的古樹下,有著一塊長長的石凳,上面坐著一婦人。從側面看上去,這婦人已上了年紀,眼睫彎彎,尖鼻樑,是個八成有著西方血統的菲婦人。一個人靜靜坐在那裡,在天色逐漸轉為昏黃下,猶似有著什麼深沉的思慮,凝望著遠方,一動也不動。

起初,我以為是被雇在這裡清掃看守的人,工作完了,或坐在那裡休息一會兒,或遇有著什麼問題在思考,也就沒去理會她。

可是,奇怪地,以後我每次黃昏來,在走出亭子到山崖去,都會看到那婦人一如既往坐在那裡,猶似她老早就被釘住一般,從來未曾離開過。

於是,除了那尊銅像,是我來這公園散步,吸引我的最大關注外;對這婦人,我也逐漸地好奇起來。

不過,有一次,我來到公園,在銅像前低徊後,踱步到山崖,卻不見那位婦人在那裡。很好笑的,不知何故,我一時但感公園彷彿缺少了什麼似的。除了推測她今天可能有事不能來,便不由自主走過去,在她每次坐著的石凳坐下來,模仿著她的姿勢也向遠方看去。不禁心想,她每次在這裡凝視著什麼?又在沉思著什麼呢?

正當我的心思在這婦人身上漫遊時,忽然有個聲音在我身後響起:

「你對這婦人感覺好奇嗎?」

我一怔,迅速掉過頭去。是一位身材高高,有著雙眼皮、淡藍眸子,大約即將望四的男士。當四目相觸時,他粲然一笑向我點一點頭。

「可以這樣說。」我囁嚅說。

「嘿!對不起!我冒昧了。」他歉疚地說,就在我旁邊坐下來,再解釋。「因為我看見你每次來這裡徘徊,都會對這位婦人投以好奇的眼神。」

「哦!你注意到了。」我一楞,有些不好意思,不覺端詳他一下。這個人長相絲毫都沒有「中國樣」,卻怎麼樣懂得說「咱人話」(註一)呢?莫非是位混血兒,西方混血兒?我猜想。「我為什麼從未見過你?」我問。

他又一笑。「因為我媽媽坐在這裡遠眺時,不喜歡有人打擾她,所以我總是走得遠遠的。」

「她是你母親!」我不禁失聲叫起來。

「她是我母親,但她今天不來。」

「為什麼?」

「今天星期五,我的兩位兒女中午放學後,就跟我的妻子乘船到島上找祖母來,因而我母親要跟孫子在一起,不來了。」

「你就自己來了。」我接下說。

「反正沒事,就到公園散散步來。」

「其實,」我說,「這公園清幽極了。」

「你喜歡?」

「是的。」我點點頭。

「是來度假的?」

我再點點頭。

「從岷尼拉來?」

「被你猜中。」我打破拘謹。「你有去過岷尼拉嗎?」

他含唇一笑。「我是在岷尼拉出生的。我在岷尼拉完成教育,在岷尼拉工作過,亦在岷尼拉成家立業。」

「哦!原來你也是位岷尼拉佬。」

他開始介紹起自己來。「我名克森,法律系畢業,兩位孩兒的父親,現在跟妻子在黑人省都會共同經營間律師事務所。」他說到這裡頓一頓。「我敢相信,一開始你對我的身份一定感覺很迷惑。一個完全沒有中國樣的人,怎樣懂得說中國話?是嗎?」

「絲毫不錯!」我笑一笑地承認。

他再說下去。「但我若告訴你說我是個混血兒呢?」

「我有猜想到這一點。」我說,「還是位西方混血兒。」

「應該說是有點西方混血。」他改正。

原來他外祖父是位西裔菲人,當年在家鄉黑人省是位蔗園大地主,擁有好多土地,包括這小島上的這塊半山公園。他說,他外祖父晚年要將所有土地平均分給子女時,他母親堅持不接收她所有的那份,原因是她覺得她太對不起外祖父。外祖父無奈,只好象徵地把這塊原還是荒煙蔓草的半山土地分給母親,可當時他及母親都住在岷尼拉,也就不去理會它;直至他父親過世後,他們回歸家鄉,他母親覺得這塊土地任之荒蕪可惜,但又沒有商業價值,他母親便索性捐出給當地公家闢為公園,唯她交出時保留了最高處的一塊地,目的是有時過海來到這島上,可以到這裡靜靜地坐一坐。

「那為什麼是某某華裔僑領紀念園呢?」我想起那座銅像。

「我剛才不是告訴過你,我是位混血兒。」

「所以,敢情那……那個銅像華裔僑領是你父親!」我敲一敲自己的腦袋,很蠢,一時竟接連不起來。

「這不能怪你。」他看出我的心緒。「正如許許多多的人所知道的,我父親只有華裔家室。」

「我也這樣認為。」我說。

「要是我若再告訴你,我母親是我父親『外邊』的妻子,我是我父親『外邊』的兒子呢?你有什麼感想?」

很氣人,保守思想令我一時不知要如何回答,只有尷尬一笑。

然而他是那樣坦然,不在乎又說:「其實,只要堂堂正正做人,即使外邊兒子,也不須害怕人家指指點點。」

「說得也是。」我佩服說。

「而儘管我母親是我父親外邊的妻子,但我母親對父親的愛,在父親離世十多年後,她還是一樣深深地愛著他。」克森說下去。「我母親為表達對父親的思念,便將這塊保留地拓為父親紀念園。」

「是如此。」我喃喃自語。腦海掠過一個婦人坐在崖邊一動也不動凝望遠方的圖景,我心中忽然彷彿領悟到了什麼。「因此,也成為你母親思念父親的地方。」

「可以這樣說。」克森點一點頭。「每次她來到這島上,幾乎一到黃昏,都會來這山崖思念父親。」

「真是偉大的愛情!」我想,也許他父親遇到他母親後才產生真正的愛情,便羨慕說:「相信你父親生前跟你母親一定是非常相親相愛的。」

「你這樣認為?」克森反問。

「當然,只有彼此曾經相愛過,才會永遠懷念著。」我肯定地說。

克森苦笑一下,大有你喜歡如何想就如何想吧的意味。

我不理會他,繼續說:「尤其是你父親,想不到,生前不但是位了不起的僑領,還是位偉大的愛情者,要是能將他生前的事跡寫下來,一定會是暢銷書。」

一聽我這話,克森眼睛突然一亮。「你是作家?」

「作家不敢當,只是位出版商。」

「那更是好極了!」克森興奮地雙手重重互擊一下。「這幾年來,我一直有個計劃,想以父親『外邊』兒子的角度來寫我所知道的父親,但卻苦於找不到一位可以配合的出版商。」

這真是一個新鮮的題材,我本想鼓勵他寫;然回頭一想,他以一個「外邊」兒子這樣寫了,會否損害他父親的名譽─儘管他父親已作古多年。

「為什麼想寫這題目?」我試探問。

「還原。」

「我聽不懂你的意思。」我蹙一蹙眉。

「你剛才不是說我父親生前是位了不起的僑領、又是位偉大的愛情者嗎?」

「是呀!」

「你每次進來這裡,總會瞧見鐵欄柵上的橫額,及銅像下書寫的字,都有『僑領』兩字,是嗎?」

我點一點頭。

「這些都是我父親生前服務的社團,在得知我母親於這裡為父親闢座紀念園後送來的。無論如何,都要我們放上去。」

「這有什麼不對?」我不明。

「沒有什麼不對。」克森說:「只是大家都這樣看待我父親─一位僑領。你也知道,人們看待僑領都會帶點神化,然我父親除了較會賺錢,他也是位有弱點,會犯錯的人。那麼!站在這個強調『人』的時代,我覺得我更應該把他一生攤在陽光下,讓人們知道僑領也是人才是。」

「有這必要嗎?」我問。

「不是必要不必要的問題,是責任。」

「責任?」

「首先,對歷史有所交代。」

「再來?」

克森稍微提高吭聲說:「我現在是兩位孩兒的父親,當孩兒明瞭他們的僑領爺爺也是『人』之後,他們就會以平常心去看待其爺爺,而避免產生『某某是我爺』的驕傲心理。」

有理由。另方面,我想起美國總統柯林頓的性醜聞來,美國媒體挖、轟,不但沒有影響美國國家形象,也沒有影響柯林頓的政治前途,老 百姓也不認為媒體有什麼不對;反而相信這樣子能對以後的公眾人物起警惕作用,還是有正面教育意義。

「好!我答應你。」我決定為他出書。我覺得他是位富正義感的人。

「你終於答應了,謝謝你!」克森高興得伸出右手緊緊搭住我的肩頭。

這時,忽然,有男孩的聲音在我們背後喊著:「爸爸!爸爸!」

我與克森不約而同掉過頭去,但見有兩孩─一男一女─從我們這邊跑來,後面還隨著一婦人。

兩孩來到克森跟前,克森站起身來,問:「你們來做什麼?」

「媽媽看你這麼晚還未回去,要我們找你來。」婦人也已來到我倆面前,是一張完全華人的面龐。她回答說,靦腆地瞧我一眼。

「我在跟人家說話。」克森轉頭過來,為我介紹說:「這位是我太太,名蘇婉思,當年也曾是法律系同學。」

「哦!多麼好!由同窗而夫妻。」我站起來一面說一面向克森太太打招呼。然後克森再介紹他兩位孩兒,女的十歲,男的少一歲。

克森太太便問我要來島上度假多久?我便告訴她說,我來島上度假已有兩星期了,明天要到都會住一天,後天就回岷市。

克森一聽,說這樣不巧,他母親因為身體不舒服,也已來這裡休息兩星期。「不過,我們是後天才要一起回都會去,我們到都會,你卻回岷市了,彼此擦肩而過,未能好好招待你,很對不起。」

我說這種小事,無須放在心頭,反正大家已是朋友,總還會有相見之日。我倒是關心起他的出書事情來,因為我已答應了他,便問:「你什麼時候開始動筆?」

他沉吟一下。「再過星期餘,就是萬聖節了。自從歸鄉定居後,每年萬聖節,母親都會要我帶她到岷市為父親掃墓去;然今年下半年來,母親身體健康一直不太好,所以母親聽醫生囑咐,決定今年就在都會教堂為父親做三天彌撒,三天彌撒也需要料理一些事情。我想,待彌撒完畢我就開始動筆寫。」

我點一點頭。他再說下去:「可是,我有工作,平時還有許許多多雜事,沒辦法整日裡安靜地寫文章,只能藉著睡前片刻塗鴉一下;因之,我所能做到的就是以一小篇一小篇來串連,時間上可能會拖長一點,不知會對你造成不便否?」「你儘管放心,不會的。其實,慢慢寫是好的,才會寫得比較完整。」我鼓勵他。「有你這話,我可以安心地寫了。」他雀躍。「不過,最好你每寫了兩三小段,就用網路傳達給我,以便你一面寫,我一面整理。」我提議。「好!沒問題。」「就這樣說定。」「就這樣說定。」克森欣喜地伸出手跟我緊緊握一握。「我先在這裡謝謝你!」「不客氣。」我們一同走出公園。在暮色朦朧下,我與他們一家人揮手說再見。

以色列國防軍格斗技術全解:防暴應用

以色列國防軍格斗技術全解:防暴應用 巴西柔術入門教程(全彩圖解版)

巴西柔術入門教程(全彩圖解版) 自由搏擊終極指南(全彩圖解版)

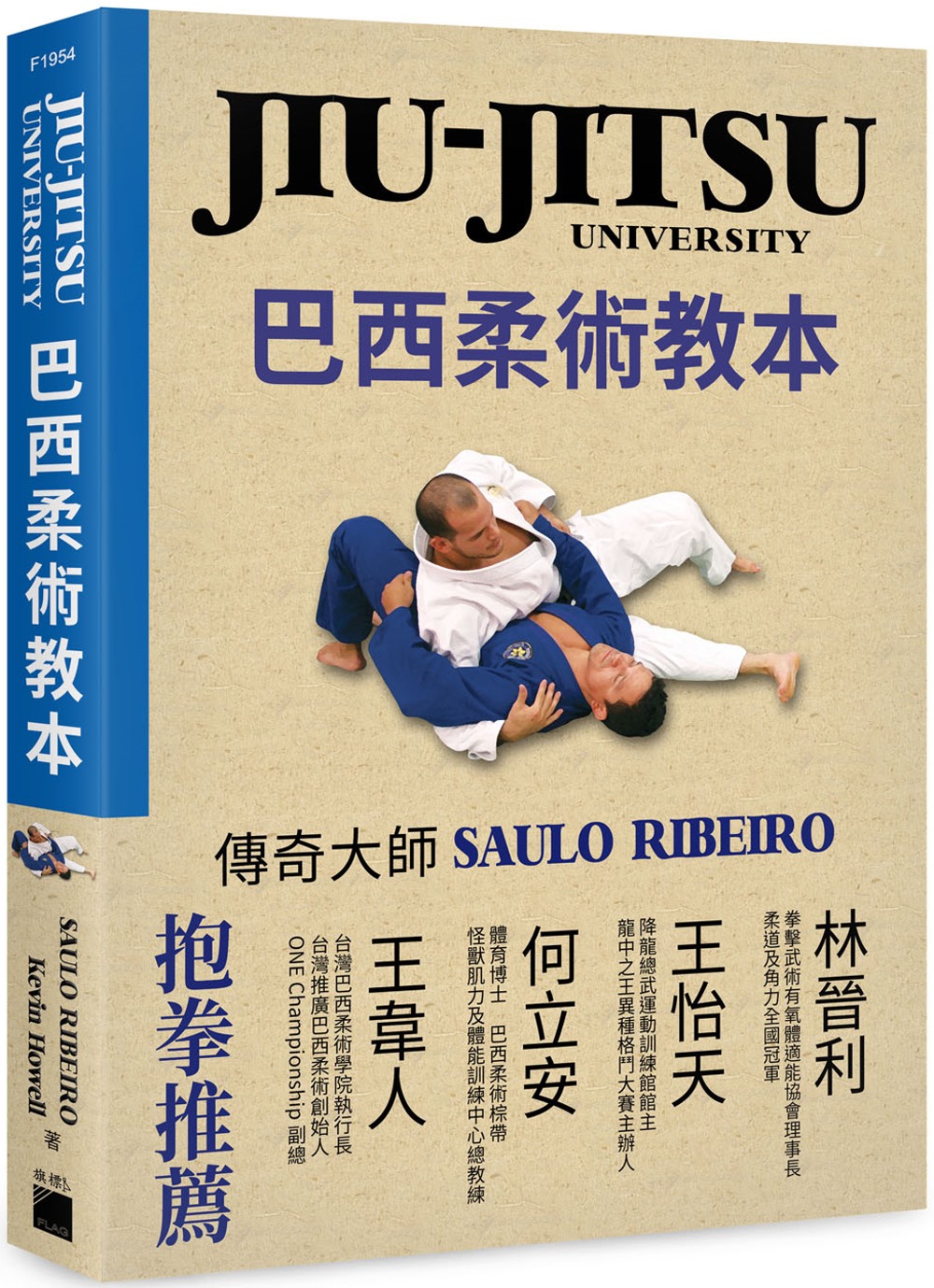

自由搏擊終極指南(全彩圖解版) 巴西柔術教本

巴西柔術教本 徒手防身技巧全書(全彩圖解版)

徒手防身技巧全書(全彩圖解版) 知日·牙白!富士山

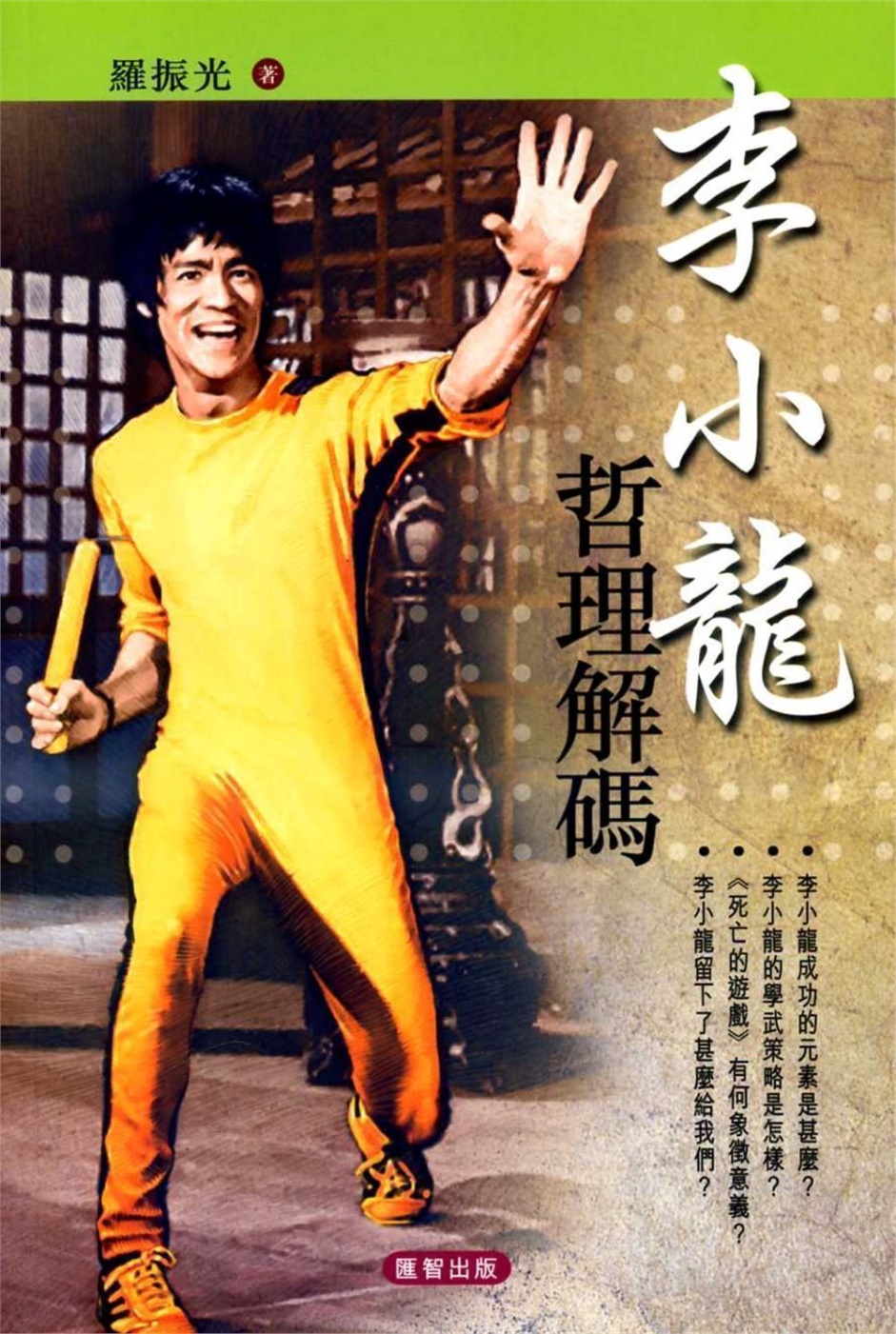

知日·牙白!富士山 李小龍哲理解碼

李小龍哲理解碼 身體調校聖經

身體調校聖經 以色列國防軍格斗技術全解:刀棍攻防

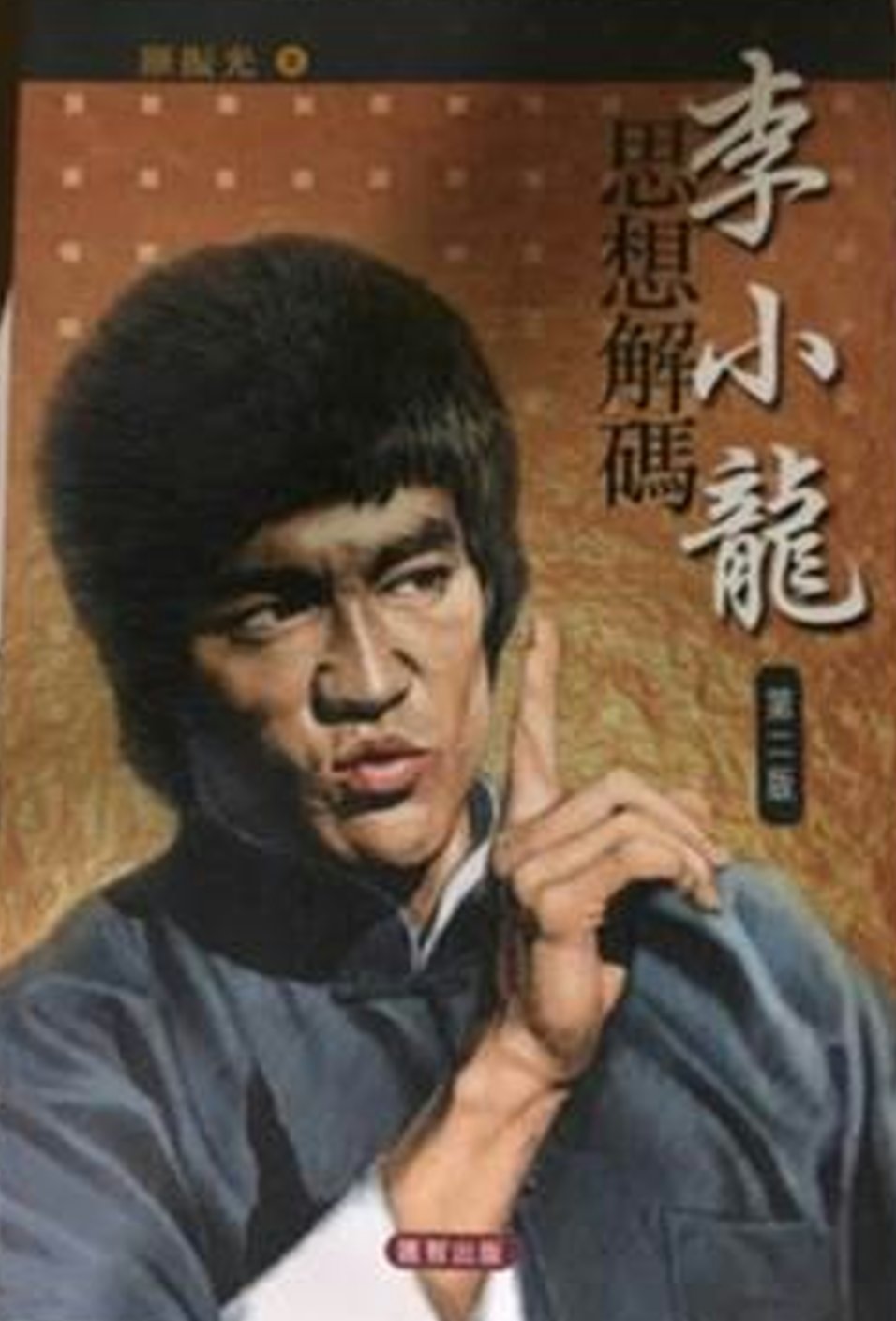

以色列國防軍格斗技術全解:刀棍攻防 李小龍思想解碼 (第二版)

李小龍思想解碼 (第二版)