離島,以及離島的離島:那些澎湖的人與事 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

離島,以及離島的離島:那些澎湖的人與事

如果你想得到安靜的片刻,就在風起的時候到澎湖吧。

身為澎湖人的作者,透過國外旅行找到自己對澎湖的眷戀,於是,她以文字,慢慢確認那些曾經發生在自己身上關於島的事,菜宅的遊樂場、冬天的土豆客廳、日曬的小卷片,還有那只有澎湖人懂得的寄飛機……

她想為女兒留下母親成長的脈絡,想寫給離開後沒有回到島上的島人,告訴他們那些灰澀與困苦最終都將成為深刻的烙印,總有一天轉苦為甜。更想寫給那些探索祕境的人,告訴他們祕境存在於時光之中。只須選一片海,呆坐一整段空白的時間,讓祕境慢慢儲存進身體。

作者簡介

蔡淑君

一九七九年冬日出生於澎湖。

湖西國小、湖西國中、馬公高中畢業,大學在陽明山讀文藝創作。

做廣告、旅行佔多數成年後的時光,長成一個不像澎湖人的澎湖人。中年之後重新整理生命的脈絡,休息、學畫、煮食,寫了一本關於家鄉的字,當回澎湖的孩子。

攝影者簡介

趙世裕

一九七八年生於菊島。

畢業於文化大學景觀系。

目前為自由接案人,從事景觀設計專案執行。

記錄家鄉,大概是自高中第一台傻瓜相機開始,從膠卷底片到數位相機、手機;將繼續拍,繼續探索,繼續記錄菊島這些年來的變與不變。

推薦序

原來她記得 家鄉的一切

蔡洪月微

看了大女兒寫的這本書後,我也深受感動。淑君對親情友情,以及種種的世間情,特別是對阿嬤的懷念,不輸我這個四零年代出生的上一代人,我感到非常開心。

自從她離開澎湖去上大學後,我本來以為她會變成一個「台灣人」,忘記家鄉的一切,讀了她寫的字,原來淑君對這個島,故鄉的一切一切,都記得清清楚楚,對她這個年紀的人來說實在也是不簡單。我們沒有很好的環境,她寫的一切,就是我們生活的記錄,有苦有甜的澎湖。

一場共同經驗的書寫,美好價值的傳承

曾慧芳

淑君是我任教湖西國中時的導生。當時的孩子無需聯絡簿,師生間情感心靈的文字交流,仰賴每週一篇的「生活週記」。鄉下孩子通常都抄一段小故事(或許是哥姊某一星期寫的,互通有無,無藏私)來交差了事,但淑君不是,她從生活檢討那一欄開始,就抒發著自己的心事、一星期的見聞。有那麼一次,她表達了我在處理班務時,她覺得不公平之處,我仍記得內容是關於某事件處理時的遣詞用字,帶給學生們的感受。當時的我,驚訝她的膽識,欣賞她的直言,覺得自己好像在班上有了個朋友,現在想來,應是之後所有的疼惜與緣由。

高中時淑君腦部水瘤開刀,有次來看我,她陪我兩歲女兒玩,師生並坐和室台階上。當時我看著她男生樣的短髮,頭蓋骨上,像蚯蚓疤痕的縫線針腳,我一直想抱她,但終究還是沒有。我想我會哭,擔心她會覺得被同情,因此受傷,我也怕自己會被笑,其實老師不如學生勇敢……

多年後再次與淑君有連結,是她以Sandra Tsai加了我和女兒阿欣的臉書,三個不同世代的澎湖女兒是好友了,而我再度愛上她日常書寫的文字。

淑君新作《離島,以及離島的離島》寫著澎湖兒女們離島時的揪心。我母親總說:「盡靠,靠這架飛兩機。」的確,那年代的澎湖孩子,很少有人不在登機口熱淚盈眶,不敢回首看那用力揮動的手,不想要他們目送自己的背影消失,千催萬促父母快回去,提醒著他們:騎車要慢,要小心。

甘地曾說:貧困是最大的暴力。

出外的澎湖人,總是異常努力,一身是膽。那是冷冽季風颳出來的勇敢,不是築夢踏實,是使命必達。

我想民國四十到七十年出生的澎湖人,對這本書的心情是感謝,是珍愛。對八十年後出生的孩子,是線索,是理解為何我們的父母這麼儉省?家裡明明可以過得好些,又不差這一點錢……

務實善解,美好秉性的傳承,隱藏在字裡行間。

淑君對中唐古韻,澎湖台語傳神的註解,常民文化的描繪,詼諧逗趣,細膩考究,字字珠璣。我不得不說:「她真的hen 會。」我們大概都有一個金花阿嬤「澎湖女人,台灣牛」,是稱許,是致敬。「永遠的小梅」,是我們不敢言說的思念。

寫序是人生初體驗,覺得榮幸又榮耀。我常想,自己總會數算著當了多久的老師,帶過幾屆的學生,但我永遠不知道的是,在他們飄洋過海、翻山越嶺的人生中,我是如何地影響著他們,是如何地被記憶著……

(本文作者為馬公國中英文老師)

序

「回澎湖」是女兒每到寒暑假最期待的事。她喜歡外婆家那每天穿拖鞋或打赤腳,無所事事晃蕩,天氣好就坐上摩托車去海邊的日子。她喜歡聽我們聊起過去,和阿姨們一起躺在床上說笑,她說這樣可以感覺自己像是四姊妹裡的小妹。

她越來越大,我意識到她有一半的血液是澎湖人。開始變得貪心,希望她的島不只是外婆的澎湖灣。

或許也和我的生命狀態有關。

我至今仍是澎湖籍。出生前,父母到高雄的工廠工作,戶籍也跟著搬遷。母親在我出生前三天回島,再也沒有離開。我跟著他們的戶籍報戶口,身分證字號是S開頭,成為家裡、同學間,唯一不是X開頭的人。不知道為什麼,從小就一直在意著自己身分證上的差異。

和七零年代出生的大多數人一樣,我高中畢業後就離家讀大學。我自小愛玩,離開島後,擺盪在又想家又開心這兩種心情之間。外面的世界很大,尤其從海裡跑到山裡,跑到繁華的台北城,搭著十八歲以前沒搭過的火車環島,生活日日新鮮而充實。那個年代仍然免不了被問上幾個如「去澎湖要護照嗎?」「你們有電嗎?」這種令人翻白眼的問題。我們總是煞有其事地說:「我們都騎著海豚上學。」「澎湖人能上大學都很厲害,因為我們要點蠟燭讀書。」

大學後,開始感受到一起長大的朋友間出現差異,而我的身分證好像成為一種暗喻。親近的朋友有些高職畢業後,在島就業。有些大學畢業後曾經回家工作過,或者就回島居住下來。只有我自此飄遊,越來越不像澎湖人。

「妳還算澎湖人嗎?」熟識的澎湖人問我。也許是提到馬公又開了新的店在什麼地方,或是提到小時候的關鍵字,例如老鼠草時,搖頭說不知道。

「妳看不出來是澎湖人。」工作遇到的人說。也許是因為標準的國語發音,或是已經可以正確講出台灣腔的台語。

忙碌的現實生活一天翻轉過一天。把回島的時間拿去更遠的地方旅行,幾乎每次都快閃回家,連不太下什麼指令的父親都忍不住開口:「妳要不要把戶籍遷一遷?」意思是那麼少回來,留著戶籍上的澎湖沒有意義。

這樣疏離的日子約莫十年。臉書上每傳一張海邊的照片,朋友回「不是『北寮』就是『龍門』啦,她只會去這兩個地方」。這十年永別了阿嬤與北寮嬤、摯友小梅;這十年女兒出生到了小四;這十年我從青年邁向中年。這十年有人回家了,有人在島已經成為無家之人。這十年幾乎要褪去我島的身分。

二零一六年夏天,遠行冰島。在這之前每一次的旅行,我未曾與台灣做過任何比較或是連結。私以為說著「台灣就有啊」、「還是台灣比較好」、「啊,這裡很像台灣的哪裡啊」,有損稱職旅人身分。然而,我從座位在中間,無法從窗戶先看見土地樣貌的飛機走出,第一眼收進午夜的永晝的機場,忍不住輕輕地說:「啊~好澎湖。」

當天住進了南部一個小漁村。我在清晨一個人推開旅館的門準備散步,強勁的風吹亂一頭髮絲,身為一個被東北季風養大的人怎會無感呢!發現強風中搖擺的花朵,我忍不住蹲下來看看,它從黑色礫石縫隙長出,接受風的摧殘,環境沒有充足的養分,每個考驗都是一種教導。那一刻,在對角線的那島,我感覺身體裡的澎湖慢慢回來了。

冰島帶給我最大的收穫,是對生命的省思,從地域連結到自身身分。回到台灣後,冰島仍震撼著我,於是我提筆寫字,在鍵盤敲下一個又一個思念。

我透過文字重新整理的,不只是那一趟旅行,而是自己生命旅程的覺知。澎湖,重新回到我的身體裡,島人的覺知一點一點長回來了。

透過一場又一場的新書分享會,我一次次確認身體裡的感動。投影片放著風起的照片說:

如果你想得到安靜的片刻,擁抱孤寂之感。那麼,風起的時候去澎湖吧。

中年之際,我再度成為一個澎湖人。透過文字慢慢地確認那些曾經發生在我身上的島的事。

想為女兒留下母親成長的脈絡,她另一半血液的前言。想寫字給父母親,讓他們知道那個執意要唸畢業後很難找工作的文藝創作,大半生以字維生,永無止盡熬夜的女兒到底能寫些什麼。想寫給青春同行的人,我們平行的時光,生命會凝結那些深刻而美好,悲傷而喜悅的成長。想寫給離開後沒有回島的人,那些灰澀與困苦,最終成為深刻的烙印,總有一天轉苦為甜。也想寫給探索祕境的人,祕境存在於時光之中,島最深的感動是無法拍照上傳的能量,選一片海,呆坐一整段空白的時間,讓祕境慢慢儲存進身體。

我不過是十萬分之一島人,循著身體的脈絡寫了字。我在字裡被自己療癒,深深感謝著那些生命,那些島給的一切。

我的阿嬤,「金花」 每當蹓躂經過「宮口」時,村子裡的人就會對我說:「恁嬤在找汝。」從沒一次例外。 那個一直在找我的人,就是「金花」。 嗓門很大,很兇。小時候打架打不過,就會衝回家,遠遠地大叫:「阿嬤,有人要打我!」這時候她會走出來怒叱。很長的時間,強悍的「金花」就是我的護身符。 其實「金花」有一個很文雅的本名,叫「莊明鏡」。出生於一九一七年,一生都在磨難之中,老父早逝,她嫁給繼父的兒子,一生與丈夫不睦,早年時常和丈夫上演魚叉、鋤頭飛舞的械鬥場面,一直到了我高中,他們夫妻雙雙邁入八字頭,仍在自家井邊爭吵到動用警察上門勸架。阿公九十六歲離世時,兒孫說阿嬤一定非常得意自己活得比較久,這場延續一甲子以上的爭鬥,由她贏得最後勝利。當時她沒有哭,偶爾擦拭眼角,我們以為流淚,其實是她老年之後止不住的目油,她就是一個堅毅而殘忍的人。 這樣堅毅而殘忍的人,是我第二個母親。 金花很勤奮,農家窮戶只能勤儉度日,一刻不得閒。小時候家裡養豬,我和妹妹們常常要幫忙切豬菜,小小年紀就要拿菜刀把野菜剁碎。屋後「菜宅」隔出一區養雞養鴨,種了一整排芭樂樹還有百香果樹。還在廚房排水口下種了芋頭,常常一人發一把鉸剪,要去剪斷吃葉子的「麻龍」(一種天蛾幼蟲)綠色大蟲……她派給我們很多任務,自己做得更多,忙「宅內」(註)種植蔬果,還要去「山」耕種,一個人料理全家餐食,潮汐對的日子要去海邊撿螺仔,賣錢貼補家用…… 這麼忙碌的她,還身兼著我們的母親。幼童時期,父母親忙於工作,三個孩子放在家交由她照料。阿嬤總是忙碌,最省事的方法就是通通丟進去一個有護欄的嬰兒床內,偶爾來看一眼。鄰居們倒是很熱心,串門子時看到尿布溢出來的大便,就洪聲通報說「啊,伊𨑨迌屎」。就這樣糊里糊塗長大,成為她可以差派的幫手。

用積木玩出80種有趣的機械組合(含...

用積木玩出80種有趣的機械組合(含... 專業當沖原理:選股原則、買賣策略、...

專業當沖原理:選股原則、買賣策略、... 台指當沖交易秘訣:操盤手之路

台指當沖交易秘訣:操盤手之路 咖啡樣:全球咖啡浪潮下的Baris...

咖啡樣:全球咖啡浪潮下的Baris... 史上最強當沖大贏家(暢銷新修版):...

史上最強當沖大贏家(暢銷新修版):... 零基礎一學就會的100款手搖飲:學...

零基礎一學就會的100款手搖飲:學... 世界的浪浪在找家:流浪動物考察與關懷手記

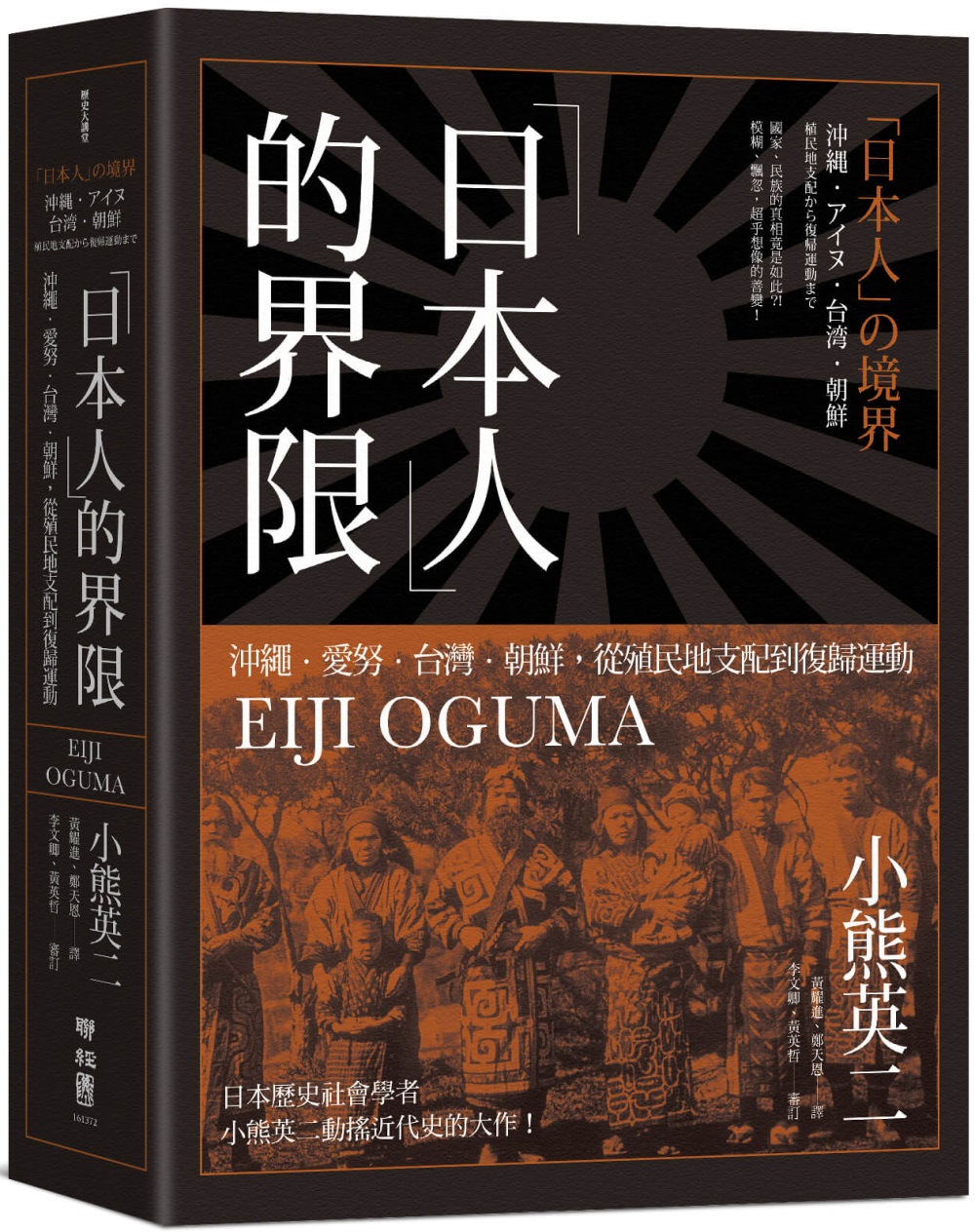

世界的浪浪在找家:流浪動物考察與關懷手記 「日本人」的界限:沖繩・愛努・台灣...

「日本人」的界限:沖繩・愛努・台灣... 神之雫 最終章~Mariage~(18)

神之雫 最終章~Mariage~(18) 神之雫 最終章~Mariage~(17)

神之雫 最終章~Mariage~(17)