錄像帶電影:從中國到世界,余華的35則文學、文化、政治、時事觀察體驗 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

錄像帶電影:從中國到世界,余華的35則文學、文化、政治、時事觀察體驗

柏格曼的電影《野草莓》給予我的感受是:我終於看到了一部真正的電影。 影響過我的作家其實很多,可是成為我師傅的,我想只有威廉.福克納。 我不知道猶太人是什麼,我只知道人是什麼。 我清楚自己對西藏歷史的了解有多麼膚淺,可悲的是我們的很多官員連這樣的膚淺也沒有。 兩代球王分開掙錢時互相嘲諷,一起掙錢時看上去親密無間。 只有當想像力和洞察力完美結合時,文學中的想像才真正出現,否則就是瞎想、空想和胡思亂想。

二十多年來我在閱讀那些偉大作品的時候,總是在不同時代、不同國家、不同語言的作家那裡,讀到自己的感受,甚至是自己的生活。假如文學中真的存在某些神祕的力量,我想可能就是這些。

如果我們長期沉迷在想像平庸的作品的閱讀之中,那麼當有靈魂的想像撲面而來時,我們可能會害怕會躲閃,甚至會憤怒。

這就是我的寫作,從中國人的日常生活出發,經過政治、歷史、經濟、社會、體育、文化、情感、欲望、隱私等等,然後再回到中國人的日常生活之中。--余華

唯有破除心中預設的歧見與立場, 我們才可能具備信心與不帶偏見走向真正的美好生命。 余華直言、敢言,他遍走世界,以一貫銳利筆鋒,由外而內,深刻反省崛起中的當代中國。

本書為余華全新的散文集。內容從余華青年時代觀看西方錄影帶電影的深刻經驗開始,面對電影大師柏格曼等人的電影震撼,讓他從此打開觀看現實的另一隻眼睛,與世界接軌。

余華在書中講述了他不同階段的生命體驗。包括這幾年他親自受邀到訪的許多國外經驗,如非洲,德國,日本,紐約,埃及,美國,英國,南非,以色列,西藏……;他與世界文學大師的心靈交流,如福克納,川端康成,藍茨,大仲馬,海湼……;描繪他豐富的閱讀與對文學的看法;暢談他對世界性運動如足球,籃球的觀察……。

中國作家近年受到世界各國的關注與青睞,余華更是其中的皎皎者,他的作品被翻譯成眾多語言版本,且在國外暢銷受矚目;因此他不斷受邀世界各國演講交流,這樣的經驗,讓他得以從中國經驗出發,打開與世界文壇或文學大師的深度交會,然後再回到內在,反饋到每一篇創作中,帶給我們大格局、迷人的閱讀張力。而余華偶爾神來一筆的促狹,令人莞爾,讓我們見到余華健筆下,亦莊亦諧的智慧與幽默。

本書呈現了一場中國與世界的文化踫撞,余華為自己也為讀者撞出了新時代耀眼的心靈火花。

本書特色

華文世界2013年首發! 繼《十個詞彙裡的中國》對中國的犀利觀察之後,余華首度分享全球文化交流經驗與觀察!

余華是蜚聲國際的小說家。(美國《出版商週刊》2011年8月1日) 余華是一位顛覆大師。(美國《基督教科學箴言報》2011年12月8日) 余華對當代中國社會的素描,其尖銳無人可匹。(美國《時代》週刊2009年2月26日) 余華可以說是一個現代中國的巴爾扎克。(法國《世界報》2009年5月30日) 余華的作品是中國文學中最為尖銳辛辣的。(法國《讀書》雜誌2008年5月) 余華的想像力似乎是取之不盡、用之不竭的。(法國《文學雙周》2008年7月16~31日) 余華是中國在國際上最出名的小說家,他被譽為中國的查爾斯.狄更斯。(德國電臺2009年10月16日) 余華並不是要揭穿或者控訴什麼,他的寫作興趣在於描寫人類的行為。(德國《法蘭克福評論報》2009年10月12日) 余華的作品有一種令人折服的魄力。(德國《紐倫堡日報》2009年10月14日) 余華是中國最享譽世界的作家。(義大利《日報》2009年5月16日) 余華和他的作品,都是滿溢智慧的寶石。(義大利《左派》雜誌2009年4月) 余華的作品成為了當代中國的典範。(西班牙《阿貝塞報》2010年5月10日) 他的作品被認為是現代中國的經典之作。(西班牙埃菲社2010年5月10日)

余華作品及獲獎紀錄

長篇小說 兄弟【上部】 兄弟【下部】 ◎2008法國國際通訊外國小說獎Prix Courrier International ◎2006新浪圖書年度風雲榜 ◎2006年亞洲週刊中文十大小說 ◎2006年行政院新聞局第26次中小學生優良課外讀物推介書單 ◎2005博客來網路書店年度之最∕文學小說 ◎2009法國首屆《國際信使》外國小說獎

活著 ●香港「博益」十五本好書獎(1994) ●台灣《中國時報》十大好書獎(1994) ●義大利格林紮納.卡佛文學獎最高獎項(1998) ●第三屆世界華文冰心文學獎(2002) ●入選香港《亞洲週刊》評選的「二十世紀中文小說一○○強」 ●入選中國百位批評家和文學編輯評選的 「二十世紀九○年代最有影響的十部作品」 ●張藝謀根據《活著》改編導演的同名電影 獲1994年法國坎城電影節評委會大獎和最佳男演員獎

許三觀賣血記 ●美國巴諾新發現傑出作家(2004) ●入選韓國《中央日報》評選的「一○○部必讀書」(2000) ●入選中國百位批評家和文學編輯評選的 「二十世紀九○年代最有影響的十部作品」

呼喊與細語 ●余華因此書榮獲法國文學和藝術騎士勳章(2004)

作者簡介

余華

1960年出生,1983年開始寫作。至今已經出版長篇小說4部,中短篇小說集6部,隨筆集5部。主要作品有《兄弟》、《活著》、《許三觀賣血記》、《呼喊與細雨》、《十個詞彙裡的中國》等。其作品已被翻譯成二十多種語言在美國、英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、瑞典、挪威、希臘、俄羅斯、保加利亞、匈牙利、捷克、塞爾維亞、斯洛伐克、波蘭、巴西、以色列、日本、韓國、越南、泰國和印度等國出版。

曾獲義大利格林紮納.卡佛文學獎(1998年)、法國文學和藝術騎士勳章(2004年)、中華圖書特殊貢獻獎(2005年)、法國國際信使外國小說獎(2008年)等。

相關著作 《十個詞彙裡的中國》 《呼喊與細雨》 《許三觀賣血記》

錄像帶電影非洲給塞繆爾.費舍爾講故事奧克斯福的威廉.福克納在日本的細節裡旅行悼念──致魏東耶路撒冷&特拉維夫筆記紐約筆記埃及筆記邁阿密&達拉斯筆記南非筆記世界劇場英格蘭球迷籃球場上踢足球七天日記一個國家,兩個世界我二十多年前去過西藏齊格飛.藍茨的《德語課》大仲馬的兩部巨著兩位學者的肖像羅伯特.凡德.休斯特在中國摁下快門一個作家的力量我們的安魂曲伊恩.麥克尤恩後遺症我的阿爾維德.法爾克式的生活文學中的現實飛翔和變形生與死,死而復生篝火論壇關鍵字:日常生活哀悼日巨鹿路六七五號兒子的固執

錄像帶電影可能是在一九八八年的某一天,那時我正在魯迅文學院上學,我從北京東部的十里堡來到西部的雙榆樹,擠進狹窄和慢速的電梯,然後用手指的關節敲響吳濱的家門。當時吳濱剛剛發表了一組《城市獨白》的小說,意氣風發地和王朔他們搞起了一家名叫「海馬」的影視創作公司。現在我已經忘記了自己當時轉了幾次公車,忘記了是在秋天裡還是在冬天裡從東到西穿越了北京城,只記得自己是獨自一人,還記得自己那時留著鬍鬚,而且頭髮遮掩了耳朵。我坐在並不比電梯寬敞多少的客廳裡,從下午一直到深夜,我忘記了和吳濱、劉霞說了什麼話,也忘記了這對十多年前就分手的夫婦請我吃了什麼,我只記得中間看了一部讓我銘心刻骨的錄像帶電影,英格瑪.柏格曼的《野草莓》。這是我有關八十年代美好記憶的開始,錄像帶電影美化了我此後兩年的生活,我差不多每個星期都會去朱偉在白家莊的家,當時朱偉是《人民文學》的著名編輯,後來他去三聯書店先後主編了《愛樂》和《三聯生活週刊》,白家莊距離魯迅文學院所在的十里堡不到五公里,認識朱偉以後我就不願意再去遙遠的雙榆樹欣賞錄像帶電影了。我曾經在街上遇到劉霞,她問我為什麼不去看望她和吳濱了?我說太遠了。然後我問她:你們為什麼不來看望我?劉霞的回答和我一樣,也說太遠了。那時候我住在魯迅文學院的四樓,電話就在樓梯旁,朱偉打來電話時經常是這樣一句話:「有好片子。」這時候他的聲音總是神祕和興奮。到了晚上,我就和朱偉盤腿坐在他家的地毯上,朱偉將白天借來的電影錄像帶塞進錄像機以後,我們的眼睛就像是追星族見到了心儀的明星一樣盯著電視螢幕,用今天時髦的話說,我和朱偉是當時錄像帶電影的絕對粉絲。我們一起看了不知道多少部錄像帶電影,柏格曼、費里尼、安東尼奧尼、戈達爾等現代主義的影片。這些電影被不斷轉錄以後變得愈來愈模糊,而且大部分的電影還沒有翻譯,我們不知道裡面的人物在說些什麼,模糊的畫面上還經常出現錄像帶破損後的閃亮條紋。我們仍然全神貫注,猜測著裡面的情節,對某些畫面讚歎不已。我還記得,當我們看到電影裡的一個男人冷漠地坐在角落的沙發上,看著自己和一個女人做愛時,我們會喊叫:「牛!」看到電影裡一些人正在激烈的槍戰,另一些人卻是若無其事地散步和安靜地坐在椅子裡看書時,我們會喊叫:「牛!」當格非來到北京時,盤腿坐在朱偉家地毯上看錄像帶電影就是三個人了,喊叫「牛!」的也是三個人了。我就是在這間屋子裡第一次見到蘇童,那是八九年底的時候,朱偉打電話給我,說蘇童來了。我記得自己走進朱偉家時,蘇童立刻從沙發裡站起來,生機勃勃地伸出了他的手。不久前我在網上看到蘇童在復旦大學演講時,提到了我們第一次見面的情景。他說第一次見到我的時候,感覺是他們街上的孩子來了。回想起來我也有同樣的感覺,雖然我和蘇童第一次見面時已經二十九歲了,蘇童那時二十六歲,可是我們彷彿是一起長大的。在我的記憶裡,第一次看的錄像帶電影就是柏格曼的《野草莓》。我的童年和少年時期把八部革命樣板戲看了又看,把《地雷戰》和《地道戰》看了又看,還有阿爾巴尼亞電影《寧死不屈》和《勇敢的人們》等等,還有朝鮮電影《賣花姑娘》和《鮮花盛開的村莊》,前者讓我哭腫了眼睛,後者讓我笑疼了肚子。文革後期羅馬尼亞電影進來了,一部《多瑙河之波》讓我的少年開始想入非非了,那是我第一次在電影裡看見一個男人把一個女人抱起來,雖然他們是夫妻。那個男人在甲板上抱起他的妻子時說的一句臺詞「我要把你扔進河裡去」,是那個時代男孩子的流行語,少年時期的我每次說出這句臺詞時,心裡就會悄悄湧上甜蜜的憧憬。文革結束以後,大量被禁的電影開始公開放映,這是我看電影最多的時期。文革十年期間,翻來覆去地看樣板戲,看《地雷戰》、《地道戰》,看阿爾巴尼亞朝鮮電影,文革結束後差不多兩三天看一部以前沒有看過的電影,然後日本電影進來了,歐洲電影也進來了,一部《追捕》我看了三遍,一部《虎口脫險》我看了兩遍。我不知道自己看了多少電影,可是當我在一九八八年看完第一部錄像帶電影《野草莓》時,我震驚了,我第一次知道電影是可以這樣表達的,或者說第一次知道這個世界上還有這樣的電影。那天深夜離開吳濱的家,已經沒有公車了,我一個人行走在北京寂靜的街道上,熱血沸騰地走了二十多公里,走回十里堡的魯迅文學院。那天晚上,應該說是凌晨了,錄像帶電影《野草莓》給予我的感受是:我終於看到了一部真正的電影。二○○六年十一月十六日

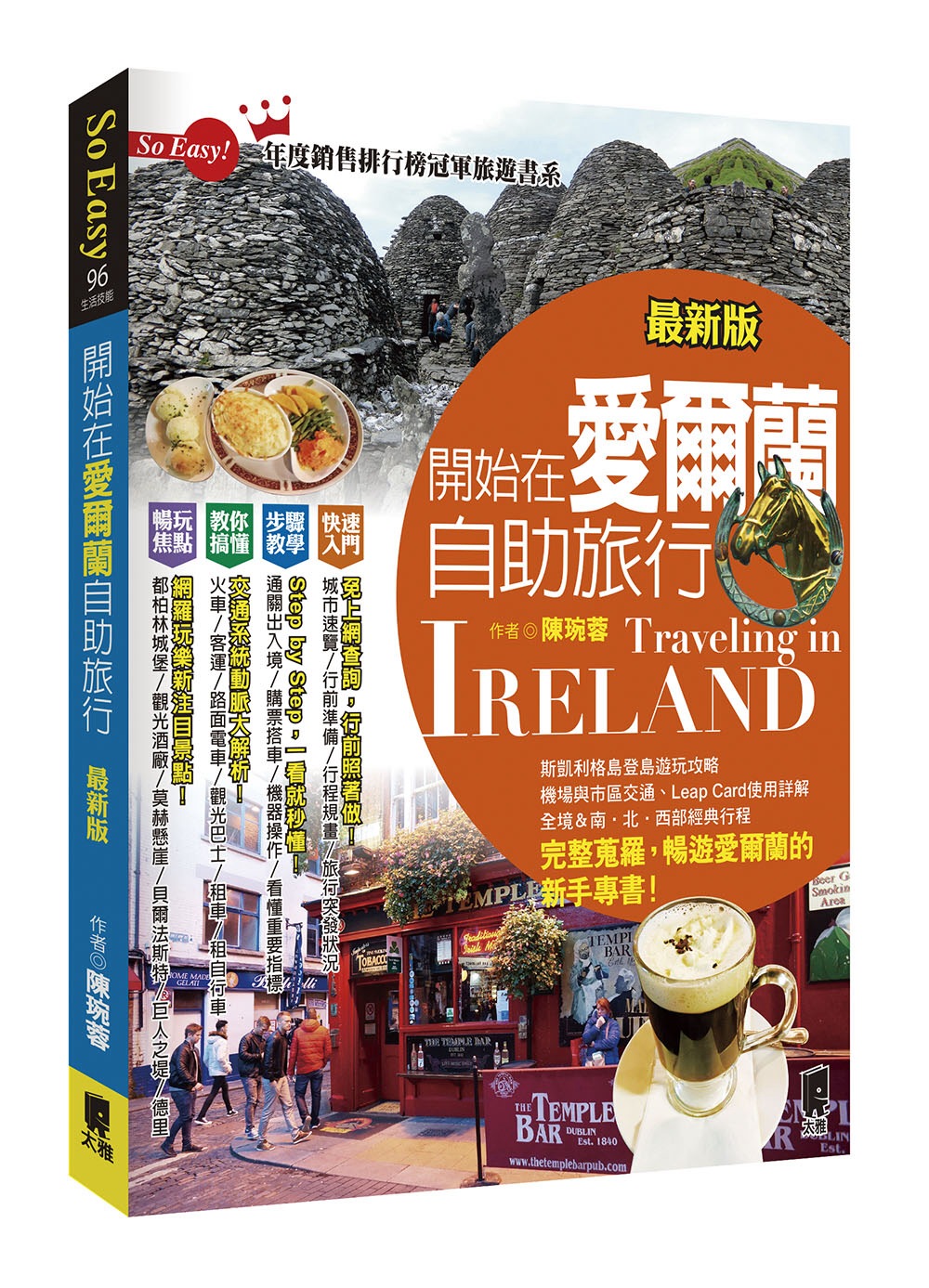

開始在愛爾蘭自助旅行

開始在愛爾蘭自助旅行 開始在愛爾蘭自助旅行(最新版)

開始在愛爾蘭自助旅行(最新版)