穿越撒哈拉:流浪,走向風沙未竟之地 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

穿越撒哈拉:流浪,走向風沙未竟之地

流浪,是將自己的寂寞,

寫成動詞。

一段最捨不得想起的遠行,一個跳躍舒適圈的衝擊。

一次人生行旅的驀然回首,一場與過往記憶的總決算。

當空虛的心靈,乍見廣漠的震撼,

再微薄、渺小的希望,

都能感受到對生命的依戀與眷盼……

沙漠以絕對的遼闊與無可抗拒的美征服了我。

野性與自由,是貫穿著這萬里路不變的主題。

但是,真正改變我的,並不是風花雪月的浪漫想像,

而是沙漠它純粹、刻苦、嚴峻,被現代世界排擠的秉性,

以自己未曾察覺的方式,一點一滴地滲進我充滿裂隙的靈魂。――謝哲青

撒哈拉,一個是起點也是終點的地方,它就像生與死、光與影,是同時並存且不可分割的存在。謝哲青曾經以為,只要逃出國、離開家,也許就能找到迷失的自己。然而當他置身荒寂,出走的理由卻逐漸模糊,流浪的藉口竟顯得孱弱不堪。

在沙漠行走,是一種將混濁的人生,放在其中加溫、汽化、冷凝的蒸餾過程。撒哈拉以它無垠的空白,填補了旅人靈魂的裂縫。在這片虛無玄漠裡,他叩問生死、反芻憂傷、聆聽回聲、回憶過往。然後下定決心,不論生命是快樂還是絕望,他都要勇敢面對,親身品嘗。

於是在風沙的淘洗中,旅人的心和眼,多了一份洞明人間的沉穩內斂。他深深體會世間的緣起緣滅並非人力所能控制,我們所能做的,是在因緣際會之時,珍惜剎那的短暫時光。因為活著本身,就是奇蹟,就是答案。

這是謝哲青的沙漠之旅、流浪者之歌,也是他遠行的異義。

名家推薦

王浩一、李清志、吳若權、吳淡如、郝譽翔、陳文茜、張鐵志、詹宏志、蔣勳 誠摯推薦!

作者簡介

謝哲青

他行過朝聖之路,只為一場靈魂的放牧。

他將說不出口的憂傷,寫成浪漫,化為一封封絕美的情書。

他在星空中吟遊,縱情於被文明遺棄已久的夜空。

他在紙鈔的方寸之間,拾起源遠流長的故事。

他走在夢想的路上,在溫暖記憶的深處與世界相逢。

他嘗過大海的滋味,呼吸過遠洋的風,

他穿越浩瀚無邊的沙漠,享受被遺忘的寂寞。

他品味痛苦,體會悲傷;他熱愛生命,擁抱孤獨。

他是謝哲青。

他以閱讀蒐集人生風景,

以旅行記錄時光的足印。

序曲

西沉的夕陽,將湖水染成一片金黃,粼粼波光在有無之間飄忽閃動。青鬱的棕櫚,迎著風,輕輕搖擺。萬年以前,眼前這片一望無際的沙漠,曾經是水草豐美的湖泊,更久之前,已消失的湖泊則是一片浩瀚汪洋。空氣中若有似無的鹹味,實際上,是遠古海洋的氣息。

腳下支離破碎的蒼白椏杈,源自於太古紀元時水生植物的殘葉斷枝,歷經千萬年的炙陽烈風,在無情的歲月中,鈣化成難以辨認的化石。我握著堅硬的白色化石,想像著人類不曾見過的前世,也無緣參與的來生。

位於查德北部的烏尼昂加(Ounianga),是由大小不一的淡水和鹹水湖組成的湖泊系統,除了環繞水源的綠色密林之外,這裡還住著一群與世隔絕的沙漠子民。有人說,這群被稱為「圖布人」(Toubou)的沙漠民,可能是地球上最古老的居民。

「可能是?」我不可置信地重複自己:「可能是?」

「是的,許多人都這麼說,」薩拉姆一臉嚴肅地繼續說道:「而且,我也這麼相信。」

薩拉姆是我在恩將納(N'Djaména)認識的朋友,是相信「天地有情,萬物有靈」的薩拉人(Sara people)後裔,同時也是信仰堅定,心志純正的穆斯林。

「面對生命,你不該有這麼多懷疑。」薩拉姆將臉轉向夕陽:「這樣的話,你的人生會充滿不安,很辛苦的。」

我是個徹底的世俗主義者,在懷疑中成長,所以十分熟悉薩拉姆另有所指的弦外之音。長久以來,我被某種無以名之的焦慮所擄獲,幸或不幸,狂躁與不安成為我生命的底色,時時刻刻都感到自己被當作瑕疵品拋入這個世界……總認為自己是無用、多餘的存在……奮不顧身地投入一段感情,卻因為怯懦,或某些難以言喻的疏離,最後所有的關係都不了了之,無疾而終……徒勞地追求某個目標,每天都意識到它離自己越來越遠。對於薩拉姆來說,我的問題在於「沒有信仰」,沒有值得堅守的價值,沒有需要捍衛的信仰,心中沒有永恆,當然對生命充滿迷惘。

但是,生命之於我,所有的遲疑與迷惘,從來就沒有簡單過。我總覺得,自己是失敗者,坐困在周而復始的挫折之中。我需要改變,我渴望離開,我想像:出走後回來,會有一個不一樣的自己。

於是,我告別汲汲營營的枯燥日常,走入未知,走向遠方,同時,在浪跡的旅次中,嘗試探索自己內心巨大的空洞,我想知道,世界之外,還有世界嗎?邊界的另一端,真的只剩下無人知曉的空白嗎?生命的答案,有可能在遠方尋著嗎?

後來的日子,我離家很遠,很遠……我在七千米的高山上掙扎求生,稀薄的空氣讓人恍惚,死亡雪線上沒有我的答案。我在古城中叩問比時間更悠遠的智慧,玄之又玄的曖昧應對,進一步將岌岌可危的自我懷疑推入萬劫不復的深淵。最後,我來到撒哈拉。

從嶙峋的山崗眺望烏尼昂加的湖泊,不規則的碎形像是各種扭曲變形的疑問記號,彷彿再次向自己探問:「我是誰?」「我在做什麼?」「我在哪裡?」

沙漠的浩渺、荒蕪與真實,都以無可比擬的壯麗,捕捉我的眼光,烙印在心上,時間久了,結成念舊的痂,化為自己不可分割的一部分。

除了美,撒哈拉還有許多,關於生命的故事。在沙漠中,我遇到一些人,交換了關於生活的點點滴滴,他們的日常境遇遠比我們想像的更為艱難:戰爭、內亂、屠殺、瘟疫。一路上交談過的漫遊者、追尋者與棄絕者們,我也在他們身上看見相似的不安。

「有個故事是這樣的……你看,是狼。」薩拉姆指著前方疾奔而過的狐狼,「某天,智者夏巴茲和他的族友札卡利亞走在沙漠之中,日復一日地朝不可知的未來前進。不知走了多久,這兩人決定停下腳步,升個火,然後好好休息。他們找到了許多乾柴,隨即發現自己沒有火。於是札卡利亞建議夏巴茲變成老鷹,到地獄深處取火,然後返回人間。」

「夏巴茲飛走了,又過了許久,智者化成的老鷹空手而返。他告訴札卡利亞:『地獄沒有火。』夏巴茲繼續說道:『凡是去過地獄的人,都從這個世界帶去自己的火,還有自己的苦痛。』」

是不是見過無限,才有可能放下自己呢?是不是碰觸過永恆,才有可能遺忘自己呢?

我想在青春油盡燈枯前,帶著碩果僅存的期望,試著穿越,生命的陷落。

試著穿越,內心的荒涼。

試著穿梭,靈魂的黑暗。

試著穿越,近乎於無限的撒哈拉。

或許,在風沙星辰的彼岸,有我遍尋不著的啟示與答案。

第一章 路過全世界的人 風,就要來了 「所有旅行大師的作品,只要稍加翻閱,我們就會發現,全都是撿拾伊本.巴圖塔的牙慧……因為,他是將如轉輪般千變萬化的世界,掛在書本捲軸上,繼續轉動的人。」 ――中世紀作家伊本.哈賈《隱蔽的珍珠》 「I-bn Bat-tu-ta。」 這是我,第四次用蹩腳的阿拉伯文說出這個名字:「I-bn Bat-tu-ta。」但眼前這位老先生只是微笑,並對著我搖頭。 這裡是丹吉爾(Tangier),北非摩洛哥面向海克力斯之柱的濱海城鎮,我和老先生蹲坐在古城裡某棵奄奄一息的無花果樹下,躲避午後充滿惡意的陽光。偶爾,來自大西洋方向若有似無的風,捎來聊表安慰的涼意。大部分的時間,空氣彷彿是塊凝結的透明果凍,所有的人事物,都膠著在靜滯不前的憂鬱中,動彈不得。 但在二十四小時之前,這裡,很不一樣。 四天前,我搭上從英屬直布羅陀出發的渡輪,趕在時速一百三十公里的強風來襲之前,航向丹吉爾。那是著名的黎凡特風(Levant),字彙源自於西班牙文中的「東方」(Levante)。根據古老的說法,風是從馬約卡島附近出現,然後以難以置信的速度,掠過直布羅陀,直奔世界的盡頭。 「你看到山上的旗子嗎?」 「哪裡?」 餐廳老闆指著直布羅陀之岩(Rock of Gibraltar)的山頭,「你看!像不像旗子?」搔一搔頭後說道:「它就要來了。」 水氣在強風吹拂之下,在山頭堆積凝聚,化成無匹的蒼白羽翼,宛如某種不祥的象徵。 我接受餐廳老闆的建議,想辦法擠進開往摩洛哥的最後一班船。當時的我,還不明白,為什麼遇見的每個人都愁容滿面: 「風就要來了。」 「你知道風要來了嗎?」 「為什麼在這時候起風?」 「什麼時候才回得了家呢?」 住在直布羅陀海峽兩側的居民,都討厭黎凡特風。這種只在西地中海才有,自荷馬史詩時代就存在的極端氣候,「不友善」是比較委婉的副詞,它會對所經過的一切拉扯、推擠,並撕裂有形與無形的事物,而意志薄弱的人,在終朝狂風的霸凌後,也可能精神崩潰。 直布羅陀的黎凡特風,比佛洛伊德筆下的少女朵拉更加歇斯底里,也比漢娜.鄂蘭書裡的艾希曼還要邪惡。

減醣快瘦 氣炸鍋料理:減醣實證者小...

減醣快瘦 氣炸鍋料理:減醣實證者小... 自主健身全攻略:器材、徒手速練圖解...

自主健身全攻略:器材、徒手速練圖解... 做自己的運動營養師:掌握增肌減脂營...

做自己的運動營養師:掌握增肌減脂營... 筋膜放鬆修復全書【肌筋膜按摩球套組...

筋膜放鬆修復全書【肌筋膜按摩球套組... 【肌筋膜舒緩全書】 治痠止痛徒手自...

【肌筋膜舒緩全書】 治痠止痛徒手自... 運動功能修復全書:喚醒肌肉、放鬆筋...

運動功能修復全書:喚醒肌肉、放鬆筋... 精神分析的心智模型:從佛洛伊德的時代說起

精神分析的心智模型:從佛洛伊德的時代說起 May力體態!增肌減脂全攻略:健身...

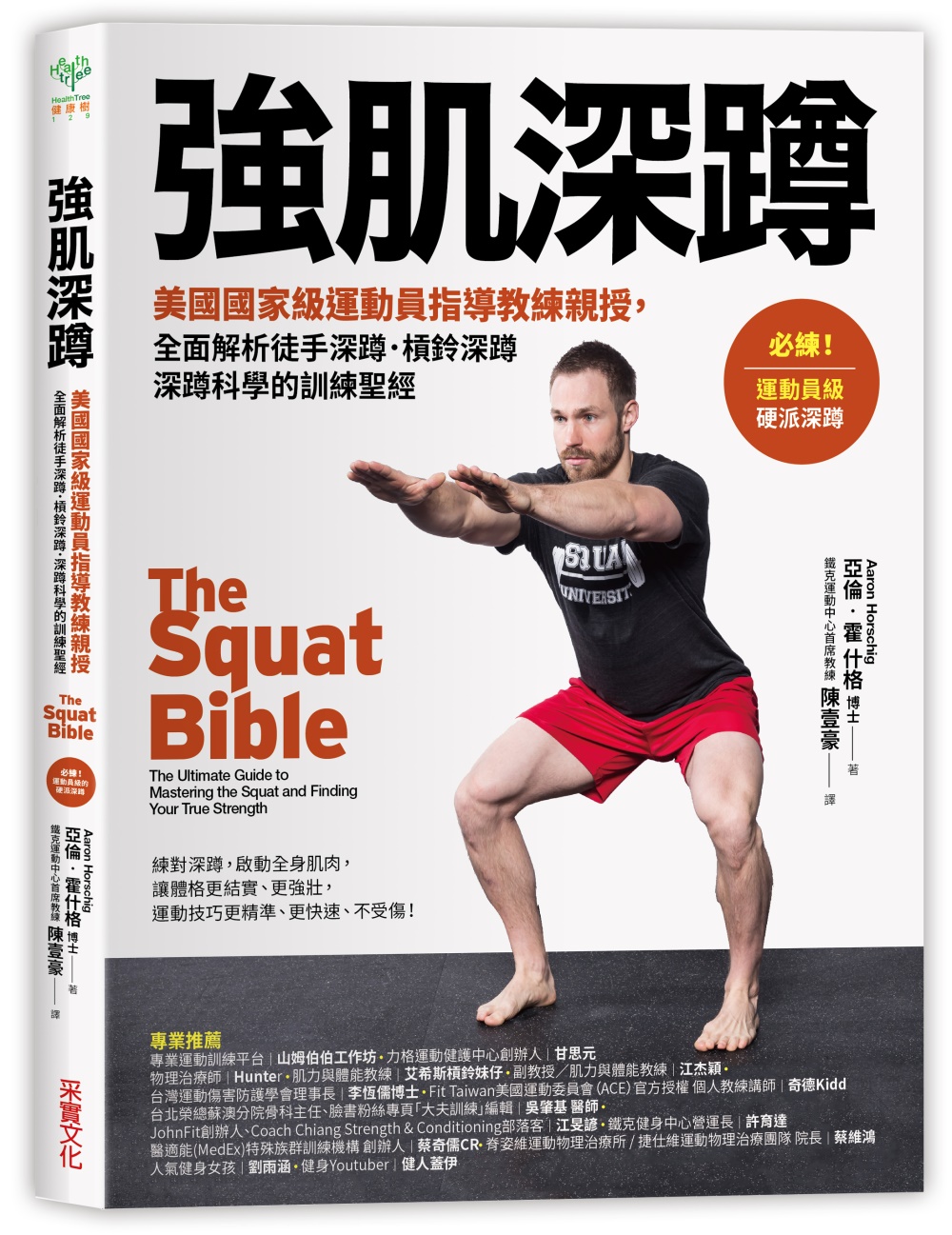

May力體態!增肌減脂全攻略:健身... 強肌深蹲:美國國家級運動員指導教練...

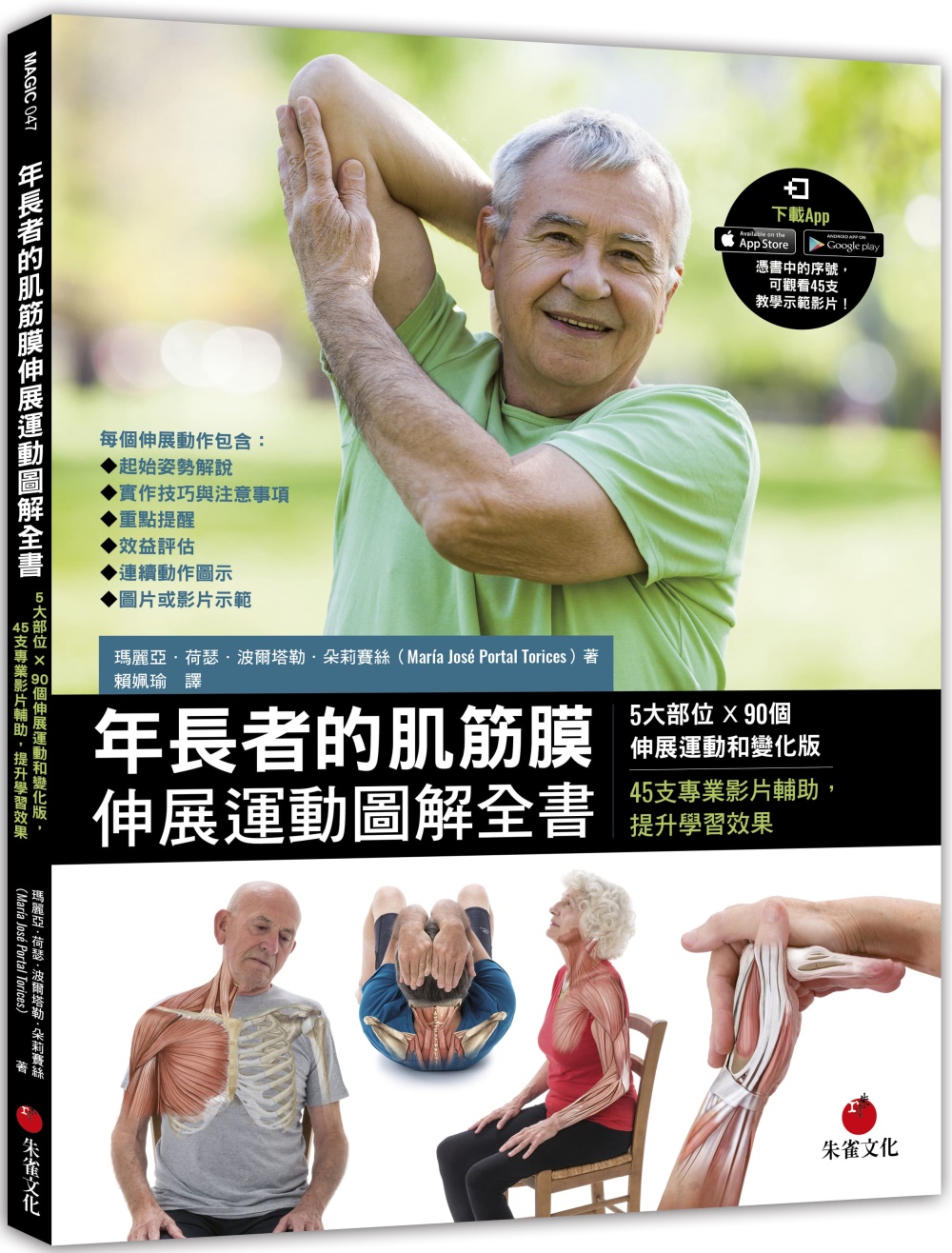

強肌深蹲:美國國家級運動員指導教練... 年長者的肌筋膜伸展運動圖解全書:5...

年長者的肌筋膜伸展運動圖解全書:5...