帝國:俄羅斯五十年 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

帝國:俄羅斯五十年

見證衝突,見證苦難,見證希望

了解新興俄羅斯、喬治亞人、亞美尼亞人、亞塞拜然人、東歐局勢 最重要的一本書

波蘭國寶記者卡布欽斯基華文世界首次推出中文版

直視古老帝國俄羅斯的靈魂深處

當撰寫《古拉格群島》的索忍尼辛在日前去世,當俄羅斯就在2008年八月進軍喬治亞共和國,我們對於俄羅斯了解多少?

被諾貝爾文學獎提名六次之多的卡普欽斯基,這是他橫越俄羅斯的私人報告,他訪談的是一般老百姓,捕捉了蘇聯帝國即將崩壞之際,那塊土地滿載的衝突與情感,以及人們對於未來的恐懼與希望。

在身為外國通訊記者的生涯中,瑞斯札德.卡普欽斯基親眼見證了二十七次的革命與政變。 《帝國》是一個帝國的故事:有一群國度這一整個世紀大部分都潛伏在一個單一象徵,也就是蘇維埃社會主義共和國聯盟的官僚及難以歸類的一團混亂下。在柏林圍牆倒塌那一年,也就是帝國撼動及死亡期間,卡普欽斯基和好幾百個平凡百姓談及他們非比尋常的生活,以及生活中浮現的驚駭。《帝國》是一個民族與時間對抗,讓人折服的結果:在一九八九年那極棒也極可怖的事件遠逝成為過去之前,捕捉了人們的記憶,以及他們對未來的恐懼。

作者簡介

瑞斯札德.卡普欽斯基

一九三二年出生於波蘭東部的品斯克,在華沙受教育,二十三歲那年首度離開波蘭,派駐印度。他的第一本著作《波蘭內地》(The Polish Bush)是波蘭「前線」的短篇故事集,一九六二年甫一出版即成為暢銷書。之後遊遍第三世界各國,如他在某次受訪時所說的,那都是在累積日後成書的經驗,其中的第一本於一九六八年出版,根據一段走過伊斯蘭教俄羅斯的經歷,隨後的書則分別論述非洲、拉丁美洲和南非。《皇帝》(The Emperor)是他第一本被翻譯成英文的著作,寫的是衣索比亞末代皇帝海爾.塞拉西(Haile Selassie)的晚年,後來更被英國作家強納森.米勒(Jonathan Miller,一九三四年 ~ )改編為劇本,其他英譯作品包括描述安哥拉的《生命中的另一天》(Another Day of Life),以及根據伊朗革命寫就的《伊朗王中的伊朗王》(Shah of Shahs),另一部作品《足球戰爭》(The Soccer War)是他,則是他身為波蘭新聞通訊社唯一駐外記者期間,親眼見證第三世界漸次浮現的紀錄。

譯者簡介

胡洲賢

國立成功大學外國語文學系畢業,曾赴美國加州蒙特利半島Language Studies Division of The Monterey Institute of International Studies進修翻譯。除用本名翻譯外,也用筆名齊萱寫作,平日住在山明水秀的台東,嗜書成性,賣文維生,熱愛悠閒自在的生活,作品累計兩百餘本。

著作有:《一樣的月光》(麥田出版)、《言歡記》(聯經出版)。譯作有:《到英國的理由》、《老巴塔哥尼亞快車》、《金色船隊》、《撒哈拉》(以上均由馬可孛羅文化出版)、《造雨人》、《麥克.喬丹自傳》、《蝴蝶君》、《流浪者之歌》、《誰搬走了我的乳酪:青少年及兒童版》等書。

推薦序〈他給了我們一座寶山〉∕張翠容

譯者序〈見證痛苦,也見證希望〉∕胡洲賢

作者序

Ⅰ

初遇(一九三九?一九六七年)

品斯克,三九年

西伯利亞鐵路,五八年

南方,六七年

Ⅱ

鳥瞰(一九八九?一九九一年)

第三羅馬

禮拜堂與宮殿

我們目睹,我們哭泣

瀝青山上的人

逃離自我

沃爾庫塔,凍死在火堆裡

明日,巴什科爾特人的起義

俄羅斯神秘劇

跳水坑

濃霧深鎖科累馬

克里姆林宮:魔法山

困境

中亞,海的滅絕

德羅戈貝奇小鎮的波夢娜

歸鄉

Ⅲ

餘波盪漾(一九九二?一九九三年)

餘波盪漾

自序

本書包含了三部分。

第一部稱為「初遇(一九三九?一九六七年)」,是我久遠以前在帝國居留的報告書,其中談及蘇維埃大軍開進我位於波蘭波雷西亞區的家鄉,一場橫越大雪覆蓋、孤絕荒涼的西伯利亞的旅程,遠征至外高加索,並達中亞共和國,換句話說,就是到前蘇維埃社會主義共和國聯盟的邊境,充滿了異國風、衝突和滿載感情與感傷的獨特氛圍。

第二部稱為「鳥瞰(一九八九?一九九一年)」;是我在帝國衰微及最後的瓦解(至少在一九九一年左右還存在的形式範圍內)期間,在它廣闊的土地上做較為長久的漫遊。我一個人走過這些行程,避開官方的機構和路線,走布列斯特(前蘇聯和波蘭邊界)到太平洋的馬加丹,以及沃爾庫塔橫越北極圈到鐵爾梅茲(與阿富汗交界處)這些遠征路線,總長約六萬公里。

第三部叫做「餘波盪漾(一九九二?一九九三年)」,是在旅遊、對話和閱讀空檔間反省、觀察和筆記結集。

本書是以多聲複音的形式寫就,意即穿梭在頁間的人物、地點和主題在不同的年份與章節間可能會重複出現多次,然而相對於多聲複音的宗旨,整體並非總結於一個更高且絕對的總合,相反的,反而是分解與散落,會有這樣的理由源自於我寫作的過程中,主旋律,也就是偉大的蘇維埃超級大國是潰散的。在其領域內,新國度紛紛崛起,而俄羅斯這個住著幾世紀以來,都受帝國野心驅動和統一的民族的龐大國家也身在其中。

這本書不是俄羅斯和前蘇維埃社會主義共和國的歷史,不是共產主義在這國度中誕生與隕落的歷史,也不是帝制的知識概要。

這是份根據我橫越這國家(甚或說是世界這一部分)廣闊幅員旅程的私人報告,盡力走到時間、體力以及機會所能到達的任何地方。

導讀

他給了我們一個寶山∕張翠容

閱讀過這一本《帝國》,在掩卷的一刻,作者在前蘇聯幅員甚廣的一大片土地上,所完成的孤獨行旅,從西伯利亞,到外高加索,再深入中亞,一步又一步的走過來,一筆又一筆寫成的報告,仍然在我腦海裡迴盪著,我不禁深深呼出一口氣,啊,好一部氣勢磅?的作品!好一名偉大的記者!

曾獲六次諾貝爾文學獎提名的卡普欽斯基,早就是我在新聞專業上的啟蒙老師,他不一樣的採訪技巧,不一樣的寫作風格,不一樣的洞察能力,完全攫住了大學時期的我,影響之深直至現在。

他在《帝國》的自序說:「盡力走到時間、體力以及機會所能到達的任何地方。」而事實上,他的足跡已遍及世界凶險之地,曾見證了二十七次革命,多番死裡逃生,他他的文字依然蘊含濃濃的人文色彩,極富詩意,他不僅帶領讀者走到新聞現場,並且這還是一趟歷史之旅,同時又是文學之旅。而行文當中更讓讀感受到那一點點的人生哲理。

如此豐富的筆觸令到這一位波蘭記者在世界享譽盛名,成為新聞工作者的典範,作品已被翻譯成二十多種語言,等待至今(二00八年十月)終於出現由馬可孛羅出版的第一本中譯本《帝國》,可惜的是,他已於二00七年一月二十三日離開了他曾經熱情擁抱的世界。波蘭舉國上下掉進難過的沉默,因為卡氏已被視為波蘭國寶。

卡普欽斯基真是一個異數。他工作於共產時期的波蘭通訊社,卻能夠突破其規限而寫出富有人性又中肯全面的報導;他的採訪態度有異於西方主流,卻仍然能夠打動西方同行而獲尊榮。

例如,他可以在他採訪之地走上一整天,甚至沒有與人交談一句話,他認為,有時,選擇細心的去看、去聽、去感覺,比與當地人滔滔不絕來得更重要。因此,他不愛寫筆記,也不愛與被採訪者糾纏於難解的問題上,亦不會振筆疾書,記下答案,然後逐字逐句引述被採訪者的說話,不,他從不會這樣做,但他卻偏偏能夠準確地把新聞事件,立體地呈現在我們眼前。

當他描述在戈巴契夫推出改革之前的蘇維埃,人民有一種獨特的抗議方式,他們是「透過沉默表達意見,不是用言語……何處該出席,何處該缺席,當被迫參加集會時,他們會慢慢的聚過來,而結束時,他們則會快速的瞬間四散。」

人民就是用這種非比尋常的沉默,迫使當時自大的政府不得不正視以待。在此,讀者對卡普欽斯基的敏銳觀察無不讚嘆,這不是慣於以最短時間做最多訪問的西方記者所能比較的。卡氏的最大特色,就是他總愛某一地方某一次漫長的旅程,然後,一次徹底的凝視。這不期然使我想到柏拉圖的話語:「如果你曾凝視,那就必須曾凝視至靈魂深處。」(If you gaze , you have to gaze into the soul.)

毫無疑問,卡氏做到了,因此正當大家驚訝蘇聯突然崩潰之際,他則可以告訴我們,蘇維埃不是一夜之間瓦解的,其瓦解早有預兆,而且記入了他的報告之中。

卡氏指出外表看來穩定持久的蘇聯體,其實早已出現裂痕,就以其電話法令來說,這即是在政府內上司向下屬依靠電話,而不是文件傳達指令的特點,其目的便是使責任歸屬無以查證,而下屬也是以電話來徵求上司意見。

可是,當蘇聯跨過九0年代,戈巴契夫桌上的電話鈴響越來越少,這表示中央的力量已經分散到其他地方,蘇聯的中央集權快將無以為繼。

卡氏喜歡從小處看大處,其細微的觀察總帶點黑色幽默,令到《帝國》的寫作趣味盎然,而這亦是他的特色之一。

讀者跟著卡氏解構歷史的迷宮,化解克里姆林宮的魔法,並走進蘇聯時期的尋常百姓家,隨著老百姓的日常生活而體會到改革非如此不可。當一般平民無奈地向卡氏表示:「原諒我們蘇維埃的悲慘!」然後治療恐懼特效藥大量湧現,此時,帝制社會便不能不屈服於改革的面前了。

這就是卡普欽斯基,他的一支筆猶如一把手槍,純熟的技巧令他可以細緻地一層層的解剖,其細緻程度迫使讀者穿越他的故事的現實,在流轉的現實裡看到永恆,正如他所說:「國家猶如一個舞台,在舞台上上演的劇目是共通的。」

無論他寫蘇維埃,或是非洲,又或是中東,都可能讓讀者閱到一個共通的劇目;權力的結構如與大環境互有關聯。當然,他在這方面的得心應手,與他的文學功力不無關係,不要忘記,他曾被提名諾貝爾文學獎呢!

卡氏曾表示,文學與讀者之間有著一種親密的關係,這種親密關係便是透過閱讀的藝術建立起來,那麼,閱讀的藝術是什麼?就是閱讀文本以外的文本,在這方面,卡氏說,俄羅斯人可稱得上是偉大的讀者。

沒錯,當我們閱讀卡普欽斯基的作品時,必須準備好,就是把我們的心空出來,才能走進卡氏的「寶山」裡,體驗一次別有洞天的旅程,同時重投人文價值的懷抱之中。

譯者序

見證痛苦,也見證希望∕ 胡洲賢

二○○八年三月二十二日的晚上,我與家人聚餐,不是刻意,卻湊巧碰上台灣政黨的再次輪替,餐桌上杯觥交錯,窗外煙火燦爛,然而我不知道為什麼會突然想起三月初才交出去的一份譯稿,一份譯了近半年,直到交出去的那一刻,依然不斷牽動著心緒的稿子。

每當別人問起我從事的行業,總很難在一時半刻中說個清楚,明明是單純的文字工作,以翻譯為主,卻經常心虛的口吃,只因為比誰都清楚,這實在是是一份「不可能」的工作。

這樣的感覺,在初次接觸到卡普欽斯基《帝國》的英譯本時,格外深刻。如果說,平常的英譯,已經是一份不可能的工作,那麼翻譯從波蘭文翻譯過來的英譯本,是不是雙重的「不可能」?更何況,卡普欽斯基雖是舉世公認堪為波蘭國寶的記者、作家與詩人,在其數十年的記者生涯中,見證過二十七次革命事件,四度被判死刑,曾經連續多年獲得諾貝爾文學獎的提名,成為大有希望獲獎的候選人,惜終未如願,但國內卻從未得見他的作品,身為一個總是站在幕後的譯者,到底要如何下筆,才能承擔起卡普欽斯基作品首本中文譯作這樣的千斤萬重?

我在網上搜尋,看到了與卡普欽斯基一樣從「記者走上文學之路」的好友張翠容,在二○○八年二月四日發表於她的部落格「真實筆記」中,悼念剛於一月二十三日過世的他的一篇文章,書都還沒譯呢,我已經拿起電話打到香港去,告訴翠容我是多麼的榮幸,卻又是多麼的惶恐……同時也在心中暗暗決定:等譯稿完成後,一定要拜託翠容寫篇序。

之後,我出了場小小的車禍,雖曰小,卻無可避免的影響了日常的生活與排定的工作,但也因為行動不便的關係,讓我能夠定下心來將《帝國》看了一遍又一遍。而每一次看,都讓我恨不得腳傷快好,可以早一天回到電腦前開機工作,這樣的心情,對於翻譯已久的我而言,已經多時不見了。我相信,那是卡普欽斯基字裡行間的感染力所致。

等到開始翻譯後,整個過程中,沒有一天,我不是帶著激動的心情敲擊著我的鍵盤,只恨十指的速度永遠趕不上腦筋的輪動,而每一天工作的結束,幾乎都是因為我覺得當天的「震懾量」已經過度,熱燙的眼眶讓我無法再面對螢幕上的文字,這哪裡只是單純的文字?每一個字、每一行、每一段、每一頁,你都可以看到佔地超過兩千兩百萬平方公尺,陸地邊界線綿延四萬兩千公尺長,遠比赤道還長的蘇聯境內的苦難和痛楚,那些亞美尼亞人、亞塞拜然人、哈薩克人、阿爾及利亞人、布里亞特人等等的鮮血與眼淚。

每每我關了電腦,走出房間,還是甩脫不開卡普欽斯基筆下的「帝國」,那個在他七歲便初逢,卻跟大部分的世人一樣,完全無法相信有生之年會看到她崩潰瓦解的龐大政治體。而糾纏著我,甚至追到深夜夢裡的也不僅是卡普欽斯基和英譯者克拉拉˙可羅茲瓦斯卡雖然淺顯,卻訴說著最深刻真相的文字,還有因為資料的不足,那一長串的人名、地名、種族名和宗教派別,更遑論背後的故事和歷史了。

這,到底是蘇聯長期的對外封鎖消息,或是我們島內近年來的鎖國所致?

而我的才疏學淺,自然是無法推諉的最大原因。(特別感謝高鈺茹、繆靜玫、張孝仁及王懿琴四位好朋友在資料查詢上的大力幫忙,譯本中參考資料的周全,全靠他們不吝協助。)

就在這樣複雜的心緒之中,我跟著卡普欽斯基的文字,將帝國下的大地走過一遍,面對他所見所思,他從來不加一字批判,永遠冷靜與客觀,反而是我這個「二度」譯者因為他說及幼時經歷同胞的被驅逐出境後,人人自危的恐懼:

「晚上母親就不再讓我們脫下衣服,鞋子可以脫下來,可是要一直擺在我們身旁,外套放在椅子上,以便眨眼間就可以穿上,原則上我們是不准睡著的……理所當然的,在掙扎和推擠之間,我們都陷入了夢鄉,但母親是真的沒睡,她會一直坐在桌邊,耳邊盡是街上的沉默,要是在這沉默中響起了某人的腳步聲,母親就會一臉蒼白,這個時候出現的人是敵人……」

因而情緒翻騰,光是想像著若是周遭的孩童得夜夜懷著隨時有人來撞門的驚悸入睡,就已經坐立難安,或者看到他為種族衝突所做的以下描述:

「對亞美尼亞人來說,同盟就是相信納戈爾諾-加拉巴赫是個問題的人,其他的都是敵人。

對亞塞拜然人來說,同盟就是相信納戈爾諾-加拉巴赫不是個問題的人,其他的都是敵人。

這些情況的極端和結果真是非同凡響,不只是在亞美尼亞人中不能說:『我相信亞塞拜然人是對的,』或者在亞塞拜然人中不能說:『我相信亞美尼亞人是對的。』這樣的態度絕無可能出現,因為兩邊都會馬上仇恨你並殺了你!在錯誤的地方,或是置身在錯誤的人群當中,甚至只是說:『那兒有問題』(或是『那兒沒有問題』)都足夠置一個人於被勒死、吊死、石頭丟死、用火燒死的風險當中。」

對照於島上長期操弄出來的民粹與種族對立情結,讓人對於總是無法反省的人類歷史,終究都只能無言以對!但我始終相信,他的一顆心比誰都還要熱燙,還要溫柔。

雖然,卡普欽斯基還未來得及等到中文讀者認識他,便告別他多姿多采的人生,但幸而透過他的文字,我們還來得及認識他;如今,卡普欽斯基已然是個傳奇,我的譯文必有無數未及周詳之處,卻仍奢望中文讀者能透過本書,認識這位波蘭人稱:「人類痛苦的見證人,也是人民希望的見證人。」

推薦序

他給了我們一座寶山 張翠容

閱讀過這一本《帝國》,在掩卷的一刻,作者在前蘇聯幅員甚廣的一大片土地上,所完成的孤獨行旅,從西伯利亞,到外高加索,再深入中亞,一步又一步的走過來,一筆又一筆寫成的報告,仍然在我腦海裡迴盪著,我不禁深深呼出一口氣,啊,好一部氣勢磅礡的作品!好一名偉大的記者!

曾獲六次諾貝爾文學獎提名的卡普欽斯基,早就是我在新聞專業上的啟蒙老師,他不一樣的採訪技巧,不一樣的寫作風格,不一樣的洞察能力,完全攫住了大學時期的我,影響之深直至現在。

他在《帝國》的自序說:「盡力走到時間、體力以及機會所能到達的任何地方。」而事實上,他的足跡已遍及世界凶險之地,曾見證了二十七次革命,多番死裡逃生,他的文字依然蘊含濃濃的人文色彩,極富詩意,他不僅帶領讀者走到新聞現場,並且這還是一趟歷史之旅,同時又是文學之旅。行文當中更讓讀感受到那一點點的人生哲理。

如此豐富的筆觸令這一位波蘭記者在世界享譽盛名,成為新聞工作者的典範,作品已被翻譯成二十多種語言,等待至今(二○○八年十月)終於出現由馬可孛羅出版的第一本中譯本《帝國》。可惜的是,他已於二○○七年一月二十三日離開了他曾經熱情擁抱的世界。波蘭舉國上下掉進難過的沉默,因為卡氏已被視為波蘭國寶。

卡普欽斯基真是一個異數。他工作於共產時期的波蘭通訊社,卻能夠突破其規限而寫出富有人性又中肯全面的報導;他的採訪態度有異於西方主流,卻仍然能夠打動西方同行而獲尊榮。

例如,他可以在他採訪之地走上一整天,甚至沒有與人交談一句話,他認為,有時,選擇細心的去看、去聽、去感覺,比與當地人滔滔不絕來得更重要。因此,他不愛寫筆記,也不愛與被採訪者糾纏於難解的問題上,亦不會振筆疾書,記下答案,然後逐字逐句引述被採訪者的說話,不,他從不會這樣做,但他卻偏偏能夠準確地把新聞事件,立體地呈現在我們眼前。

當他描述在戈巴契夫推出改革之前的蘇維埃,人民有一種獨特的抗議方式,他們是「透過沉默表達意見,不是用言語……何處該出席,何處該缺席,當被迫參加集會時,他們會慢慢的聚過來,而結束時,他們則會快速的瞬間四散。」

人民就是用這種非比尋常的沉默,迫使當時自大的政府不得不正視以待。在此,讀者對卡普欽斯基的敏銳觀察無不讚嘆,這不是慣於以最短時間做最多訪問的西方記者所能比較的。卡氏的最大特色,就是他總愛某一地方某一次漫長的旅程,然後,一次徹底的凝視。這不期然使我想到柏拉圖的話語:「如果你曾凝視,那就必須曾凝視至靈魂深處。」(If you gaze , you have to gaze into the soul.)

毫無疑問,卡氏做到了,因此正當大家驚訝蘇聯突然崩潰之際,他則可以告訴我們,蘇維埃不是一夜之間瓦解的,其瓦解早有預兆,而且記入了他的報告之中。

卡氏指出外表看來穩定持久的蘇聯體,其實早已出現裂痕,就以其電話法令來說,這即是在政府內上司向下屬依靠電話,而不是文件傳達指令的特點,其目的便是使責任歸屬無以查證,而下屬也是以電話來徵求上司意見。

可是,當蘇聯跨過九○年代,戈巴契夫桌上的電話鈴響越來越少,這表示中央的力量已經分散到其他地方,蘇聯的中央集權快將無以為繼。 卡氏喜歡從小處看大處,其細微的觀察總帶點黑色幽默,令到《帝國》的寫作趣味盎然,這亦是他的特色之一。

讀者跟著卡氏解構歷史的迷宮,化解克里姆林宮的魔法,並走進蘇聯時期的尋常百姓家,隨著老百姓的日常生活而體會到改革非如此不可。當一般平民無奈地向卡氏表示:「原諒我們蘇維埃的悲慘!」然後治療恐懼的特效藥大量湧現,此時,帝制社會便不能不屈服於改革的面前了。 這就是卡普欽斯基,他的一支筆猶如一把手槍,純熟的技巧令他可以細緻地一層層的解剖,其細緻程度迫使讀者穿越他的故事的現實,在流轉的現實裡看到永恆,正如他所說:「國家猶如一個舞台,在舞台上上演的劇目是共通的。」

無論他寫蘇維埃,或是非洲,又或是中東,都可能讓讀者閱到一個共通的劇目;權力的結構與大環境互有關聯。當然,他在這方面的得心應手,與他的文學功力不無關係,不要忘記,他曾被提名諾貝爾文學獎呢!

卡氏曾表示,文學與讀者之間有著一種親密的關係,這種親密關係便是透過閱讀的藝術建立起來,那麼,閱讀的藝術是什麼?就是閱讀文本以外的文本,在這方面,卡氏說,俄羅斯人可稱得上是偉大的讀者。

沒錯,當我們閱讀卡普欽斯基的作品時,必須準備好,就是把我們的心空出來,才能走進卡氏的「寶山」裡,體驗一次別有洞天的旅程,同時重投人文價值的懷抱之中。

同學和老師不見了 班上率先不見的是帕維,因為冬天快來了,老師提說帕維可能感冒了在家休息,可是隔天或隔週他都沒來,這時我們開始明白永遠不會再來了。不久以後,我們看到傑內和日比卡坐的第一排座位空了,我們很難過,因為他們兩個開的玩笑最好笑,所以老師才會安排他們兩個坐在最前面,以便就近看管。其他班級的孩子一樣消失不見,而且越來越頻繁,很快的就沒有人再問為什麼他們沒來,或者他們到哪裡去了,學校變得空空盪盪的。放學後我們依舊玩棍球、捉迷藏和打球,可是情況有異,球變得沉重,捉迷藏時,也沒人想要跑得快一些,而在玩棍球時,每個人都用老手法揮動棍子,搞怪的爭論和激烈的纏鬥一下子就洩了氣,之後每個人都走了,氣呼呼、悶悶不樂或者無精打采。 有天我們的老師也不見了,大家一如往常的在八點以前到校,鐘聲響過後,在我們都坐到座位上時,校長魯柏崴基先生出現在教室門口,「孩子們,」他說:「回家去,明天再來,你們會有位新老師,一位女士。」打從父親離開後,我首度感覺到心臟一陣緊縮,他們為什麼要帶走我們的老師?他一直都很緊張,經常往窗外探看,他會說:「啊,孩子們,孩子們,」同時搖著頭,一直那樣的嚴肅,又好像非常憂鬱,他對我們很好,要是學生在讀列寧的書時結結巴巴的,他也不會大吼大叫,甚至還露出淺淺的微笑。 *****************************對亞美尼亞人來說,同盟就是相信納戈爾諾─加拉巴赫是有問題的人,其他的都是敵人。 對亞塞拜然人來說,同盟就是相信納戈爾諾─加拉巴赫不是有問題的人,其他的都是敵人。 這些情況的極端和結果真是非同凡響,不只是在亞美尼亞人中不能說:「我相信亞塞拜然人是對的,」或者在亞塞拜然人中不能說:「我相信亞美尼亞人是對的。」這樣的態度絕無可能出現,因為兩邊都會馬上仇恨你並殺了你!在錯誤的地方,或是置身在錯誤的人群當中,甚至只是說:「那兒有問題」(或是「那兒沒有問題」)都足夠置一個人於被勒死、吊死、石頭丟死、用火燒死的風險當中。 *****************************我問一個站在公車站的女孩如何到火車站去。「我帶你去!」她提議。雖然這是市中心,泥巴卻深及腳踝。今天是陰天;冷冽的寒風呼呼吹著。 頓內次克是烏克蘭煤區的中心;在某些社區裡頭,一堆堆的煤炭和煤渣就直接堆在路上。牆上都是黑黑的煤灰;許多外型相似的建築物,一棟接一棟地延伸了好幾公里,營造出黑色的條紋,灰色的水漬,褐色的鏽狀地衣。「你喜歡頓內次克嗎?」女孩怯生生的問我。大家對這類問題都很敏感,如果說了一些批評的話語,恐怕會傷害感情。我開始竭力找些正面的字眼來描述這個城市,但口氣似乎少了真誠,因為我停頓下來的時候,女孩便用堅定又近乎驕傲的口吻回應我:「但在夏天,我們的城市會開滿玫瑰花。一百萬朵。你可以想像嗎?一百萬朵玫瑰花耶。」 晚上有一半的時間被我花在頓內次克車站等火車。傍晚時刻,這裡所有的店都已經打烊:包括賣甜茶的唯一一家酒吧、報攤,以及售票亭。大廳裡的燈光昏暗,乘客或相依而坐或躺下來,睡在木頭長條椅上。經過旅途的奔波和漫長的等待,疲倦的他們睡姿都異於平常,像是精神分裂似的,包著披肩和頭巾、裹著大外套、戴著禦寒耳罩,從遠處看來,好像一排排鼓脹的綑包、背包、包裹,一動也不動。 這裡寂靜無聲,窒悶得一點風都沒有,而且黑暗無光。 突然間,在大廳的一個角落,從這些行李之一看不見的深處傳來尖叫聲,一名婦人跳起來繞著大廳轉,無助的跳著。「Vory!Vory!(小偷!小偷!)」她絕望的大叫,大概是醒過來發現皮包不見了,她在長椅間找了好一陣子,嘴上不斷哀嘆:為什麼,為什麼是她的皮包?她向上帝乞求幫助。但是大家毫無動靜,她只好再來回尋找,最後她頭髮凌亂,一臉倦容地回到位子上坐了下來,蜷起身子來,陷入沉默。 然而一會兒之後,又從另一個角落出現同樣可怕恐怖的叫聲,「小偷!小偷!」另一位婦人在我們之間找來找去,讓我們看她雙手空空,但是人人依舊視若無睹;照樣縮著身體藏起來,蜷成了一團。 只有坐在我旁邊的一位老奶奶稍稍睜開眼睛,或許是對我,也或許是對她自己說:「Zyt掇trashno(生活太可怕了!)」邊說邊把她的油布袋子抱得更緊,再度回到她警醒的淺睡中。

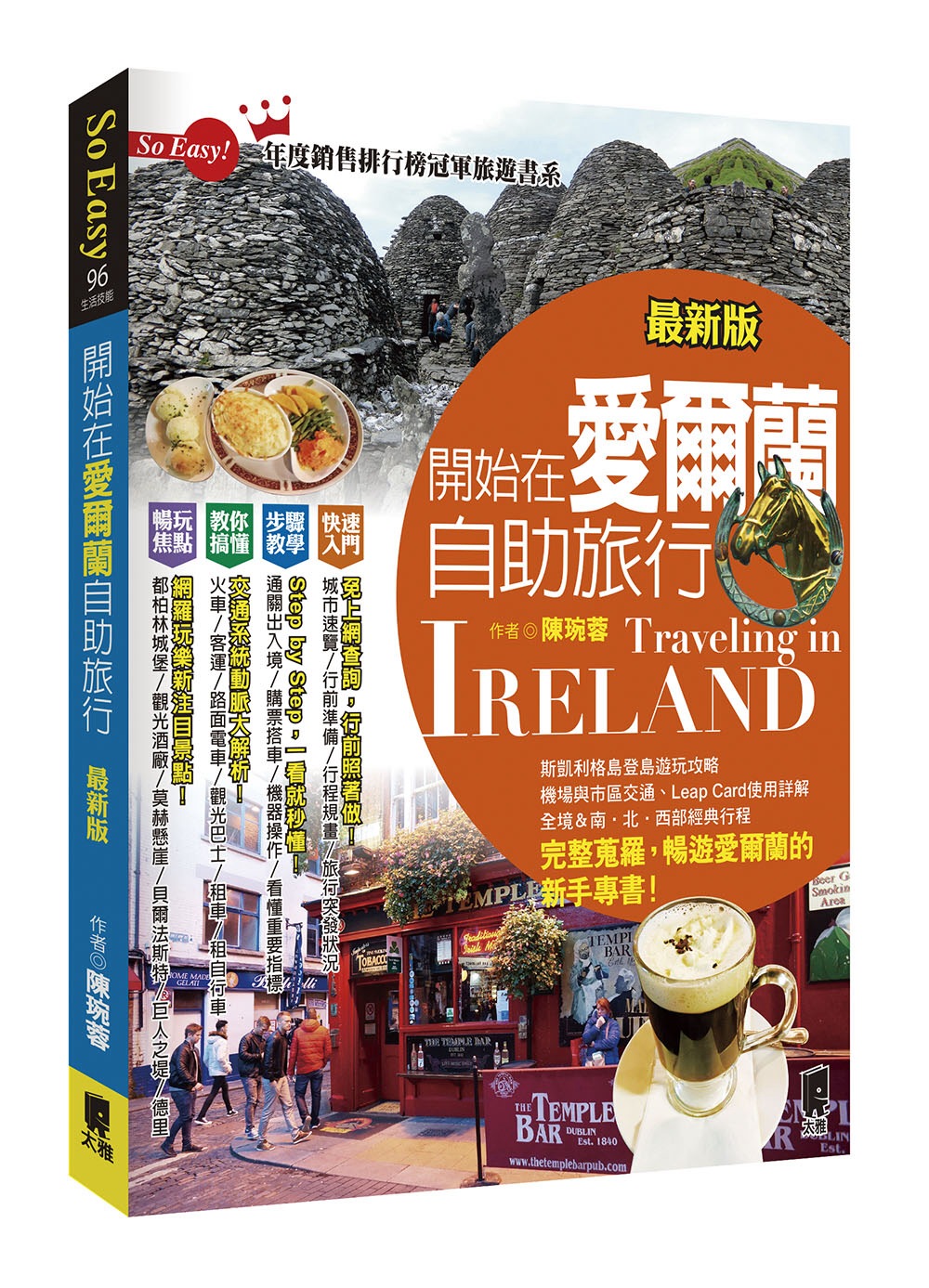

開始在愛爾蘭自助旅行(最新版)

開始在愛爾蘭自助旅行(最新版) 開始在愛爾蘭自助旅行

開始在愛爾蘭自助旅行