雲水一年:行住坐臥永平寺 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

雲水一年:行住坐臥永平寺

攝心,為了自由;

結束,為了開始。

一年來去,

一無所求的練習。

在永平寺,學習肯定過去的勇氣,以及珍惜當下的喜悅。

三十歲,出家修行

「那,我等你可以嗎?」

「咦,等?到底要等什麼呢?是說想要躲在哪裡等我剃光頭後跳出來大聲笑我嗎?與其這樣,不如像我以前告訴你的,找個善良又老實的上班族談一場大戀愛,然後到無人島舉行婚禮吧。我一定會在永平寺誦經迴向給你們,祝願兩個人永浴愛河的。」

「…………」

峰子八成是哭了。兩個人認識以來,第一次陷入如此漫長的沉默。

三十歲那年,對社會、生活倦怠,對身邊一切感到厭煩,為了逃離,他決定離開穩定的工作、告別感情,出家修行。可一旦社會開始慢慢離自己遠去,卻不禁有些落寞,一天比一天傷感。何況他選擇的是紀律森嚴的永平寺,人稱「將近八百年時間傳承不斷,仿佛宗教與文化的活化石」。

自我崩解的場所

「你為何而來?」

「為修行而來!」

「是嗎,那麼所謂修行到底是什麼?」

「…………」

「我在問你那是什麼?」

「…………」

「你剛剛不是說為了修行而來嗎?那是什麼?你其實不知道只是隨口說說而已嗎?」

「不是!」

「這種胡言亂語的傢伙沒有資格進這個門!還不快給我滾回去!」

「叫你回去聽不懂嗎?」

他再一次狼狽地跌落石階。之後客行將試圖爬上來的他又推落好幾次;儘管他踉踉蹌蹌、舉步維艱,還是拚了命爬上石階。

草鞋袈裟網代笠,龍門山門伽藍,行住坐臥,甚至進食、如廁,一連串儀節做法重頭學起,以往慣習瞬間消滅殆盡,做為一個人的尊嚴,在此被徹底抹去。而想要逃離,這個世界上也已經沒有可以若無其事回去的地方。

與真實的我相見

仿佛到今天為止一路所背負的失望與沮喪、後悔與眷戀等等念頭,決堤一樣與淚水一起從雙眼流了出來。真想大聲號泣,直到將心中累積的那些糾結的情緒全部流得一乾二淨為止。

直到今天,我仍忘不了當時滾落臉頰的淚水之灼熱。

那些記憶如果能夠繼續存在身體某個角落,或許在將來一次號哭或是絕望想死的時候突然被呼喚出來就好了。

朝課晚課諷經面壁打坐,到底能不能好好坐到最後,其實心裡充滿了不安。但這時充分感受到嶄新的人生帶來的刺激,懷抱著從此時此地出發讓自己再一次面對試煉的決心,整個人激動不已。自己真實的高度與深度,即使終於清楚自己的極限在哪裡都值得。

一位年輕僧侶在永平寺行住坐臥一年,寫下古寺的四季和三百六十餘天的日常,以及體悟「肯定過去一切事物、珍惜活在當下」的勇氣和喜悅。藉著他的經歷,我們也將身上的一切清除一空,並繼續向著自己提問。去年、來年,結束,也是開始。

作者簡介

野々村馨 Nonomura Kaoru

一九五九年生於神奈川縣,在學中曾前往中國、西藏等亞洲各國旅行,畢業後進設計事務所工作,三十歲那年突然辭職出家,在嚴厲著名的曹洞宗大本山永平寺度過一年雲水修行生活;之後再次回到設計事務所上班,在上下班的通勤電車上,開始執筆寫下修行記,最後成為本書,也是作者到目前為止唯一的著作。

譯者簡介

吳繼文

東吳大學中文系畢業,日本國立廣島大學哲學碩士。曾任聯合報副刊編輯,時報文化出版公司文學主編、叢書部總編輯,台灣商務印書館副總編輯。著有長篇小說《世紀末少年愛讀本》(聯合報「讀書人」年度好書)、《天河撩亂》(中國時報「開卷」年度十大好書)。

《天河撩亂》部份章節曾先後收入《中華現代文學大系》(馬森主編,九歌出版)、《台灣同志小說選》(朱偉誠主編,二魚文化)、英文版《天使之翼:台灣當代酷兒小說選》(Fran Martin主編,夏威夷大學出版)、《媲美貓的發情──LP小說選》(黃錦樹、駱以軍主編,寶瓶文化出版)、日文版《新郎新 '夫'——台灣性的少數者 [sexual minority] 文學3-小說集》(黃英哲等主編,作品社)等選集。

詩作曾選入《七十八年詩選》、《創世紀詩選1954-1984》;舞台劇《公園1999的一天》1998年11月於台北藝術大學首演。譯有河口慧海《西藏旅行記》(馬可孛羅)、中沢新一《看不見的人》(橡樹林文化)、井上靖《我的母親手記》(無限出版)以及吉本芭娜娜作品《廚房》、《哀愁的預感》、《鶇TUGUMI》等多種(時報文化)。

第一章 結束,以及開始

遍 參

地藏院

龍 門

山 門

旦過寮

東 司

面 壁

應量器

晚課諷經

藥 石

夜 坐

第二章 作法即禪

朝課諷經

行 粥

迴廊掃除

威 儀

洗 面

偈 文

午 時

警 策

第三章 在黑暗中凍結的孤獨

入 堂

僧 堂

鐘 灑

振 司

鐘 點

反省會

淨 人

僧 食

淨 髪

大 鑒

饑 渴

第四章 隨流而行時在乎的事

逃 亡

新到掛搭式

開 浴

結 制

作 務

罰 油

眼藏會

轉 役

第五章 微溫生命的所在

副行兼瑞雲閣接頭

便 用

拜 請

瑞雲閣

點 檢

雜 巾

解 制

第六章 峰之色、谷之響

監 行

相 見

行 者

朝 參

侍 香

開 爐

臘八攝心

掃 煤

歲 朝

開旦過

打 坐

行履調查

乞 暇

後記

後記

如今回頭想了又想,當初我為何感到走投無路以致絕望到做出「出家」這個結論,我真的不知道。

如果真要說的話,或許就是當時自己所有狀況的總和,以及圍繞著自己的社會一切之總和。

我曾經在既非春天夏天、也不是秋天或冬天,而是不屬於任何季節的季節之間隙,一個人在路上漫無目的地走到天昏地暗。

大學生活就像一般學生一樣,被年輕的慾望與焦躁所驅使,獲得一些玻璃般易碎的成就感,也受過兩三次微不足道的傷害。但不管是哪一樣,都好像發生在電視映像管中的畫面那樣,冰冷、空洞、毫無真實感到令人害怕。

我在那樣的季節的間隙僅僅是活著,自己也不知道是好是壞、有意思或沒意思。

不得不停下來,是在大學生活進入最後一年,為了求職活動而必須與社會現實面對面的時候。我站在那樣的現實之前,瞬間陷入茫然,完全抓不著任何頭緒。

我非常需要知道活下去的明確意義。這樣的想法漸次從「欲求」變成「必然」。對我而言,無法找到生命的意義,也就失去了自己的存在價值。

我不時被這種妄自尊大、自以為是的理想壓得喘不過氣來。每當那種時刻,總會對自身的一切感到無比厭煩。但是繼續抱持那個自己也說不清楚的理想,對當時的我來說變成自己唯一的存在價值。

結果我放棄所有求職活動,行屍走肉般參加完畢業典禮,即出發去旅行。第一站是曼谷。

不可否認,若是再怎麼用心思考還是找不到「今後」的出路,那麼順著社會的慣習隨波逐流,然後在裡面暗中摸索也是一種選項。可是我一點都不想在得到自己滿意的結論前,勉強給自己找個安身立命之處,。

旅途上炙熱的陽光與汗水讓我的皮膚變黑,滾燙的瀝青使得鞋底越磨越薄。然而出國之前悄悄期待著旅行帶來的戲劇性改變,一直到長旅結束都沒有出現。

不過整個人都輕快了起來。回國以後,趁著那種愉悅的微熱還沒從體內退去,馬上去找了個工作開始上班,總算踏出個人走向社會的第一步。

那大而無當的理想,依然橫亙在腦海之中,可是無論如何都找不到自己存在的意義,忙碌的生活讓自己越來越悶悶不樂。

不知道從什麼時候開始,自己的人生就像壞掉的齒輪一樣空轉。然後就在忙碌不堪的工作壓力下,突然被難以形容的不安所啃噬。

的確,照目前的生活繼續過下去,我可以清楚預見在社會這個大繭之中,我將過著無風無浪、安穩舒適的日子。可是過了三十歲還是這樣,等接近四十歲的時候我的心恐怕已經枯槁,失去了潤澤與活力。

儘管如此,卻也沒有改掉重練、另尋出路的想法,兩難的處境讓自己更加進退失據。

就在即將進入三十歲的時候,我的心已經厚厚堆積了一層難以移除的東西,對周遭的一切越來越無法忍受,與社會也愈形疏離。

那時腦海中突然冒出「出家」兩個字。為什麼會這樣我也說不清楚。

說到底,人生為何陷入這樣的地步,也沒辦法用數學的等式來加以明確表述。人生是無數正數與負數的複雜糾葛,不一定會歸結出一個結果或等號來。唯一可以確定的,其結果是來自人生一瞬一瞬的要素、以接近極度偶然的必然性作用而產生。

也就是說,當社會讓我感到煩躁、疏離,以致腳步越來越沉重時,有一顆小石頭擋住了我的去路。那時我沒有繞道而行,反而停住將那顆擋路的小石頭檢了起來。

那顆小石頭就是「出家」。現在想想,二十多歲時以中國為出發點,經過西藏、緬甸、寮國、越南、柬埔寨、泰國,一路尋尋覓覓的旅途,最後的終點就是永平寺。

* *

之後已經過了五年。

我又開始過著完全與過去沒有兩樣的生活。每天在爆滿的電車中搖搖晃晃、通勤上班、下班後到市立游泳池游個兩公里。一個人簡單吃過晚飯,時間一過十二點即上牀睡覺。

對我而言,永平寺的一年到底意味著什麼呢?

人生當中,有些東西是等你失去之後才第一次留意它的存在,但永平寺的一年,則是透過徹底將一切從你身上清除一空,並繼續不斷向你提出質問。

經過那樣的一年,我自身的改變是——

首先,要下手打停在自己身上的蚊子時會有一陣遲疑。

其次,吃東西不過量。

還有,不會想太多。

最後,就是變成一個愛哭鬼。以前我曾經跟誰說過「長大後還會哭的男人是幸福的」。我是個不會哭的人。越是告訴自己哭出來會好過一點,卻怎麼都哭不出來。但是現在動不動就哭。

大概也就是這樣而已。當然這也可能只是我的心理作用。

最近,關於永平寺那一年的記憶開始變得模糊起來。然而遺忘也是活著的證明,理所當然的事情。

就像被推湧到沙灘上的貝殼,被浪潮打碎,成為小小的沙粒終至消失,那一年每一天的情景,最後也將被眾多的記憶所埋沒。這些都沒有關係。

即使過去完全被忘卻了,但過去肯定仍存活於現在。現在,是過去的產物。

此外,就像現在乃過去之產物一樣,未來也是現在的產物。

我在永平寺學到的,是肯定過去一切事物的勇氣,以及珍惜活著當下——未來所由生的現在——的喜悅。

我想那些記憶如果能夠繼續存在身體某個角落,或許在將來一次號哭或是絕望想死的時候突然被呼喚出來就好了。

那時,我應該就會懂得永平寺一年對我的意義了。

我因為被永平寺那一年所感動所以寫這本書。如果這本書的內容被永平寺內或曹洞宗宗門的大德們認為有問題,那全都是我的筆力有所不逮,首先在這裡表示深深的歉意。

我從開始執筆直到完成為止,對於寫這樣一本書是否妥當從未停止過迷惑與不安。不過像我這樣一個普通人,只在永平寺待過一年,並寫下稚拙的感思,想必無法撼搖永平寺七百五十年的法燈,我就是在這樣的確信下才放心執筆的。

正所謂「如蚊子咬鐵牛」是也。

這本書的出版,承蒙新潮社伊藤貴和子氏、諏訪部大太郎氏、郡司裕子氏的寬容與指導,才得以順利完成,內心感到無比感激。

此外也得到永平寺內以及曹洞宗宗門許多大德的協助。不過考慮到如果指名道姓反而會給他們帶來不必要的麻煩,所以在此略過,但還是要表示我的謝意。謝謝你們!

一九九六年十月十日

野々村 馨

地藏院登上斜坡後,我依照預先收到的指示,把門口旁邊掛著的木版拉過來,以木槌用力敲打了三下。每打一下,木版乾硬的聲音也在身體深處回響。這座地藏院是永平寺的塔頭(Tattsyu,大寺所屬的分院)之一,志願上山的人於正式上山前一天在此暫住一宿,接受各種上山的點檢與指示。簡單說地藏院就是建在娑婆5與佛界的境界線前面一步之處。打過木版,從正面進入地藏院境內,看到先來的兩位正默默地閉目佇立。我沒說什麼,也學他們朝地藏院大門站著。到底從現在開始會發生什麼事,我一概不知。唯有用力深呼吸一口氣,當閉上雙眼,即聽到雨滴從屋簷滑落石板地迸散的聲音,在背後廣闊的寂寥當中引起輕微的回音。不久又陸陸續續有人敲打木版,總計八名上山者都到齊了。每個人都因為前程未定而難掩不安,鎖緊雙唇,一動也不動。上空低垂的雨雲不知何時散去,地藏院的屋簷下開始沐浴在溫和的春陽中,突然緊閉的大門打開了。眼前出現的,彷彿是個獨自承擔世上所有不滿、表情苦澀嚴峻的一名雲水。我們聽從他以兇惡口吻發出的命令,從最邊邊開始一個一個大聲報上自己的名字。大家卯足全身力氣,幾乎是叫出來的。「聽不到!」立刻被罵了回來。「只能發出這種聲音的傢伙,休想修行啦!」「像你這樣的傢伙,不如給我滾回家去算了!」我們的聲音夠大,不可能聽不到。但是像這樣不合理的回應,首先是在考驗上山者願心的強弱。每個人一次又一次聲嘶力竭,感覺全身血液都要逆流從喉嚨噴出來似的拚命喊叫。在交錯的吶喊聲中,只有獲得允許的人才可以脫下草鞋,走進沉重的木門裡面。結果最後只剩下我一個人留在外面。每次用力吶喊,聲音就變得沙啞一些,更加難以發出想要的音量。天曉得我還要像這樣待多久。早春的殘陽逐漸暗淡,當最後一道陽光自地藏院屋簷底下隱去時,四周立刻被山間的冷冽空氣所包圍。終於獲得允許脫下草鞋的時候,整個山區都已經被夜色籠罩了。我從凍僵失去感覺的腳上脫下濕濡而堅硬的草鞋和足袋,總算可以走進屋裡。進去一看,裡面不是別的,是小而美的寺院本堂。走上去之後,首先得到的指示是以準備好的紙、硯,寫下自己的姓名與來歷。紙上面已經依照脫草鞋的先後順序寫好了名字。

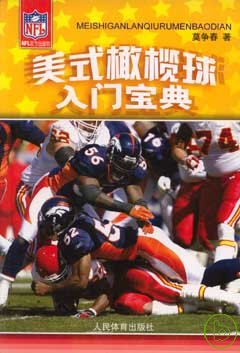

美式橄欖球入門寶典

美式橄欖球入門寶典