把世界的重量擔在肩上:薩特導讀 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

把世界的重量擔在肩上:薩特導讀

無論什麽地方,無論什麽人,似乎人人都聽說過薩特。他寫小說、戲劇和新聞評論,為的是贏取更廣泛的受眾,但到了最後,他所有的貢獻,都被縮略為一個簡單的畫面:存在主義者薩特,坐在一間咖啡館里,奮筆疾書著重要然而事實上難以理解的哲學著作。在 薩特寫作的那個時代,主流哲學似乎完全沒有觸及與我們的責任和生命的意義相關的問題,而這恰恰是普通人希望哲學能夠解決的問題。正是薩特讓人們一直關注這些古老的問題,正因為如此,就算是那些不喜歡他答案的人,也將他視為一代哲學大家。現在看起來,主流哲學似乎再一次與普通人脫節,是時候閱讀薩特,向他學習了。羅伯特•貝納斯科尼是孟菲斯大學哲學系的莫斯教授。他的著作包括(The Question of Language in Heidegger’’s History of Being and Heidegger in Question。他曾經編輯過有關人種的文集以及列維納斯和德里達的論文集。

叢書編者前言 前 言 第一章 「我也是多余的」 第二章 「在外面、在世界里、與其他人一道」 第三章 「他人即地獄」 第四章 「他扮演的是咖啡館的侍者」 第五章 「在戰爭中,沒有無辜的犧牲者」 第六章 「我不得不企求他人的自由」 第七章 「真實的猶太人讓他自己成為一個猶太人」 第八章 「從最弱勢的人的角度」 第九章 「或多或少被阻隔的未來」

1980年,薩特去世,享年74歲,當時在巴黎有五萬多人參加了他的葬禮。無論在哪個時代,這都是非同尋常的,當時他的哲學著作被認為是過時的,他激進的政治立場,尤其是他給予極端左翼團體的鼓勵,被認為是落後於時代的。到頭來,薩特的名聲比他在哲學和政治思想領域的地位要高得多。至少在第二次世界大戰結束之後的頭二十年里,他一直是知識分子當中的領軍人物,不只在法國,在世界范圍內都是如此。無論什麽地方,無論什麽人,似乎人人都聽說過薩特。他的鼎鼎大名超越了西方國家與蘇聯陣營之間的政治界限,也超越了南北之間的經濟界限。他寫小說、戲劇和新聞評論,為的是贏取更廣泛的受眾,但到了最後,他所有的貢獻,都被縮略為一個簡單的畫面:存在主義者薩特,坐在一間咖啡館里,奮筆疾書著重要然而事實上難以理解的哲學著作。有一點必須承認,薩特的作品難以讀懂,他本人應承擔部分責任。他可以文思泉涌,在短時間內寫出非常出色的散文,可是他絕少保持這樣的品質。他的寫作從未間斷過。在薩特的書中找出一些讓讀者精神為之一振的精彩段落易如反掌,但這些句子並不能使讀者接近他思考的核心:讀罷掩卷,人們會發現他們並沒有比之前更懂得如何閱讀薩特。本書節選了薩特最精彩的一些作品。我把它們與他最難以理解的觀念放在一起。要費一番工夫才能理解這些內容,但我們的付出是值得的。他並不總能寫出精彩的文章,他經常折磨法語。而且,為了解釋自己,薩特傾向於越寫越多,而不是修訂和改寫之前的作品使它們更加明晰,在他的生命走到最後的時候尤其如此。要從《存在與虛無》(Being and Nothingness)或《辯證理性批判》(Critique of Dialectical Reason)中擇取五百字可不是件容易的事,要知道,這兩本書的篇幅都超過了五百頁。薩特從來都不願意用五百個字來講一件重要的事情,通常是能寫多長就寫多長。所以如果我不用省略號的話,根本不可能在這里選用他作品中的內容。薩特的作品不只是晦澀難懂,他還不斷引起誤解。當誇張的手法可能更具煽動性的時候,他似乎不會慎重地遣詞造句。他寫作是為了引起讀者的注意,而不是求得他們的贊同。不幸的是,當他在采訪中說自己早期言辭誇張的作品很荒謬的時候,其實他受訪時的言辭也很誇張,這就讓批評者很容易抓住他的把柄。盡管如此,對薩特不偏不倚的評價很難不被他卓越的成就所掩蓋。即便他的一些文學作品說教意味太過濃厚,他早期的短篇小說集《牆》(The Wall)和小說《惡心》(Nausea)——都出版於20世紀30年代——也都堪稱傑作。事實證明,他早期關於情感、自我以及想象的哲學文章不斷地受到人們的關注。人們對他的批評是理所當然的,即把《存在與虛無》寫得過分艱澀而難以讀懂。但就算是這樣,《存在與虛無》也還是所謂大陸哲學(continental philosophy)中極少數一直受到分析哲學家注意的作品之一,盡管他們以對這類術語的抵觸而著稱。與此類似,他在20世紀40年代晚期不經意間寫下來的大量文章,如《反猶分子與猶太人》(Anti-SemiteandJew)、《黑色俄耳甫斯》(Black Orpheus)和《存在主義是一種人道主義》(Existentialismisa Humanism)已經成為經典。1947年,在《什麽是文學》(Whatis Literature)中,薩特提出了肩負使命的作家的概念,從那時開始,他投身改變世界的承諾一直是堅定不移的。在20世紀50年代,他將大部分時間用來重新學習,到50年代結束的時候,他就可以在《辯證理性批判》中提出一種被存在主義重新激活的馬克思主義。薩特的寫作出於一種緊迫感,比如說,當投身當時的政治事務,如反對酷刑、非殖民地化、反對越戰以及1968年5月的學生革命時,他會為了自己的工作犧牲健康。即便走到了生命的最後,他也沒有松懈下來。盡管他的一些政治盟友批評他提出了「布爾喬亞(Bourgeois)」這個主題,他還是堅持以《家庭的白痴》(The Idiot of the Family)為名,為古斯塔夫•福樓拜(Gustave Flaubert)寫了一部存在主義的傳記,在20世紀70年代早期完成了洋洋灑灑的三大卷。簡而言之,薩特集小說家、劇作家、哲學家、編輯和政治活動家於一身,身體力行了他提出的肩負使命的知識分子的理念。直到今天,學術界仍然在研究薩特,但是即便所有人都熟知他的名字,他的讀者群也沒有擴大,而他原本應該被更多的人閱讀。部分原因是他的書常常會引起讀者不適:薩特的讀者原本以為會淹沒在自己的存在危機中,結果卻讀到為整個世界承擔責任的忠告。人們普遍認為薩特存在主義關注的是自我,但很快就發現,他會把人直接引向政治。薩特的哲學呼吁承擔責任:不是束縛一個人未來的承諾,而是投身其中,在政治上服務他人。但是,與他那個時代相比,薩特的政治觀點現在更加不受歡迎了。在所謂的「第一世界」富裕國家當中,他往往被塑造成一個為專制政權辯護的人。這麽說也有幾分道理:他在政治判斷方面犯了不少嚴重的錯誤。無論如何,當局者迷,當我們回顧過去的時候會有更清楚的認識。對新一代的讀者而言,要弄清楚二戰剛剛結束之後的世界與現在有何不同是比較困難的。不只是美國和英國拯救了法國,還有蘇聯,蘇聯當時在宣傳自己的價值理念時比美國還要大張旗鼓,而後者對自己支持種族隔離表現得毫無歉意。約翰•熱拉西(John Gerassi)將他為薩特寫的傳記命名為《為他的世紀所仇恨的良心》(Hated Conscience of His Century),並非毫無來由。薩特在「第三世界(ThirdWorld)」的形象則大不相同,直到今天,那里的人們依然將他視為受壓迫者的支持者。他不僅關注他們的事業,還盡其所能地讓人們聽到他們發出的聲音。戰後,薩特在巴黎與一群志同道合的知識分子共同創辦了《現代》雜志(Les Temps Modernes),這份雜志為「第三世界」的形象代表人提供了一個發聲的平台,而薩特則利用自己的聲望讓人們聽到這些聲音。他為這些人的作品所撰寫的序言,至今仍然因其自身的影響力而受到廣泛的閱讀。可以肯定的是,他迫切地希望聽到這些作者——他們現在聲名遠揚,當時還不為人知——的聲音,不可避免地導致了這樣的結果:他當時的一些立場現在看起來是過時的,有待批評。《黑色俄耳甫斯》是給一本有關黑人文化認同運動(negritudemovement)的詩集寫的序,人們在其中就發現了這一點。那是在1948年,弗朗茨•法農(Frantz Fanon)多年來一直對此怨言不斷,但也承認自己對薩特一直心懷崇敬。薩特在晚年也秉著同樣的精神,冒著被逮捕的危險分發毛主義者的報紙,他這麽做不是因為贊同他們的觀點,而是認為他們的聲音值得一聽。盡管如此,人們也不應當將薩特視為偶像。他不全力支持女權主義這樣的事實很難解釋。著實令人驚奇的是,他能和《第二性》(The Second Sex)的作者西蒙娜•德•波伏娃(Simonede Beauvoir)一同度過了生命中的大部分時光,卻沒有對這個問題——他那個時代具有影響力的全球運動之一——變得更加敏感。在薩特寫作的那個時代,主流哲學似乎完全沒有觸及與我們的責任和生命的意義相關的問題,而這恰恰是普通人希望哲學能夠解決的問題。正是薩特讓人們一直關注這些古老的問題,正因為如此,就算是那些不喜歡他答案的人,也將他視為一代哲學大家。薩特不是學術型的哲學家,他與普通人眼里的哲學家不一樣:實際上,他在二戰前應召入伍,此後他就不再教授哲學,再也沒有回到這個行當。存在主義卻依然是哲學系很受歡迎的課程之一;現在看起來,主流哲學似乎再一次與普通人脫節,是時候閱讀薩特,向他學習了。

田徑教學法與研究

田徑教學法與研究 世界真奇妙叢書:體育-精彩紛呈的比賽

世界真奇妙叢書:體育-精彩紛呈的比賽 唭喀唭喀的洗衣板(王見明教育生活筆...

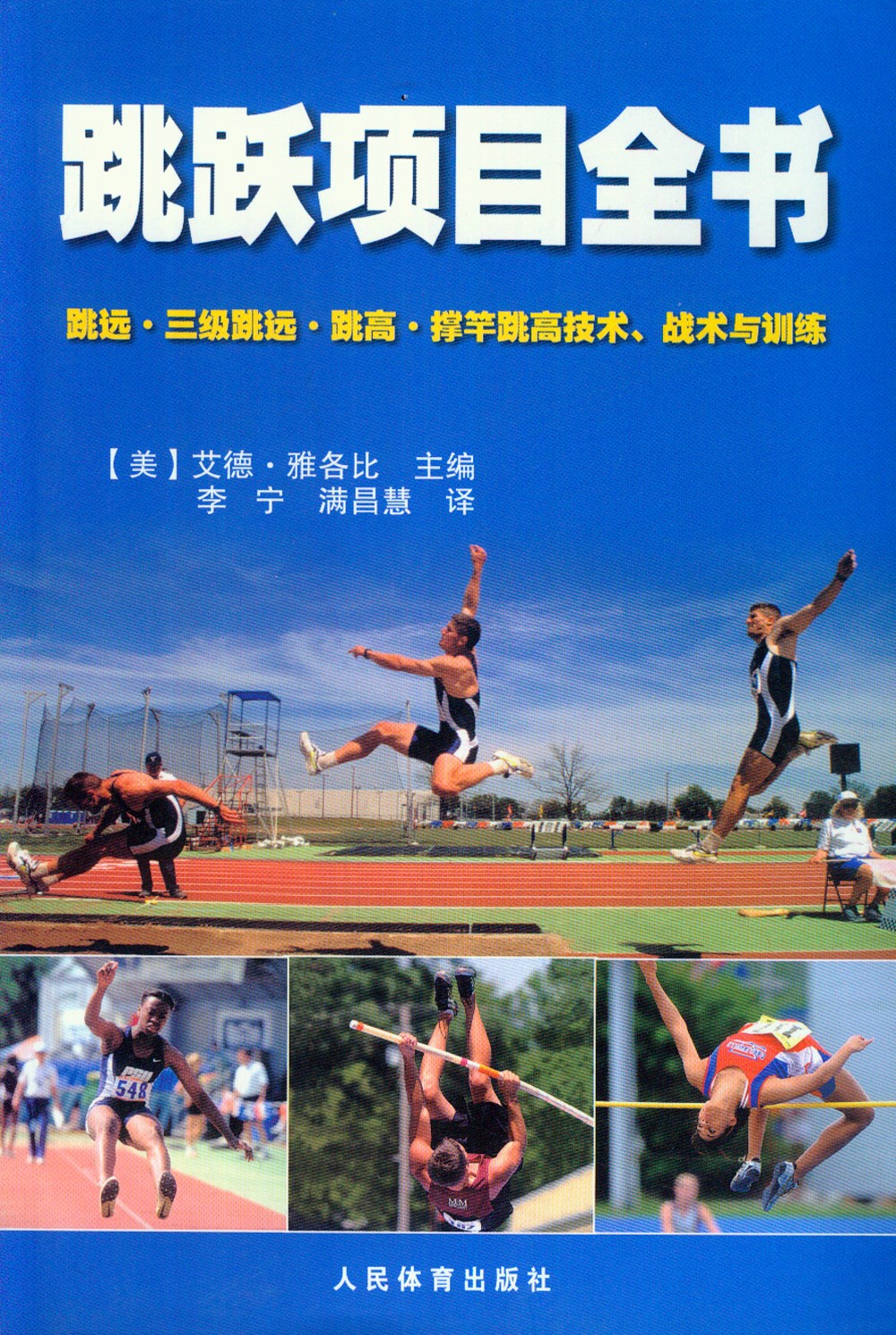

唭喀唭喀的洗衣板(王見明教育生活筆... 跳躍項目全書

跳躍項目全書