中間的孩子們 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

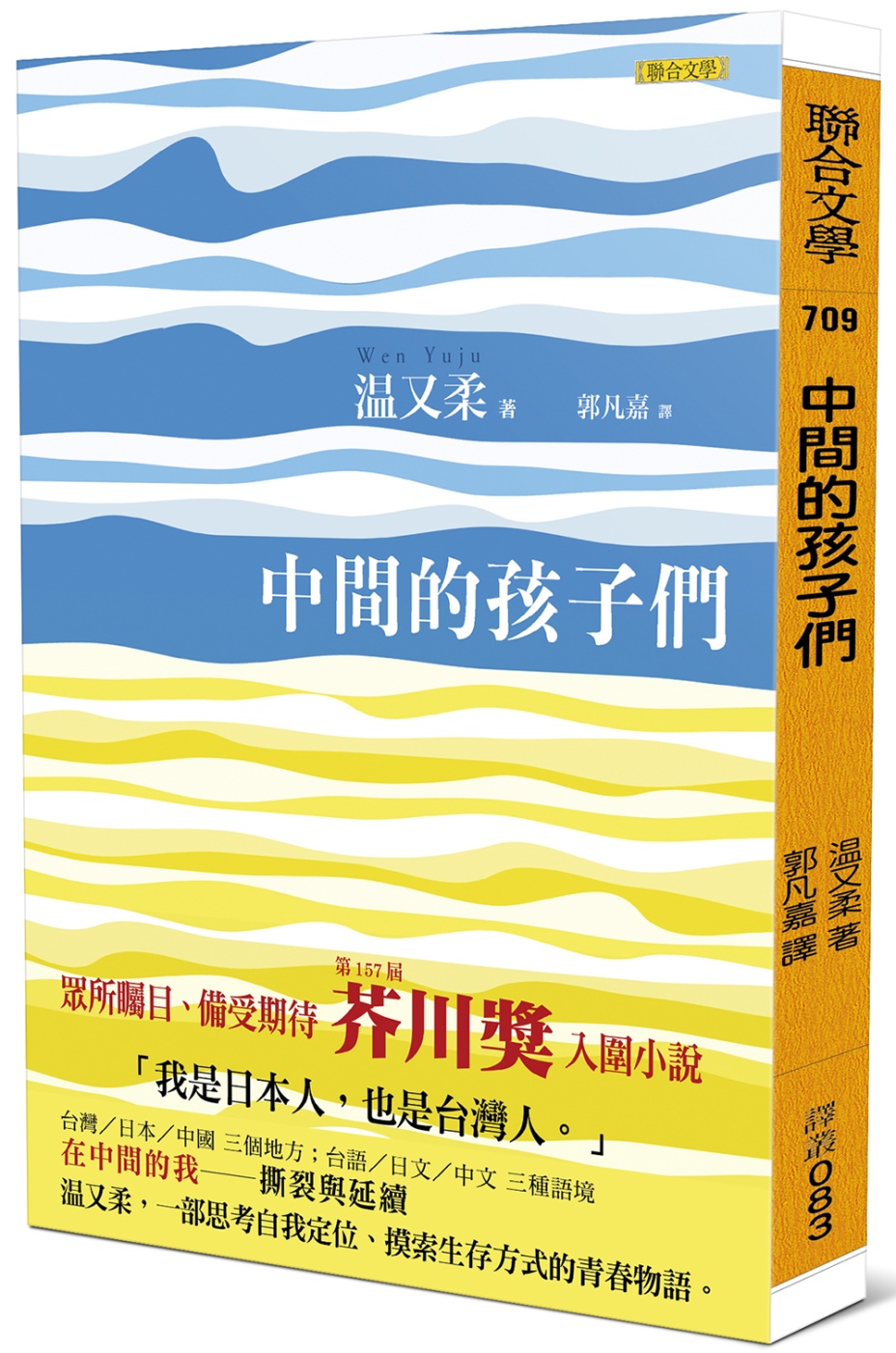

中間的孩子們

眾所矚目、備受期待 第157屆 芥川獎入圍小說

「我是日本人,也是台灣人。」

温又柔,一部思考自我定位、摸索生存方式的青春物語。

台灣/日本/中國 三個地方;台語/日文/中文 三種語境

在中間的我——撕裂與延續

──我不會母語,我只會日語。但是,我是不完全的日本人。

天原琴子,父親是日本人、母親是台灣人,在東京生活長大。十九歲時為了精進「母親的語言」而到上海留學;課堂上碰到老師強調所謂「正統的標準中文」跟自己原生的南方腔調不一樣,因此產生學習混亂、失去自信。

──我跟其他人不一樣,我比較特別。

吳嘉玲,父親是台灣人、母親是日本人,她出生於東京;拿著台胞證從日本進入中國留學,中文說得流利,卻遭遇到既非單純的「外國人」,也不是「本國人」的身分問題。

──我們都是假日本人。

龍舜哉,父母親都是中國人已歸化日本籍,自小在日本出生長大,認為日語是母語,抱著興趣的心態,學習第二外語中文。

三個背景不同卻境遇相似的年輕人,擺盪在「國」與「國」之間,煩惱著何謂日本人,而母語又是什麼?就在一趟出發赴上海學習中文的旅程中,他們結成夥伴相互鼓勵,並彼此激發思考語言(母語、父語、方言、外語)和自我身分認同的課題。

隨著學程即將結束,三人的友誼卻發生了微妙的變化。他們能夠突破局限,為動搖的心靈找到屬於自己的平衡嗎?前方不可知的世界正等著他們再次出發……

「中間的」我們的語言,能越過邊界,展翅高飛。

作者簡介

温又柔(Wen Yuju)

一九八○年出生於台灣台北。三歲時和家人一同搬到東京,開始了在日本的生活。父母的日常對話總是國台語夾雜。

二○○九年以〈好去好來歌〉獲得昴文學賞佳作,二○一一年出版小說集《來福之家》(集英社)。

二○一三年,開始與音樂家小島ケイタニーラブ(小島Keitaney Love)一起進行演奏和朗讀共演的活動〈語言和聲音的書信往返〉;同年參與紀錄片《異境中的故鄉──李維英雄相隔52年重訪台中》(導演:大川景子)的拍攝。

二○一五年出版散文集《我住在日語》(白水社),此書獲得第64屆日本隨筆作家俱樂部年度大賞。

二○一七年發表中篇小說《中間的孩子們》入圍第157回芥川賞。

二○一八年為台灣《聯合文學》雜誌撰寫專欄。

譯者簡介

郭凡嘉

台灣大學文學院畢業,現為東京大學語言學研究所博士候選人。關注日本外籍兒童之教育議題。譯有上野千鶴子《裙底下的劇場》、温又柔《來福之家》、陳舜臣《青雲之軸》、中村地平《霧之蕃社》、森見登美彥《空轉小說家》、角田光代《肉記》等,並撰有日本小說家評論數篇。

【台灣版序】一封來自台灣與日本之間的信/溫又柔

【譯者的話】在日本與台灣之間開拓一條新的道路/郭凡嘉

出發前夜

在上海

再次,出發前夜

序

一封來自台灣與日本之間的信

溫又柔

即使是今天,我的中文程度仍然相當低落。如果幸運碰上有耐性的人願意忍受我,那麼至少對答還說得通。但要是必須聊比較深入的話題,那我只能舉手投降了。而且說到我會講的中文,我所知的語彙和使用方法都非常有限,有時或許會讓人覺得太過單純或幼稚,很明顯地並不符合我的年紀。

相反的,使用日語對我來說,卻絲毫沒有任何障礙,儘管有時碰到稍微難懂的文物,必須要花一些時間去解讀,但是我卻有自信不會動搖或驚慌。有些時候,旁人甚至會佩服地這麼說:「妳的日語比大多數日本人都還要流暢呢。」

在日本長大的過程中,我上的是日本當地的學校,周遭的環境裡除了自己之外,全都是日本人。一回過神來,才發現我竟然成長為一個「理所當然地使用著日語」的人了。沒錯,就像是成了一般普通的日本人一樣。

如果我是日本人的話,大概就沒有人會誇獎我:「妳的日文真好」了吧。畢竟日本人說日文是很理所當然的事嘛。但因為我是台灣人,反而經常有人這麼問我:「妳的中文怎麼說得這麼差?」

明明是台灣人,日文能力卻比中文能力好得多。

明明不是日本人,卻只會日文。

這樣的我,究竟是什麼樣的存在呢?

自從某個時期開始,我便經常思考自己與日文、中文(以及台語)之間的關係。

接著,我又以這個問題為核心,開始寫起了小說。

誠如我的上一本小說《來福之家》所收錄的兩篇作品,本書也是這種嘗試的一環。

天原琴子、吳嘉玲、龍舜哉。

根源自台灣、戰前中國大陸,並在日本成長,他們為了學習父親、母親,抑或祖父母的「母語」,前往了上海。

日本與台灣、中華民國與中華人民共和國。日語和中文、普通話和華語、北京話和台灣話……擺盪在「國」與「國」之間,他們各自摸索著自己的生存方式,而這些人正如同我的分身一樣。

我希望對「和他們一樣」,以及所有「像我一樣」的人傳達一個訊息:

出生的國家、長大的國家。

父親的國家、母親的國家。

祖父母曾經待過的國家、從父母親那一代開始生活的國家。

你不需要站在這麼多個國家之間,煩惱著自己的母國究竟是哪一個。

因為這些國家,都是你我的母國。

我們站在這些母國與母國的中間點,從這裡為起點,我們可以前往任何地方。

繼《來福之家》與《我住在日語》之後,本書也能透過聯合文學出版,讓我感到無限的喜悅。

──「母語」總是會被人解讀為「傳承自母親的語言」,但是這個「母語」到底是不是只能有一個呢?我覺得小孩子的「母語」是可以由很多種語言所構成的。

在小說的結尾,當我寫下了這些「成為了天原琴子意識覺醒的契機」的話時,這部小說尚未寫到最後的時間點,但我就確信了,如果這部作品要翻譯成中文的話,那麼翻譯者就必須要找郭凡嘉。

一開始我們是以原作者和翻譯的身分相識,現在則成為了我敬愛的友人。她理解並接受了我的想法,爽快地接下了翻譯的工作,讓我衷心感謝。

或許有一天,某個人會把這本書和前兩本放在一起,稱作我的「初期三部曲」吧,而這初期三部曲中最後的一部作品《中間的孩子們》,現在即將送到台灣人──但是到底誰才是台灣人?──的手中,或許不光只是台灣人,而是所有在台灣、在中文環境中長大的所有人們、再更進一步地說,甚至是所有能夠讀懂繁體中文的讀者手中,一想到這件事,一股新鮮的力量就不禁從我心底湧現而升。

這股力量正是督促著我繼續寫下去的動力。

我要用這種包含著中文與台語、我獨特的日文,繼續寫下去。我會站在日本與台灣的中間,為了打從心底需要我的語言的「你」,繼續寫下去。

二○一八年四月吉日於新綠耀眼的東京

〈出發前夜〉 四歲時的我,認為世界上分成兩種語言。一種是在家裡說的語言,另一種是在家以外的地方使用的語言。可是,我的母親卻不怎麼擅長那個在家以外的地方使用的語言。 ——所以當媽媽有困難的時候,妳要幫媽媽喔! 當幼稚園好朋友小優的媽媽稱讚說:「琴子的媽媽日文說得好好喔!」時,我的回答:「阿姨妳的日文比較好啦!」總是會讓大人笑出來。小優的媽媽一邊摸著我的頭一邊說:「哎呀,真是謝謝妳的稱讚啊!」我根本沒想到,「那是因為小優的媽媽是日本人啊」這個原因。那時候的我,以為每個人的爸爸都是日本人,媽媽都是台灣人。我根本不知道,父母當中有一個人不是日本人的例子,在這個國家裡還算是滿少見的。 十五年後的今天,母親、我與父親持有同樣的護照。我翻開印著相片的那一頁,細細地端詳。國籍欄寫著「JAPAN」。發行年月日是「22 May 1992」。我扳著手指數,母親歸化日本國籍已經八年了。對於十九歲的我來說,實在是段很長的歲月。但是母親自己卻很驚訝: 「才八年啊?敢若真久(感覺是更久以前的事了)。」 「媽媽妳的臉一點都沒變嘛。」 看著母親的護照看得忘神,這時候母親便催促著我:「爸爸快要回來啦。」於是我把母親與父親的護照放進平常存放銀行存摺和印鑑的保險櫃裡,只留下我自己的護照。 如果行李可以早點打包完,我就可以去幫忙包水餃了。但是打包到最後階段,當把我的護照從父母的保險櫃裡拿出來時,母親早已完美地把全家人份的餃子都給包好了。 水餃就好了嗎?媽媽這麼問。就是水餃(ギョーザ,gyoza)才好啊,我回答。父親用中文贊成我的意見:「我支持我女兒的提議。」我最喜歡吃母親包的水餃了,儘管並不是什麼特別的山珍海味。媽媽會把雞絞肉和切得細細的高麗菜拌在一起,再用餃子皮包起來,用滾水煮熟。 這天晚上,我和爸爸坐在盛得滿滿的媽媽特製水餃前,開心得不得了。爸爸一面把麻油加進醬油裡,一面懷念地說起自己二十一歲第一次離開日本的回憶。媽媽也跟著以中文回應說,我第一次離開台灣的時候已經二十五歲了呢。