4個葬禮與快樂時光 | 運動資訊第一站 - 2024年11月

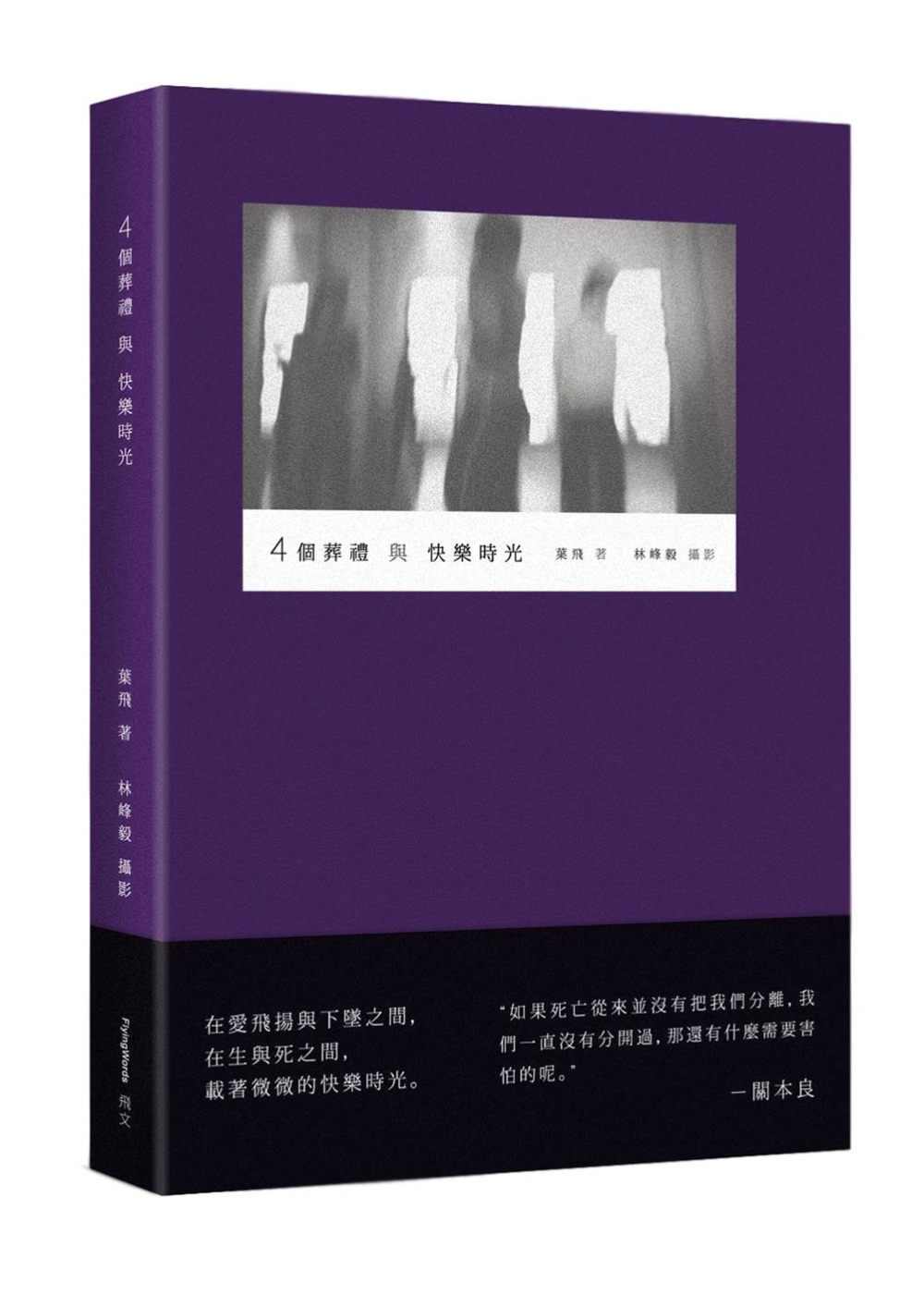

4個葬禮與快樂時光

三段過去了的青春殘酷成人式,現在進行中愛下墜的流程,四個將發生的蒼涼葬禮。生離死別,曾經陪伴摯愛經歴極短促或漫長的死亡過程,最後都以痛苦載體作終。如生命的開端,陣痛中的痛楚;如愛,愛中一場場的陣痛。然後醒覺,愛與痛是同體的。因為愛,經歴了種種美麗的痛楚。

生到死,愛到死,愛的開端充滿愉悅,然後一直向下墜,是支離破碎的愛的流程。在愛飛揚與下墜之間,在生與死之間,載著微微的快樂時光。

4個葬禮與快樂時光 ──

有沒有試過那種感覺?很愛一個人,跟他在一起了,看著他,還是有一種心痛的感覺。

她曾經相信快樂,但快樂會墜落,墜落後的快樂不再純粹。如愛,墜落以後,跌跌撞撞遍體麟傷還繼續去愛。

愛根本如一場格鬥。一百天二百天三百天四百天……的折磨,困在同一個地方,極私密的鬥獸場,因此可以極端殘酷。

傷口結了厚厚的痂,還是可以再割開來淌血,傷口可以深入無血的白骨,再直刺入血紅的骨髓,至骨裂血崩。還好好的,看不見傷,那是內傷,忍受那種傷的力量深不可測,因為那裡混雜了冥頑不靈的愛,記憶中的愛,戀人的愛,家人的愛,恆久忍耐的愛,殘酷的愛。

忍受痛楚,有沒有極限?

忍受痛楚如沒有極限,那些痛在身體裡沉澱,重重又重重,帶著它們去生,痛不欲生還是生,除非死,直至死。

沒有你,我不會經歷了種種美麗的痛楚。是美麗的痛楚嗎?

“我想,為什麼我們需要害怕死亡?還是因為我們真正恐懼的是對死亡的未知?死亡帶來的分隔?假如死亡並不是終站,只是生命歷程另一次探險飛行的開始,如果死亡從來並沒有把我們分離,我們一直沒有分開過,那還有什麼需要害怕的呢。”

-關本良(愛攝影的老靈魂)

作者簡介

葉飛

愛電影,愛文字,喜歡埋頭埋腦做喜歡的事情,在心流裡蕩,不然會覺得好無聊。跟林峰毅成立飛文工作室,希望文字,影像,音樂自由。著有小說《愛流離》。

攝影者簡介

林峰毅

屏東縣人,現於台北一帶遊蕩;從事藝術創作與視覺設計工作。著有小說《劍客的接待》。

序一

自由、夢想和死亡的同體/關本良(愛攝影的老靈魂)

我在死海岸邊看到它,跟過往看到鳥的屍體形態完全不一樣,它把我懾住了。對我來說,鳥是屬於天空的,飛行中的鳥代表着自由,和對前方的夢想。而屍體則在提醒我們死亡,死亡像是面前一切的終結。眼前這小鳥展翅的姿態,像是正在飛行之中被定住了,夢想仿似在半空被凝固,它的身軀大概被死海高濃度的鹽分保存下來了,陽光下銀白色的鹽粒在黑色的羽毛間特別閃耀。我心裡想,這世間居然有自由、夢想和死亡的同體,而且如此耀眼。

我認識一位朋友,名字叫飛,她的文字也在飛,她說從小死亡這題目就宿命地伴隨著她,然而這一切沒有把她拖倒,在創作和文字世界裡,她反而坦然無畏地擁抱死亡。她一直在尋覓這世上適合自己的位置而前航,兩年前知道她飛到另一片土壤上,又聽說她在認真探索研習靈魂和星象的學問,最近居然又說開了個出版社,於是在她新書要面世的這時候,送上這閃亮的小黑鳥照片。

我想,為什麼我們需要害怕死亡?還是因為我們真正恐懼的是對死亡的未知?死亡帶來的分隔?假如死亡並不是終站,只是生命歷程另一次探險飛行的開始,如果死亡從來並沒有把我們分離,我們一直沒有分開過,那還有什麼需要害怕的呢。

序二

光與影/葉飛

01

喜歡楚浮的Jules and Jim,喜歡吉姆賈木許的Stranger Than Paradise,都是兩男一女的故事。我也喜歡寫兩男一女的故事,不是情人的三人無所事事又無憂無慮的遊蕩,快樂時一起快樂,不快樂時一起靜靜地看海。喜歡寫的原因好無聊,覺得那很自由,覺得那女孩有兩個男孩守護她很幸福。雖然知道戲演下去都沒有好下場,Jules and Jim裡的嘉芙連駕車載著占衝進河裡尋死,留下祖一人。兩個人的關係很難,三人的關係太擠了。

02

電影Carrie裡,常常被欺負的嘉莉在學校舞會中被淋了一身豬血,由屈辱至盛怒的她,發放出不受控的超能力,畫面化作一片血紅。壓抑的委屈一發不可收拾,如為所有被欺負的人來個大平反,看著就是覺得痛快。因為欺負就是這麼一回事,學校更是欺負的訓練場,日復日無日無之的一場場困獸鬥。困獸鬥也可以在家裡進行。穿著血衣的嘉莉一個人緩緩走出火熖中的禮堂大門,感覺荒涼又孤寂。寫青春殘酷的成長故事,感想是,這就是他媽的成長。

03

那年夏天寧靜的海,一對聽不到的戀人,愛衝浪的男孩,坐在海邊看的女孩,二人抬著衝浪板在海堤步道走,很寧靜的一齣電影。有一年夏天,一個人的旅行,去到海邊,看著平靜的海,什麼躁動不安都靜下來,莫名的感動。跟著每天靜靜地看海。海就有著那樣深沉的磁力。靜靜地看海,故事中的人都愛看海。海的記憶是溫柔而微澀的,海水微鹹的味道。

04

生活不如意的塞西莉亞在戲院看過The Purple Rose of Cairo不知道多少次,令戲中的男主角也留意到她,最後從銀幕走出來跟她談了一場戀愛。黑暗的戲院是她短暫的避風港,一個公共空間也是最私人的空間。這是給電影迷的戲,還是給那些喜歡一個人看電影的迷,走進黑暗的電影院去,就是另一個世界,電影院外演的是另一齣戲而已,快樂與哀愁很快便過去。戲夢人生,小時候混混沌沌的以為自己是在演戲,第二天醒來,發現仍在演同一齣戲,是有一點失落的,故事中的她也一樣。

05

“我們活過多少次生命?我們死亡過多少次?他們說正正死亡的那一刻,我們都會失去21克的重量。每一個人。” 保羅說道。21 Grams ,靈魂的重量。故事中的她想道:”希望死亡是身體的事情,把哀傷留在身體,讓靈魂自由。如果哀傷的是靈魂呢?哀傷會永生嗎?”

06

Everything is connected. Cloud Atlas. 我們是生生世世的。

序三

在這一步與下一步之間/林峰毅

關於死亡的描述,有這麼一個經典的意象:將死之人的意識,通過深邃的黑暗通道,朝向遠處的一道白光伸展。

黑暗盡頭那道光芒的景象究竟是什麼?信仰科學的年代自然也有其身體反應的學理解釋,然而或許我們也能夠相信那些神秘而不可知的什麼,確實存在於冥冥之中,猶如創作之中所存在的一抹靈光。

《微光》是經由小說《4個葬禮與快樂時光》所衍伸而出的攝影計畫,我藉由手機的攝影功能完成整個計畫之中的影像拍攝。

為何使用手機拍照,理由其實很單純;要在攝影過程中強勢主導類似光圈快門或者被拍攝者姿勢的這種事情,對我來說實在是太辛苦了。在拍照的過程中,與其說自己是一個攝影師,不如說更像一個正好經過的路人,更囉嗦一點的說,只是一個放在角落的過期滅火器這樣的存在。我希望攝影的過程越自在越好,攝影器材越沒有侵略性越好。

所以我的手機就好似隨手塗鴉的筆記本,除了大方向的設定,有很多的即興,還有不少的意外,意外不見得就是好,坦白說,大部分都是亂七八糟的東西,然而就像你仍舊可以在那本凌亂的塗鴉之中找到一些靈感,手機的記憶體裡頭總是有些可以挑出來繼續發展的有趣圖像。

就自身而言,攝影的靈光從來不在遠方。我沒有很大的敘述要說,也沒有想要突破什麼領域界限的障礙,我想體現的只是生活。生活大體上是那些擾人的繁瑣事物拼湊而成的,就好似那些拚命拖延結果被罰款的帳單,或是明明身體不適仍要勉強應付的工作,介於這些繁瑣之間,若說真有什麼是值得我們認真看待的,或許就是那些偶然出現在我們生命裡的奇妙時刻吧,像是舞者剎那間的姿態,像是車站大廳裡穿梭飛行的鳥群。

這一段拍攝的時間裡,口袋裡的手機(應該說攝影機)並不只是拍攝器具,它更像是一個提醒,提醒我生活中閃現的奇妙時刻,在出發地與目的地之間,在這一步與下一步之間。

攝影對於這一陣子的我來說,是這樣有意思的存在。

《微光》藉由這些隨拍式影象排列成生活錯影,重新審視這些生活斷片的性質,或許生活的意義本身,就存在於那些層層疊疊不同光度的生命碎片之中,如同小說所描述的存在狀態:在生與死之間,載著微微的快樂時光。

第二章 快樂時光I 阿步在一幢高樓的天台上,向下看是繁囂的街道,人來車往。那是一個倍覺孤獨的角度,一個人的生生死死煩惱悲傷,腳下的浮生不放在心上。 他用手緊緊抓著欄杆,身體裡鎖了一股熱得會爆的氣流,想發作發作不了,唯有握著拳頭槌向欄杆鋒利的邊,槌得覺著痛,才能洩一點氣,不過一點點而已。 他走下樓去,走在長長的走廊,白白的通道上,醫院大樓的通道。他走到一間手術室的外面,見到紅燈已關,手術完成了。 阿步拿著一個玻璃瓶子在病房裡,房裡泛著白濛濛的日光,柔和而亮麗的光,那光擁著病房中央的一張亮白的床,床上的女子,純白的衣服,潔白的被子,蒼白的臉孔,在飄揚的塵埃中安睡。 前一刻要決定了結一個生命,決定死亡前的種種掙扎,沉了下去便是那樣安靜,安靜得那樣美麗。 阿步把玻璃瓶子就著日光看,一個彎著身的微小人形剪影躺在水裡。 小人形安靜地睡在那裡,在永恆裡安睡,慶幸自己不用呼吸混濁的空氣,不用經歷人世間種種荒謬,辛辛苦苦走了一回,還要跟自己說:我學會了今生要學習的課題。好費勁。 為什麼就不能說人生本來就是荒謬,不過是一場場苦難,所以遇到點點快樂便想痛哭流淚。他彎著身在那裡想,人好自憐,他不想做人。 或許,他彎著身在那裡哭,哭沒能感受人世間的悲喜紛陳,他只感受到在母體內羊水的暖意,臍帶緊繫著另一個親密的人,他不是孤單地來到世上的。 生命的開端,何其美,以後的悲喜是無悔的,因為一開始你便經歷了最美。不過,經歷人世間的悲喜紛陳後,那最美總給遺忘掉。那小人形在玻璃瓶裡哭,哭自己的喪。 阿步把玻璃瓶子放進吉他盒裡,然後走到病床邊。床上躺著的年青女子,合上眼昏睡,蒼白虛弱的臉。一個躍動的生命剛從她體內取出來,沒了那生命後,她是那樣的美,又美得那樣的脆弱。 他輕輕一撫女子蒼白的臉,昏沉地睡的一張臉,淚水竟然從她的眼角慢慢流下來。她在哀悼一個極其短促的生命? 阿步拿著吉他盒走進Valse de Melody酒吧,任何人也可看到他混身陰天的氣色。 他看看放在吧台上,白色小布袋裡的小白骨瓷盅。酒吧老闆François說:「藍藍的貓貓小藍。」阿步皺一皺眉,向著白骨瓷盅合十,然後看看在吧台後自斟自飲的程藍。