一九八四(精裝版) | 運動資訊第一站 - 2024年11月

一九八四(精裝版)

全球暢銷5千萬冊

翻譯超過60餘種語言譯本

20世紀百大英文小說

戰爭即和平.自由即奴役.無知即力量──反烏托邦小說經典代表作

一九八四年,世界劃分為三大超級國家,其中的大洋國,對外,永遠在和另一國打仗;在內,則是人民全都受到嚴密監控,不管是家中各處或是公共場所,到處都設有電屏,「老大哥看著你」。思想警察無所不在,人人互相監視,就連小孩也可以向黨舉報自己的父母思想不正確。

然而,在真理部負責改寫歷史、抹煞過去的黨員溫斯頓.史密斯卻總想了解「真正的」過去,捍衛真理,擁有能說「二加二等於四」的自由。因此,四月晴朗寒冷的一天,當小說部負責維修小說寫作機器的黑髮姑娘茱莉亞主動向他示好,他便決定和她談一場禁忌的婚外情,兩人一起度過了甜蜜的懷舊時光,他們甚至決定加入反黨的組織,兩人義無反顧地向接頭的「內應」宣示叛黨的決心,誰知一切都是精心布置的陷阱……

歐威爾出版於一九四九年的這部反烏托邦小說,既是寓言,也是預言,時至今日讀來,仍然令人戰慄心驚,其中的政治諷喻值得我們深深警惕,缺乏獨立思考和批判能力的危險,也令我們反思,在表面開放的今日世界中,內裡是否也暗藏了這樣的政治手段在操控我們的思想,而我們卻不自知呢?

名人推薦

《一九八四》其中寥寥可數的人物,每個都滿滿負載著思想,而他們的交錯、相遇、結合、分離,又如此絲絲入扣,情節描寫時動人心旌,懸念緊張如偵探電影,而整部作品的思想推力,則像一張鋼製的邏輯網,張開在人物的內心裡,不停迫近那個哀莫大於心死的「喜劇結局」。──楊煉

作者簡介

喬治.歐威爾(George Orwell, 1903-1950)

一九○三年出生於印度,後來搬回英國,一九一七年進入貴族學校伊頓公學就讀,畢業後到緬甸擔任印度帝國警察,這五年的經歷,對歐威爾的人生發展影響至為深遠。

歐威爾離開警察工作之後,就決定成為作家,先是出版了《緬甸歲月》,後來也擔任記者寫作大量報導與評論,因此他的小說讀來像新聞報導一樣,用字精準、條理清晰、發展有力。

他一生窮困潦倒,最早出版的幾部書,並未引起注意。直到一九四五年二戰結束,冷戰開始,在當時的時空背景下,他發表的政治批判小說:《一九八四》、《動物農莊》,才暴得大名。

譯者簡介

楊煉

著名詩人、翻譯家。

一九五五年出生於瑞士,成長於北京,現居倫敦與柏林。

一九八三年,以長詩《諾日朗》轟動大陸詩壇。一九八七年,被中國讀者推選為「十大詩人」之一。作品以詩和散文為主,兼及文學與藝術批評。迄今共出版中文詩集十三種、散文集兩種與一部文論集。作品已被譯成三十餘種外文。

曾獲義大利Flaiano 國際詩歌獎、義大利諾尼諾國際文學獎、首屆「天鐸」長詩獎、義大利卡普里國際詩歌獎等國際大獎。

第一章

第二章

第三章

附錄 新話之道

譯後記 無限趨近歐威爾

譯後記

無限趨近歐威爾

一九八四年初,我在北京國際關係學院一號樓一一七室,那個被我命名為「鬼府」的房間牆上,釘上一張一九八四年的布製年曆。這年曆哪兒來的,我全然忘記了。但那畫面倒記得清楚,那是一個澳大利亞原住民,肩頭倚著根長矛,手持一隻回力鏢,坐進一片黃褐相間的空茫,守護著他下面那一年每個為人熟知的日子。

一九八四年可不是普普通通的年頭。由於喬治·歐威爾的大作《一九八四》,它早在真正到來之前,就已被寫進(刻進)了歷史。無論在世界哪個角落,也無論大家是否聽說過歐威爾、讀到過他那本書,冥冥之中,似乎早有無數人在等待它,聆聽著它一天天逼近的腳步聲,一個老大哥的世界,跋涉而來,停在門口,跨入屋內,直接抓住我們,這命運毫不留情,甚至不必學貝多芬那樣敲門。

我們都是《一九八四》的一代。中文版的《一九八四》,首先不是用文字,而是用人生寫的。老大哥、真理部新話、一〇一房間等等,既陌生更熟悉,在我記憶裡換名存檔,代替一本書,銘刻下我們稱之為「精神鄉愁」的八〇年代:現實傷痛激發出歷史和文化反思,更進一步,為我們的詩歌寫作找到了人生立足點。

解讀歐威爾的作品,可以分為三個層次:政治的,思想的,文學的。三個層次層層遞進,在無限趨近歐威爾,直至躍入他剝開的人性淵藪。

一、政治的:意即,批判的。毋庸諱言,這指的是基於二戰和冷戰經驗,對政治專制制度的批判。就如歐威爾在《一九八四》中直接點明的,那具體對象是納粹德國和蘇聯。歐威爾一生窮困潦倒,他最早出版的幾部書,並未引起公眾注意。直到一九四五年二戰結束,不久之後冷戰開始。世界劃分為資本主義、社會主義兩大陣營,各自宣稱代表了歷史和人性的正義。這競爭,不僅體現為經濟和軍事,更呈現在思想領域中。正是冷戰語境,使歐威爾相繼發表的《動物農莊》和《一九八四》,迅速獲得了極為具體(過分具體)的解讀,並由此暴得大名。西方讀者和評論界,直接把可見的社會現實「代入」這些作品,由此衍生出一套響亮卻膚淺的理解。歐威爾是個理想主義者,他一生經歷過大英帝國殖民地統治、英國貴族學校的階級歧視、在緬甸殖民地當警官、參與西班牙內戰等,由此訓練出高度的政治敏感,他當然不可能忽略冷戰開始時世界上的現實,任何對人的控制、對人性的摧殘,都是他反思的對象,而他的反思,又正是一種反抗的行動。《動物農莊》中憤起造反,終於又淪為新的奴隸的動物;《一九八四》中勇敢反叛,卻最後在靈魂裡被徹底毀滅的溫斯頓和茱莉亞,恰恰是歐威爾政治的——批判的形象代言人,他們的反抗是一種悲劇,但悲劇的反抗也是反抗,至少在他們決定反叛的一刹那,迸發出了一道覺醒的奪目光芒。因此,歐威爾的政治批判性,聚焦於那種由人建立,卻異化為非人(甚至反人類)的政治制度,他對此的態度毫不妥協。這構成了他創作中第一個層次。

二、思想的:掙脫任何群體思維,真正獨立思考和堅持全方位批判。只有可悲可怕的思維惰性和簡單化,會把歐威爾的思想意義,局限於一名所謂的冷戰作家。那同樣意味著,把他的作品貶低為宣傳工具式的小冊子。我們的老朋友、著名漢學家、作家西蒙·萊斯(Pierre Ryckmans,中文名:李克曼)評論歐威爾時,把他的文章命名為「政治的恐怖」,這裡第一層意思是政治壓迫本身的恐怖,更深一層則是,把一切簡化為政治的恐怖。他把歐威爾的思想主題,表述為「反極權主義」,這要準確、深刻得多。極權主義是一種社會型態,更是一種思維方式,它不受限於某個政治或地理概念,而是存在於一切人類社會中。在歐威爾生活和寫作的二十世紀五〇年代,這一點或許還不甚清晰,幸好,歷史也拒絕停滯,冷戰結束後,人類突然面對了一個叫作全球化的更深困境。冷戰時期的意識型態群體劃分、非黑即白的標語口號,一夜間統統失效。今天這時代,權力和金錢無所不在地緊密糾纏,迫使人類從價值混亂淪入精神真空,再墮落到赤裸裸的自私自利和玩世不恭。歐威爾用《動物農莊》、《一九八四》剖析的看得見的極權暴力,被兌換成了今天看不見的極權思維,當代老大哥長著權錢一體的面孔,既從外部系統控制,更滲透進世人的內心甚至潛意識的欲望,從那裡操控著人類,自覺或不自覺地參與同一場精神汙染的遊戲。我們誰不是目睹這個見眼前利益就抓的瘋狂世界而無可奈何?歐威爾早在近七十年前,就已經寫下了一部當代精神病理學的教科書。他的深度,體現在《一九八四》那個荒誕而真實的結尾上——「他戰勝了自己,他愛老大哥」,反叛者溫斯頓最終投入了老大哥的懷抱(成為老大哥的一部分),這精神毀滅的「喜劇」,遠比肉體毀滅的悲劇慘痛一萬倍。而環顧全球化時代,到處在肆無忌憚地利益洗腦,走投無路的人,是不是也都戰勝了自己,全心全意愛上了老大哥?甚至在爭當老大哥?歐威爾的噩夢,不僅成真,且無孔不入地深深進入每個人的內心,他地下有知,該會發出怎樣的一絲苦笑?

三、文學的:塵埃落定,歐威爾寫的是小說,一切思考,最終都要落實到文學上——就是說,小說的語言、形式、觀念上。歐威爾是思想大家,更是小說大師,他最鋒利的思想,注入、激發出了最新穎鮮活的小說創作,並因此如一潭深泉,能讓一代代讀者不停從中汲取著滋養。

歐威爾的語言特色,一言以蔽之:精確,清晰,有力。讀他的小說,常常使人感覺像讀一篇新聞報導,細節精準貼切,發展充滿動力,線索毫無雜亂,層次遞進分明。這樣的語言功力,既得益於他早年的記者經歷,也得承認,他深惡痛絕的伊頓公學貴族教育,也從旁助力不少。英語一如中文,語法靈活,可玩可弄,因此入門容易,精深極難,要讓語言純淨而又充滿節奏,全憑作家心、手、耳相通,讓被「聽到的」語言能量,引領筆下寫出的句子。因為有這種精準,所以他敢於抗衡讀者的惰性(和商業化的花稍),而在《一九八四》這部長篇中,僅用三大章的清晰結構,就一氣呵成地把握住全部內在線索,何其簡潔而有力,相比之下,有些譯本把全書拆解分章、加小標題,則不免稍有蛇足誤導之嫌。

歐威爾的小說,常被人提及的是《動物農莊》、《一九八四》,其實,此外還有一部被他作為《一九八四》附錄的論文,標題是〈附錄:新話之道〉。這三部作品,文體截然不同。《動物農莊》是寓言故事,《一九八四》是政治幻想小說,〈附錄:新話之道〉是一篇(貌似)語言學的論文。但如此不同的文體,卻恰恰都是「小說」——在充分開放、豐富的虛構文學理念上。《動物農莊》裡那些孩子熟悉的豬啊狗啊、馬呀鳥呀,依然被描寫得活靈活現,彷彿和給孩子睡前朗誦的其他故事並無二致,但這裡講述的,卻是怎樣一個噬人的噩夢?《一九八四》三大章,結構緊湊如一部中篇小說,其中寥寥可數的人物,每個都滿滿負載著思想,而他們的交錯、相遇、結合、分離,又如此絲絲入扣,情節描寫時動人心旌,懸念緊張如偵探電影,而整部作品的思想推力,則像一張鋼製的邏輯網,張開在人物的內心裡,不停迫近那個哀莫大於心死的「喜劇結局」。歐威爾的創作中,《一九八四》是唯一一部尋常意義上的「小說」,不過,別擔心,幸好還有那部讓它立顯獨特的〈附錄:新話之道〉。

我把〈附錄:新話之道〉作為一部小說創作單獨提出,因為它把歐威爾的小說實驗理念推到了極致。這篇不算長的文章,貌似語言學論文,探討的內容,卻是基於《一九八四》虛構世界的「新話」——一種刻意透過縮減詞彙量而剝奪思想能力的極權語言。這篇文章,堪稱一篇「話語專制」的自白。它透過解析「新話」中ABC詞類的造詞法和用法,詳細闡述了到二〇五〇年人類終將淪入的語言——思想空白的全過程。精彩的是,這篇荒誕得沒來由的「學術」論文,基於虛構、參與虛構,更直抵《一九八四》的虛構核心:深入一種虛構語言的極權本質。由此,它文體上離虛構越遠,反而越深入,打開了小說觀念,一件「作品」,一種真正的文學創造物。歐威爾用〈附錄:新話之道〉,給他的小說三部曲壓軸,從寓言、故事、論文層層推進,直至推出這部極權思維的詞典。一座自覺、有機的文學巨廈,就這樣矗立在我們面前。

歐威爾的小說,是哲學也是文學,是文學卻更飽含哲思。從他寫作之時至今,我覺得,這些作品裡,不停上演著一場詭譎的時間魔術。其中,《動物農莊》發表於一九四五年,《一九八四》發表於一九四九年,對那時而言,一九八四還是地平線那邊遙遙眺望的未來,而他小說裡的所有時態,卻全是事件已然發生的過去完成式。儘管過去完成式是傳統西方小說的常用時態,但用在標明確切日期的《一九八四》上,仍不得不說是對讀者心理的一大挑戰,造成的裂變,足以令人關注、深思其中內涵。隨時間推進,當我在「鬼府」裡掛起一九八四年曆,一九八四的世界,已經結束了漫長的逼近過程,成了我們自身的一部分。文本的過去式,兌換為人生的現在式。從那時再推進到二〇一八年,當我翻譯完歐威爾的作品,那個近七十年前寫下的過去完成式,已被理順得再自然不過了。我們的人生,在不停翻譯歐威爾,多好的巧合啊,這正是中文的時間!我們動詞的非時態性,讓一旦發生的事,就不得不無盡發生下去。由是,歐威爾小說的中文譯文,終於掙脫了現實的捆綁,它一舉還原成了思想本身,或者說是一首詩,宛如屈原寫下的、但丁寫下的,一首古今中外、人類的、人性的、命運、之詩。

一九八四年,當我把那張年曆掛進「鬼府」,從來沒想過,有朝一日我會出國,更沒想到,重譯歐威爾小說的重任,竟會落到我這個當年的英語文盲頭上。好在,剛剛過了的漂泊三十周年紀念日,印證了一段不期而來的人生。沿街「侃」出來的英文(我戲稱為「楊文」——Yanglish),逼著我習慣了逆流而上。而一切之上最重要的,仍是歐威爾的思想和文學力量,不僅沒隨著冷戰結束而褪色,恰恰相反,正對全球化時代的精神蒙昧,發動一次新衝擊。所謂經典,就是指這涵蓋時間、保持鋒利的能力吧?

到現在,當我告訴我的西方朋友,我正在翻譯歐威爾時,對方的反應幾乎都一樣,都是瞪大了眼睛問:「中國能出版歐威爾?」嘿嘿,他們哪裡知道,四十年前,董樂山先生的歐威爾譯文,就已經是我們這一代文學青年的啟蒙讀物了。但,也只在今天,當我坐下,開始一詞詞、一句句翻譯,才發現四十多年前,我們讀到的,最多只能算歐威爾的二手,甚或三手貨。最早的譯者,或許憂慮彼時讀者的理解水準,出於好意,給歐威爾漂亮精美的原文醇酒,兌進了不少中文翻譯文體的白開水,令細究之下,許多句子彎來繞去,拗口囉嗦。而無故添加的十六個細分章節和小標題,更打碎了歐威爾的一氣呵成。還不說全書的有機部分〈新話之道〉,乾脆被留在了書外……所以,我希望這版譯文,盡力還原出一個「中文原版的歐威爾」,結構上,完全遵循歐威爾的思想遞進層次;文體上,讓三部作品各自展示全然不同的個性;語言上,用精確、清晰、有力三原則要求譯文,讓歐氏美學奏響中文的音樂。當然,這些期望,能完成多少,還須讀者、專家給予評定。

老話云:愛之深,痛之切。翻譯完歐威爾全部小說,我對他的概括只能是:一個原版的理想主義者。對人類寄以最深的期望,因而率先躍入人性的深淵,去探測那企圖毀滅我們的黑暗之力。這又讓我想起李克曼,當我們一九八八年到達澳洲雪黎後,一次在他家聚會,問起他最近的工作,竟聽他說:「我在翻譯孔子的《論語》。」「什麼?」我有點不相信自己的耳朵,「為什麼翻譯《論語》?」「因為它好啊!理解人生好,書寫文筆好,應該有好譯本。」——哈,這就叫大家胸懷!

楊煉

二〇一八年八月十五日

第一章 那個四月天,又亮又冷,時鐘噹噹響了十三下。溫斯頓·史密斯躲著寒風,縮緊脖子,快快溜進勝利大廈的玻璃門,儘管動作不怎麼敏捷,沒能阻止一陣塵土追著他刮進門來。 門廳裡一股熬白菜和腳踏墊的味道。那頭牆上,釘著一張彩色海報,對掛在屋裡來說太大了。畫上是一張巨大的臉,寬度超過一公尺:那是張大約四十五歲左右的男人面孔,蓄著濃密的黑八字鬍,外表粗獷而英俊。溫斯頓走向樓梯,用不著試電梯。就算一切順利的時候,電梯也是很少開的。現在白天停電,這是為籌備仇恨週而實行節約的一部分。溫斯頓住在七樓,他三十九歲,右腳踝上部有靜脈曲張性潰瘍,他慢慢向上爬,停歇了好幾次。每一層樓,迎著電梯門的牆上,都有那張帶巨大臉龐的海報盯視著。這屬於那類圖畫,不管你走到哪兒,畫面上的目光總追著你。它下面一行標題:老大哥看著你。 在他住處裡,一個洪亮的嗓音念著一串和生鐵產量有關的數字。聲音來自一塊毛玻璃似的長方形金屬板,它構成右側牆壁的一部分。溫斯頓扭了一下開關,聲音小了些,但仍能聽清說的每個字。這個設備(它叫電屏)可以調低音量,但不能完全關掉。他走到窗口:那瘦小纖弱的身材,被藍色工作服——黨員制服——襯著,更凸顯出單薄。他的頭髮淡金色,臉色天生紅潤,他的皮膚有點粗,那是被粗肥皂和鈍刀片以及剛過去的寒冬整的。 窗外,即使透過關緊的玻璃窗,世界看起來也寒意凜冽。下面街道上,陣陣小旋風捲著塵土和紙屑的螺旋,雖然陽光明亮,天空湛藍,但除了到處張貼的海報,別的一切看起來全無顏色。那張蓄著黑鬍鬚的臉從每個上方炯炯俯視。這房子正對面就有一張。老大哥看著你,標題說。此刻那雙黑眼睛直視著溫斯頓的眼睛。下面街上還有另一張海報,撕破了一角,被風吹得啪啪作響,輪番蓋住又掀開,露出一個單詞「英社」。更遠處,一架直升機掠過屋頂,綠頭蒼蠅似的逡巡了一會兒,又轉個彎飛去。那是警備巡邏隊,在窺察居民的窗戶。然而,巡邏隊還不算可怕,思想警察才可怕。

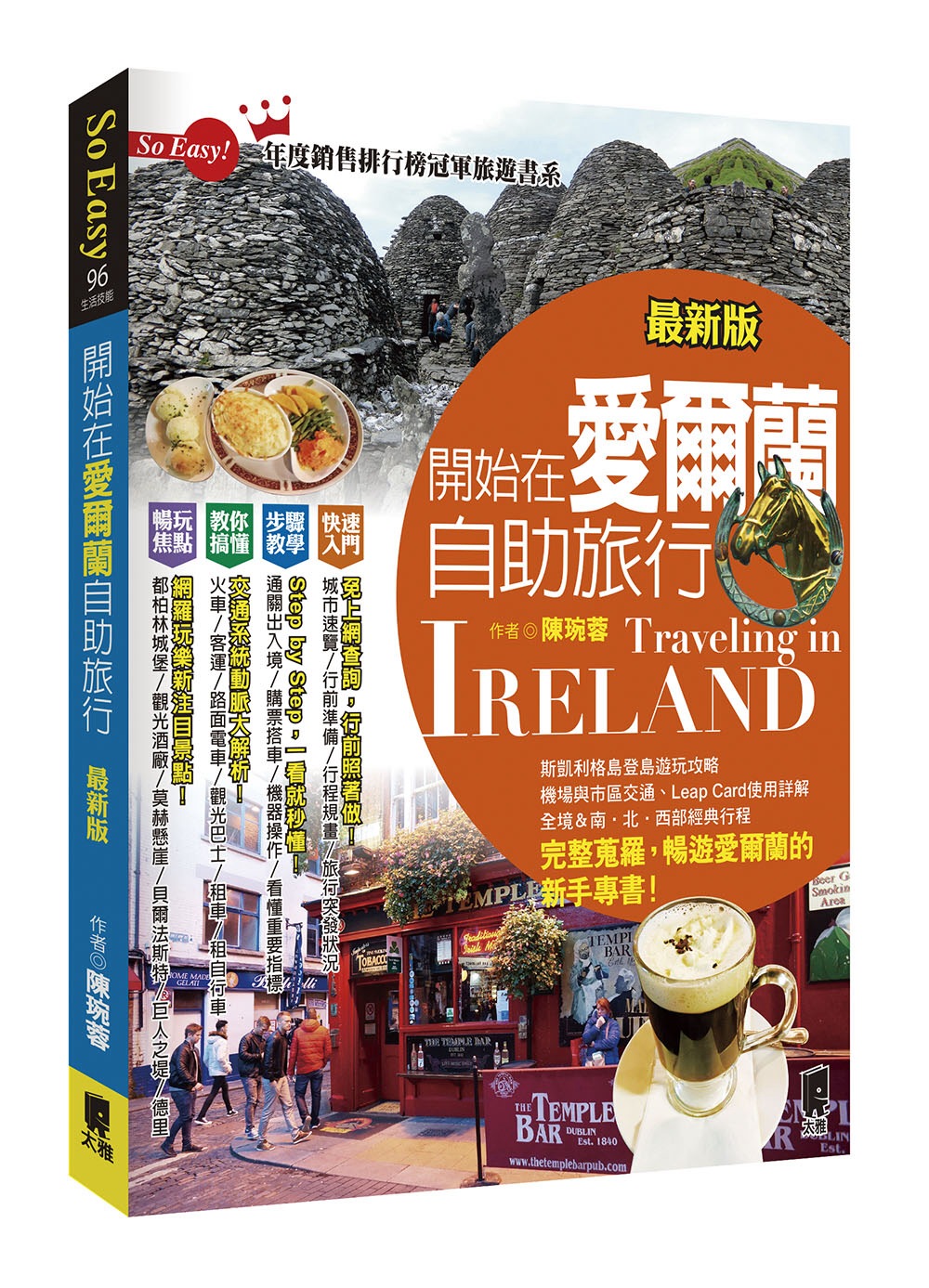

開始在愛爾蘭自助旅行

開始在愛爾蘭自助旅行 開始在愛爾蘭自助旅行(最新版)

開始在愛爾蘭自助旅行(最新版)